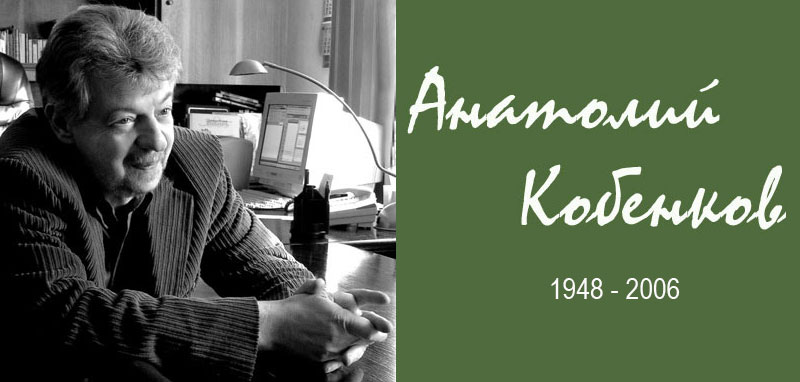

Анатолий Кобенков-русский советский поэт.

Космос Анатолия Кобенкова

Из книги судеб: Анатолий Иванович Кобенков (9 марта 1948, Хабаровск – 5 сентября 2006, Москва) – русский советский поэт, эссеист, литературный и театральный критик, переводил еврейских, латышских и польских поэтов.

Анатолий Иванович Кобенков родился в Хабаровске. Мать, Дора Давыдовна Кобенкова, работала учительницей английского языка.

Вырос и учился в Биробиджане, где дебютировал в областной газете «Биробиджанская звезда».

Учился в Хабаровске, старшие классы заканчивал в вечерней школе, одновременно в 1964 – 1966 годах работал слесарем, учеником токаря, потом токарь второго разряда. В 1966 – 1970 годах – рабочим геологоразведочной экспедиции в Уссурийской тайге. Поступил в Литературный институт имени А. М. Горького на заочное отделение, в связи с призывом в армию приостановил учёбу в Литинституте.

Служил в рядах Советской армии под Хабаровском.

В 1973–1978 годах работал редактором радио Ангарского нефтехимического комбината (Ангарск, Иркутская область), в 1978–1991 корреспондентом газеты «Советская молодёжь» (Иркутск).

В 1978 году принят в Союз писателей СССР.

В 1980 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

В начале 1990-х годов внутри Иркутской писательской организации возник разлад, причины которого носили политический и национально-культурный характер. В 1992 году образовалось Иркутское региональное отделение Союза российских писателей, в которое наряду с другими 10-ю писателями вошёл и А. Кобенков. После ухода из жизни Анатолия Шастина и Марка Сергеева, возглавлявших его Иркутское отделение, А. И. Кобенков стал руководителем этой организации.

С 1992 года вёл детскую театральную студию при школе-лицее № 47 города Иркутска, вёл на телеканале «Город» (Иркутск) ежедневную передачу, рассказывающую о книжных новинках.

С июня 1997 года ответственный секретарь Иркутской организации Союза российских писателей.

С 2005 года проживал в Москве.

Анатолий Иванович Кобенков умер 5 сентября 2006 года в Москве. Отпевание состоялось 8 сентября 2006 года в церкви Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке. Похоронен на Переделкинском кладбище.

Автоэпитафия

Ничего не остаётся –

Только камни да песок,

Да соседство с тем колодцем,

Что к виску наискосок.

Никуда уже не деться –

Успокойся, помолчи...

Пусть дорога по-над сердцем

Рассыпающимся мчит, –

Xорошо бы к ней пробиться

Чем-то вроде родника –

Пусть и птица, и девица

Припадут к нему напиться...

Выпей мой зрачок, девица,

Чрез соломку червячка!..

Русаку и иудею,

Как русак и иудей,

Я взываю, как умею:

Влажной смертушкой моею

Свою грядочку залей...

Возвращение

«Мадам, уже падают листья...»

Весь вечер под этот мотив

я с милой женою кружился,

действительный срок отслужив.

А вечер был тёплым и длинным,

и было открыто окно

в деревья, где пух тополиный,

и птицы, и полутемно;

и весел я был не от водки, –

я просто от радости пел,

и сын в моей старой пилотке

на нашей кровати сидел...

Я с милой женою кружился

и плечи её целовал,

и сын мой поэтому злился,

и я ему честь отдавал,

пока мы ещё не сдружились,

пока он командовал мной...

И жёлтые листья кружились,

когда я вернулся домой...

Жук

Жук не жужжал. Он пел, а не жужжал!

Подумайте,

зачем ему жужжанье

в тот час,

когда спешит он на свиданье

с желанною!

Но – воздух возражал:

брюзжал, –

тебе послышалось: жужжал...

И жук летел, и песнь его летела

с ним рядышком,

дрожа, держась за тело

легчайшее

и, если б кто разжал

плотнейший воздух,

ты бы понял – дело

лишь в том,

что воздух песне возражал...

* * *

…искать табак, бродить по коридору,

пытать собаку, где он может быть,

четвёртого числа задёрнуть штору

и, может быть, к двадцатому открыть;

унизить спирт водою кипячёной

и, заплутав в подсчётах кораблей,

воспомнить друга, пьющего по чёрной,

а пишущего – прочих посветлей;

сыскать табак, по самую уздечку

забить им чашу – трубкой задымить:

сложить кольцо, завить его колечком,

помешкать и верёвочкой завить…

* * *

Когда б я жил столетие назад,

бродил бы я с шарманкою весёлой,

меня б дарили тёплым хлебом в сёлах,

а в городе давали шоколад,

и я бы пел,

верней, моя рука

мелодию из круга выводила,

и музыка б по городу бродила,

и плакала на чёрных чердаках –

её бы обнимали мужики,

слегка царапал мишка косолапый,

и музыка б с меня снимала шляпу,

и падали бы в шляпу медяки...

И я всю жизнь любил бы жизнь свою.

А по ночам,

как добрая крестьянка,

смотрела бы весёлая шарманка,

как я устал,

как хлебушек жую...

* * *

Когда Чингиc из юрты выходил,

славянская княжна глядела в небо –

капризничала, тучи прогоняла,

чтоб высмотреть славянскую звезду.

И мнилось ей – в часовенке вселенной,

свечу затеплив и уста настроив,

её сестра – по крови и купели –

кладёт кресты, чтоб ангела зазвать…

«Кому повем?...» – и стряхивает ангел

с летучих крыл ольховую серёжку…

«Кому повем?» – и чёрным многокрыльем

зашторивает ангела Чингиc…

Круг

А между прочим,

началась весна.

И хрупок воздух, как обёртка сна,

а там, где жизнь о время укололась,

на песенке сошлись –

мой хриплый голос

и твой, простуженный,

и тишина...

А день подрос –

явились облака.

Ещё как новобранцы, неуклюжи,

они себя рассматривают в лужах,

а те блистают в рамочках ледка;

А ветер ищет ноты –

нотный ключ

по ручейкам гуляет –

в том и этом...

А у провинциального поэта

четырнадцатая за апрель любовь.

И потому к планетам и предметам

он громко обращается:

– Любовь

Ивановна!

А Люба Иванова

купила шляпу –

при своей обнове

она плывёт, как шляпа по воде...

На веточках, на форточках –

везде,

где невозможно спрятаться от грусти,

расплакались сосульки;

каждый кустик

наполнен влагой...

Всякая душа

летит туда,

где сыновья народов

являют миру мужества пример –

там Фёдоров живёт, грустит Жюль Верн,

пенсне теряет мудрый Циолковский...

Мне грустно оттого,

что, будучи подростком,

и я там был,

я взрослый потому,

что там не интересен никому...

Однако я увлёкся небесами,

в то время как живу под небесами...

А на земле

меж тем, пока я пел,

свершился круг цветенья –

увядают

мои сады,

и птицы покидают

моё окно,

сегодня мой балкон –

крупнейший коллекционер печали:

кузнечики с озябшими плечами

и бабочки с увядшими очами

его интересуют...

Телефон –

как будто отключили:

немы рощи;

как будто накрутили патефон

(шуршание и шёпот) –

флаг полощет

над райсоветом,

и редеет круг

моих друзей и, кажется, подруг...

Но мысль моя по-прежнему тепла:

земля кружится, значит, мысль кругла,

и что под небесами не случится –

всё – повторится,

ибо – возвратится...

Земля кругла.

То, что она кругла,

не школа мне сказала.

Как ни странно,

об этом мне поведала Татьяна –

четвёртого апреля,

в три часа,

после уроков –

множество столетий

тому назад...

И птичьи голоса

защебетали:

– Это правда, дети:

земля кругла.

Как поцелуй, кругла

прямая времени,

кругла любви прямая –

почётный круг над миром совершая,

она обходит тысячи планет...

Потом она звезда...

Никто не знает,

когда она погаснет –

ни поэт,

ни звездочёт, ни Люба Иванова...

А между тем и Люба Иванова –

уже давно не Люба Иванова,

и наш поэт – нисколько не поэт.

Лежит в земле старуха Иванова,

молчит старик под памятником новым –

поэта нет.

И Любы тоже нет.

Сомкнулся круг печали и обмана,

плывёт над миром веточка тумана,

а над землёю радуга повисла...

Я не ищу особенного смысла

в том, что она сегодня поднялась

из маленькой могилы Ивановой,

и в том, что полоснув по голубому,

над памятником новым сорвалась...

Пришла весна, она уже у нас.

* * *

Мотивчик бы сыскать, чтоб – жизни не смешнее

и чтобы – из неё и, в то же время – над;

чтоб книги не слышней, но ангела слышнее,

и чтобы – этот миг и этот листопад:

и Репин и Сезанн: и охряной, и алый;

и Книга Бытия, и Книга Перемен…

Славянская фита и иудейский алеф;

и запад, и восток: и когито, и дзен;

и без стиха Платон, и без него стрекозы,

но братец им Франциск, а родственничек – Даль…

О, Розановский бес с крапивкой от Спинозы,

О, Эпикуров дух, рассыпавший миндаль…

Кому из вас подпеть – кому из вас темнее

без песенки моей? объединившись с кем,

жить, книги не слышней и жизни не смешнее –

кому мотивчик мой, кому его повем?..

Одесские стихи

Мне кажется –

я снова в детстве,

где так понятны сизари...

Хороший человек Одесса

мне дарит улочки свои.

Смешаю шум дождя и ветра,

полёты чаек,

улиц дрожь.

Запомню это

бабье лето:

карнизы с ангелами,

дождь;

запомню дворик,

старый-старый,

как будто песенка без слов;

как тёплых женщин Ренуара,

запомню мудрых стариков,

что сядут на морском бульваре

от десяти до десяти,

как будто сам товарищ Бабель

их попросил сюда прийти...

Одесса!

Я сегодня мальчик.

Кладу в карман кленовый лист,

спускаюсь в маленький подвальчик,

на двадцать две ступеньки вниз.

Там по стаканам бродят вина,

и пробкой выбит потолок.

Там винных запахов лавина

пол выбивает из под ног.

Там капитаны полупьяны,

и со столов,

вниз головой,

летят горячие стаканы

в честь одесситки молодой...

А я не пью.

Я просто сяду

за крайний столик,

мне с руки

закончить глупую балладу,

начать печальные стихи.

Там ветер,

бухта,

капитаны,

огни далёких кораблей,

и пахнут рыбою каштаны,

как фартук бабушки моей

Осень

Григорию Кружкову

Снег – за углом, а бабочки и птицы,

за сто земель, за тридевять морей...

То наркоман, то бомж к нам постучится,

то беженка застынет у дверей, –

И так их много, так их зовы часты,

Настолько мы навстречу им бежим,

что кажется: какой-то главной частью

мы не себе, а им принадлежим...

* * *

Покупаю для свинарки жемчуг,

начерняю душу для чернил,

пью вино, обманываю женщин,

Пушкина любил да разлюбил.

Выхожу с подружкой на дорогу –

получаю более того,

чем я стою, обращаюсь к Богу,

с лавочником путая Его.

Мыкаюсь с утра на Литургии

и в теченье нескольких минут

зрю воочью: батюшки нагие,

померев, пред Господом встают…

Лажу дачу, получаю сдачу:

похожу с годами на отца:

прячу, прячу – всё никак не спрячу

бесову поклёвочку лица…

* * *

Полугорсть толпы, полуперсть народа,

избирательный голос, электорат –

я вставал с утра по гудку завода,

обрывал свой сон по рожку менад…

Сочинитель гаек, шуруподатель,

укротитель возгласов, строчкогон,

я скорей точитель, чем избиратель,

и скорее голубь, чем гегемон:

принимает втулочка вид товарный,

осыпаются с рифмочек карандаши…

О, станок токарный, рожок янтарный –

двоеперстье бедной моей души –

над стернёй, которая колос клонит,

над зерном, которое спит во рву,

над страной, которую то хоронят,

то поют, выкапывая к Рождеству…

Романс

Стылый вечер, мартовское крошево,

Хриплое дыханье аонид…

Спи, мой ангел – что-нибудь хорошее

Сретенка тебе да насулит.

Смятый вечер, даль не проутюжена,

Затерялись маковки во мгле…

Спи, мой ангел, горе обнаружено –

Завтра не бывать ему в Кремле…

Поздний вечер, пахнет разносолами,

Рюмочка то плачет, то поёт…

Спи, мой ангел – что-нибудь весёлое

Для тебя Хитровка наскребёт.

Чёрный вечер, мартовское кружево,

Сновиденье матовое для,

Спи, мой ангел – счастье обнаружено

Далеко-далече от Кремля…

* * *

Спасибо всему, что на этой земле

ещё остаётся: Строке, на столе

сомкнувшей крыла свои; свету,

Который, как мы с тобой, тысячи лет

отыскивал эту планету.

Спасибо всему, что случилось: губам

распахнутым, снам, что наснились,

Спасибо ломившимся к нам тополям

за то, что они были дадены нам

на счастье и в счастье сложились.

Спасибо за то, что могу говорить:

– Спасибо, – за то, что могу повторить:

– Спасибо, – и вновь повториться:

– За то, что нас жизни возможно лишить,

а жизнь ничего не лишится.

* * *

–…этот воздух в ясеневой листве

припадает ясеневыми губами

на дворе – к траве, на траве – к Москве,

а в Москве – к не бродившей Москвою маме,

и становятся губы её Тверским,

а потом – Страстным, а когда – Неглинной:

узелком – житейским, узлом – морским,

расставаньем – кратким, а жизнью – длинной…

Так мерцает счастье в моей беде,

обрастая сутью, ибо в итоге

всяк, глядящий на воду – кружок воде,

всяк, глядящий вдаль – посошок дороге

* * *

Я лодку оттолкну, и на весло –

со мною заодно – налягут разом

глухой Гомер, прищуренный Калло

и вверх ногами мыслящий Эразм:

плывём – живём; и не живём – плывём;

то птичка повстречает нас, то ослик;

плывём – поём; и не плывём – поём

(и перед смертью, и задолго после)...

уткнёмся в ад – свистулек наберём

да посвистим, и то-то будет посвист...

___keepration_220x220.jpg)