- Блок Александр Александрович Дата рождения: 16 (28) ноября 1880 года Дата смерти: 7 августа 1921 года

Биография

А.А. Блок родился в Петербурге.

Отец - профессор права, мать - писательница и переводчица. Детские годы провел в семье деда - А.Н. Бекетова, известного ботаника, ректора Петербургского университета - в Петербурге и в подмосковном имении Шахматово. «Жизненных опытов не было долго. Смутно помню большие петербургские квартиры с массой людей, с няней, с игрушками и елками и благоуханную глушь нашей маленькой усадьбы. Лишь около 15 лет родились первые определенные мечтания о любви, и рядом приступы отчаянья и иронии, которые нашли себе исход через много лет в первом моем драматическом опыте...»

| Мать Александра Блока | Александр Блок | Отец Александра Блока |

| Александра Андреевна Блок | Пять лет | Александр Львович Блок |

| (1860-1923) | 1885 | (1852 - 1909) |

В 1898 году поступил на юридический факультет Петербургского университета. В 1901 году перевелся на историко-филологический. «Семейные традиции и моя замкнутая жизнь, - вспоминал позже поэт, - способствовали тому, что ни строки так называемой «новой поэзии» я не знал до первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романтическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьева. До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но все это я считал «субъективным» и бережно оберегал от всех.

Внешним образом готовился я тогда в актеры, с упоением декламировал Майкова, Фета, Полонского, Апухтина, играл на любительских спектаклях в доме моей будущей невесты Гамлета, Чацкого, Скупого рыцаря и... водевили. Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического шарлатанства, которое через несколько лет после того стало модным в некоторых литературных кругах...»

Первые стихи Блока были напечатаны в 1903 году в журнале «Новый путь».

«Никакие мои разговоры с Блоком невозможно передать, - писала Гиппиус в очерке, посвященном Блоку. - Он, во-первых, всегда, будучи с вами, еще был где-то, - я думаю, что лишь очень невнимательные люди могли этого не замечать. А во-вторых, каждое из его медленных скупых слов казалось таким тяжелым, так оно было чем-то перегружено, что слово легкое или даже много легких слов не годились в ответ...» И дальше «Невозможно сказать, чтобы он не имел отношения к реальности, еще менее, что он «не умен». А между тем все, называемое нами философией, логикой, метафизикой, даже религией, - отскакивало от него, не прилагалось к нему. Ученик и поклонник Владимира Соловьева - Блок весь был обращен к туманно-зыбкому провидению своего учителя к его стихам, где появляется «Она», «Дева радужных ворот». Христианство Вл. Соловьева не коснулось Блока.

В то время как Вл. Соловьев, для которого христианство и служило истоком его «провидений», мог безбоязненно перепрыгивать из одного порядка в другой, мог в «Трех встречах» - самой «несказанной» из поэм - вдруг написать, захохотав, строчку «Володенька, да как же ты глюпа!» - Блок не умел этого. «Она» или сияла ему ровным невечерним светом, или проваливалась, вместе с ним, в бездну, где уже не до невинных улыбок над собой...» И, наконец, очень важные слова, собственно, ключ к поэту «Блок - в нем чувствовали это и друзья и недруги - был необыкновенно, исключительно правдив. Может быть, фактически он и лгал кому-нибудь когда-нибудь, не знаю знаю только, что вся его материя была правдивая, от него, так сказать, несло правдой. Может быть, и косноязычие его, тяжелословие, происходило отчасти благодаря этой природной правдивости. Ведь Блока, я думаю, никогда не покидало сознание, или ощущение, очень прозрачное для собеседника, - что он ничего не понимает. Смотрит, видит, и во всем для него, и в нем для всего - недосказанность, неоконченность, темность. Очень трудно передать это мучительное чувство. Смотрит и не видит, потому что вот того не понимает, чего, кажется, не понимать и значит ничего не понимать...»

В 1903 году Блок женился на Л.Д. Менделеевой - старшей дочери (от второго брака) знаменитого русского химика. Он встречался с нею еще в детстве, они даже играли в одних любительских спектаклях, которые ставились то в Шахматово, то в соседнем имении Менделеевых - Боблово. О напряжении этой любви можно судить по дневнику Блока, по письмам тех лет.

Александр Блок и его жена Любовь Дмитриевна Менделеева

Александр Блок и его жена Любовь Дмитриевна Менделеева

«Пишу Вам, как человек, желавший что-то забыть, что-то бросить - и вдруг вспомнивший, во что это ему встанет, - (черновик письма к Л.Д. Менделеевой от 29 августа 1902 года). - Помните вы-то эти дни - эти сумерки Я ждал час, два, три. Иногда Вас совсем не было. Но, Боже мой, если Вы были!.. Тогда вдруг звенела и стучала, захлопываясь, эта дрянная, мещанская, скаредная, дорогая мне дверь подъезда. Сбегал свет от тусклой желтой лампы. Показывалась Ваша фигура - Ваши линии, так давно знакомые во всех мелочах, изученные, с любовью наблюденные. На Вас бывала должно быть полумодная шубка с черным мехом, не очень новая; маленькая шапочка, под ней громадный тяжелый золотой узел волос - ложился на воротник, тонул в меху. Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим самым черным мехом. Вы держали платье маленькой длинной согнутой кистью руки в черной перчатке - шерстяной или лайковой. В другой руке держали муфту, и она качалась на ходу. Шли быстро, немного покачиваясь, немного нагибаясь вправо и влево, смотря вперед, иногда улыбаясь... Такая высокая, статная, «морозная»... Изредка в сильный мороз, волосы были спрятаны в белый шерстяной платок... Когда я догонял Вас, Вы оборачивались с необыкновенно знакомым движением в плечах и шее. Смотрели всегда сначала недружелюбно, скрытно, умеренно. Рука еле дотрагивалась (и вообще-то Ваша рука всегда старается вырваться). Когда я шел навстречу, Вы подходили неподвижно. Иногда эта неподвижность была до конца. Я путался, говорил ужасные глупости, падал духом; вдруг душа заливалась какой-то душной волной («В эти сны, наяву непробудные»). И вдруг, страшно редко, - но ведь было же и это! - тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение, может быть мимолетная дрожь, - или все это было, лучше думать, одно воображение мое. После этого, опять еще глуше, еще неподвижнее... Прощались Вы всегда очень холодно, как здоровались (за исключением 7 февраля). До глупости цитировались мной стихи. И первое Ваше слово - всегда легкое, капризное «Кто сказал», «чьи». Как будто в этом все дело. Вот, что хотел я забыть; о чем хотел перестать думать... А теперь-то что Прежнее, или еще хуже..»

Венчание состоялось 17 августа в церкви Михаила Архангела в селе Высокое, поблизости от Шахматово; свадебный обед - в Боблово. «Даже не знаю, с чего начать, так много произошло, - записала позже в дневнике тетка поэта М.А. Бекетова. - Прежде всего, Сашура женился на Любе Менделеевой. Об их любви и не упомянуто в прошлую зиму, не собралась. Да и теперь не хочется об этом писать. Скажу одно были сомнения и страхи, потом удивительная свадьба, полная религиозной, мистической поэзии, приезд Сережи Соловьева (друга поэта), подъем духа, успокоение, здесь первые впечатления этому соответствовали, но потом - опять пошли сомнения и страхи.

Она несомненно его любит, но ее «вечная женственность», по-видимому, чисто внешняя. Нет ни кротости, ни терпения, ни тишины, ни способности жертвовать. Лень, своенравие, упрямство, неласковость, - Аля (мать поэта) прибавляет - скудость и заурядность; я боюсь даже ей сказать уж не пошлость ли все эти «хочу», «вот еще» и сладкие пирожки. При всем том она очень умна, хотя совсем не развита, очень способна, хотя ничем не интересуется, очаровательна, хотя совсем некрасива, правдива, прямодушна и сознает свои недостатки, его любит, и порою у нее бывают порывы раскаяния и нежности к Але. Он - уже утомленный и страстью, и ухаживаньем за ней, и ее причудами, и непривычными условиями жизни, и, наконец, темнотой. Она свежа, как нежнейший цветок, он бледен и худ. Опять стал писать стихи, одно время заброшенные, а науками не занимается. Трудно судить, насколько можно на нее влиять. Я еще на это надеюсь...»

Разрабатывавшееся Вл. Соловьевым учение о потустороннем, «незримом очами» мире «подлинной реальности», усложненное идеями «Софии-Премудрости», «Мировой Души» и «Вечной Женственности», послужило толчком для поэтического восприятия раннего Блока. По крайней мере, в первом вышедшем в октябре 1904 года в московском символистском издательстве «Гриф» сборнике Блока («Стихи о Прекрасной Даме») слиты вместе и накрепко «Вечно Женственное» и «Мировая Душа». «Помнится как-то, что был и он (Блок), - писала Гиппиус в очерке «Мой лунный друг». - Да, был, в первый раз после своей женитьбы. Он мне показался абсолютно таким же, ни на йоту не переменившимся. Немного мягче, но, может быть, просто мы обрадовались друг другу. Он мне принес стихи, - и стихи были те же, блоковские, полные той же прелестью, говорящие о той же Прекрасной Даме. И разговор наш был такой же только один у меня вырвался прямой вопрос, совсем ненужный, в сущности «Не правда ли, говоря о Ней, вы никогда не думаете, не можете думать ни о какой реальной женщине» Он даже глаза опустил, точно стыдясь, что я могу предлагать такие вопросы «Ну, конечно, нет, никогда». И мне стало стыдно. Такой опасности для Блока, и женившегося, не могло существовать. В чем я его подозреваю! Надо де было видеть, что женитьба изменила его... пожалуй, даже слишком мало. При прощании «Вы не хотите меня познакомить с вашей женой» - «Нет. Не хочу. Совсем не надо».

В мистике Блок скоро разочаровался. Андрей Белый и Сергей Соловьев - близкие друзья - слишком прямолинейно и слишком по-своему толковали отношения поэта с женой. В их представлении Любовь Дмитриевна (женщина, как отмечали многие, вполне реальная и земная) была не только «Гиерофантидой душевных мистерий», но и живым воплощением «Души Человечества», прямым олицетворением «Софии - Премудрости божьей». Они учредили культ Прекрасной Дамы, имея в виду именно Любовь Дмитриевну, что, в итоге, привело к трагическому роману между Белым и Любовью Дмитриевной. «Помните, - писала Менделеева Белому, - я рассказывала Вам, как развивалась моя любовь к Саше, как непроизвольны были мои поступки, как я считала нас «марионетками» Разве есть возможность сомневаться, что любовь эта не в моей воле, а волею Пославшего меня...»

«Милостивый Государь Александр Александрович, - написал Андрей Белый бывшему другу, - спешу Вас известить об одной приятной для нас обоих вести. Отношения наши обрываются навсегда. Мне было трудно поставить крест на Вашем внутреннем облике, ибо я имею обыкновение сериозно относиться к внутренней связи с той или иной личностью, раз эта личность называет себя моим другом. Потому-то я и очень мучался, хотел Вас привлекать к ответу за многие Ваши поступки (что было неприятно и для меня и для Вас). Я издали продолжал за Вами следить. Наконец, когда Ваше «Прошение», pardon, статья о реалистах, появилась в «Руне», где Вы беззастенчиво писали о том, чего не думали, мне все стало ясно. Объяснение с Вами оказалось излишним. Теперь мне легко и спокойно. Спешу Вас уведомить, что если бы нам суждено когда-нибудь встретиться (чего не дай Бог) и Вы первый подадите мне руку, я с Вами поздороваюсь. Если же вы постараетесь сделать вид, что мы незнакомы, или уклониться от встречи со мной, это будет мне тем приятнее...» - «Милостивый Государь Борис Николаевич, - ответил Блок. - Ваше поведение относительно меня, Ваши сплетнические намеки в печати на мою личную жизнь, Ваше последнее письмо, в котором Вы, уморительно клевеща на меня, заявляете, что все время «следили за мной издали», - и, наконец, Ваши хвастливые печатные и письменные заявления о том, что Вы только один на всем свете «страдаете», и никто, кроме Вас, не умеет страдать, - все это в достаточной мере надоело мне. Оскорбляться на все это мне не приходило в голову, ибо я не считаю возможным оскорбляться ни на шпиона, выслеживающего меня, ни на лакея, подозревающего меня в нечестности. Не желая, Милостивый Государь, обвинять Вас в лакействе и шпионстве, я склонен приписывать Ваше поведение - или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию меня Вами (о чем я писал Вам подробно в письме, отправленном до получения Вашего), или особого рода душевной болезни. Каковы бы ни были причины, вызвавшие Ваши нападки на меня, я предоставляю Вам десятидневный срок со дня, которым помечено это письмо, для того, чтобы Вы или отказались от Ваших слов, в которые Вы не верите, или прислали мне Вашего секунданта. Если до 18 августа Вы не исполните ни того, ни другого, я принужден буду сам принять соответствующие меры...»

К счастью, переписка принесла результаты. 20 августа 1907 года, обдумав случившееся, Андрей Белый так ответил Блоку «Я вовсе не хочу слов, формул, как цели, но хочется формулой успокоить ум, чтобы тем вернее верить людям, а не идеям; когда же начинаешь терять людей, остаются только формулы идеи и тут-то становишься на строго моральную точку зрения. Когда изменяют ценности, как слепой, руководствуешься только долгом. Вероятно Вы не подозревали о том, как перемучился я с сомнениями о Вас за истекшие полтора года, подкрепляемые Вашим (в моем представлении намеренным) молчанием, т. е. (опять таки, по-моему, намеренным) нежеланием сказать вслух о том, что каждый из нас (про себя) мог думать друг о друге...» После специальной встречи в Москве, после долгого двенадцатичасового разговора, Блок и Белый выяснили, наконец, свои отношения, но дружба их с той поры уже никогда по-настоящему не возобновлялась.

А в 1906 году режиссер В.Э. Мейерхольд поставил пьесу Блока «Балаганчик», наиболее полно отразившую разочарования поэта. Мистические образы, прежде столь привлекательные для поэта, были резко переосмыслены. «Дева из дальней страны» оказалась всего лишь Коломбиной, «коса смерти» - обыкновенной женской косой, кровь - клюквенным соком. Бывшие друзья, Андрей Белый и Сергей Соловьев, восприняли «Балаганчик» как личную обиду, но для самого Блока это был шаг вперед, и шаг обдуманный. В диалоге «О любви, поэзии и государственной службе», во многом, несомненно, автобиографичном, Блок писал «Долгое служение Музам порождает тоску, под ногами развертываются бездны. Двойственные видения посещают меня. Я хочу твердой воли, цельных желаний, но не годен для жизни. Я жду человека, который бросит живые семена в мою растерзанную, готовую для посева душу...»

Второй сборник лирики - «Нечаянная Радость» - вышел в 1906 году. Закончив университетский курс, Блок становится профессиональным писателем, отныне он живет исключительно на литературные заработки. Известность его такова, что Брюсов без всяких колебаний включает его в семерку самых значительных современных поэтов - Федор Сологуб, Зинаида Гиппиус, Константин Бальмонт, сам Брюсов, Вячеслав Иванов, Андрей Белый.

В эти годы Блок увлечен театром. Одновременно он ведет критическое обозрение в журнале «Золотое руно». Один за другим выходят его сборники - «Снежная Маска» (1907), «Лирические драмы» и «Земля в снегу» (1908), «Ночные часы» (1911). Популярность Блока растет, но личная жизнь полна неблагополучия. «Я раньше страшно пил, - признавался он позже поэтессе Н. Павлович. - Бывало так, что падал без чувств и валялся где-нибудь». Строки «Я пригвожден к трактирной стойке, я пьян давно, мне все - равно. Вон счастие мое на тройке в сребристый дым унесено...» ничуть не являлись поэтическим преувеличением. В письмах к другу - поэту Пясту - Блок не раз писал о внезапно озаряющих его «отвлечениях». «Вчера взял билет в Парголово - (письмо от 3 июля 1911 года) - и ехал на семичасовом поезде. Вдруг увидел афишу в Озерках цыганский концерт. Почувствовав, что здесь - судьба, и что ехать за Вами и тащить Вас на концерт уже поздно, - я остался в Озерках. И действительно они пели Бог знает что, совершенно разодрали сердце; а ночью в Петербурге под проливным дождем на платформе та цыганка, в которой собственно и было все дело, дала мне поцеловать руку - смуглую с длинными пальцами - всю в броне из колючих колец. Потом я шатался по улице. Приплелся мокрый в Аквариум, куда она поехала петь, посмотрел в глаза цыганке и поплелся домой...» В воспоминаниях о поэте Пяст добавлял «Блок сообщил мне как-то, что врач ему сказал «Ваш организм очень крепкий, но вы сделали все, чтобы его расшатать». Блок признавал чай, крепкий как кофе; вино, бессонные ночи, острое, пряное, все оттого, что это было вредно...»

В конце 1909 года Блок уехал в Варшаву к больному отцу, но уже не застал его в живых. Полученное значительное наследство позволило поэту вести более свободную жизнь. Большую часть денег он потратил на перестройку любимой шахматовской усадьбы. Поездка в Италию и на юг Франции навеяла «Итальянские стихи» и драму «Роза и Крест» (1913). Но внутренний неуют никогда уже не оставлял поэта.

«Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века - все будет так. Исхода нет... Умрешь - начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь...»

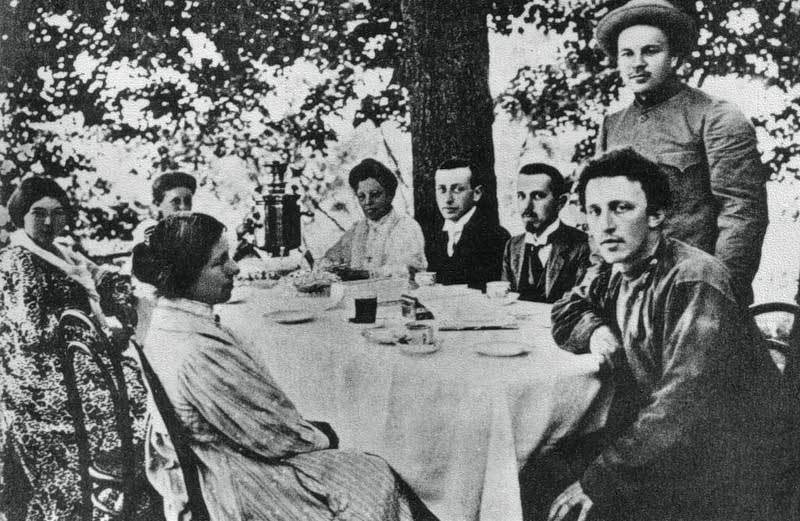

Александр Блок (справа) с семьей на отдыхе

Шахматово, 1909

Исключительную роль в жизни Блока играла его мать (по второму мужу - Кублицкая-Пиоттух). «Для Александры Андреевны, - вспоминала Н. Павлович, - ее «деточка» и «душечка», как она звала сына, был всем. День начинался и кончался мыслью о нем, всю жизнь она старалась разделить его интересы, и умственные и душевные, но слово «старалась» не подходит в данном случае, потому что связь между сыном и матерью была настолько глубока и органична, что они всегда ощущали друг друга и жили как бы одним строем чувств. «Сашенька сегодня мрачен», - скажет она, бывало, шепотом, а и говорить не надо было. Достаточно было поглядеть на него, чтобы знать настроение Александра Александровича. Но большая заслуга Александры Андреевны была в том, что она умела стоять на высоте умственных и общественных интересов сына.

Эта связь, временами чудесная и радостная, иногда бывала мучительна, так как Александра Андреевна страдала припадками эпилептического характера, связанными с душевной депрессией. Во время этих приступов она как бы окаменевала в мертвой тоске, и это состояние даже на расстоянии передавалось сыну... Она знала сына до конца. Во всех его слабостях и страстях, но и во всей его душевной высоте. Улыбаясь, говорила «Он только одного беспокойства мне не доставил - на аэропланах не летал. А так - я вечно за него боялась; или утонет, как Сапунов (художник), или пойдет по рельсам и заглядится на что-нибудь, хоть на девушку какую-нибудь (помните, «стройная, с тугой косою!»), а поезд налетит на него и раздавит, или еще что-нибудь...»

В июле 1916 года Блок был призван в действующую армию. Благодаря стараниям друзей, служил табельщиком инженерно-строительной дружины в районе Пинских болот, и на передовые не хотел идти совершенно сознательно. В первые же дни февральской революции исхлопотал отпуск. В мае 1917 года редактировал стенографический отчет Чрезвычайной следственной комиссии, учрежденной Временным правительством для расследования действий бывших царских министров. В Петропавловской крепости присутствовал при допросах Маклакова, Протопопова, Горемыкина, Штюрмера, Сухомлинова и других. Эта работа Блока отражена в его книге «Последние дни старого режима».

Александр Блок (сидит, слева) на военной службе

1916

В январе 1918 года (практически в течение месяца) Блок написал поэму «Двенадцать», стихотворение «Скифы» и статью «Интеллигенция и революция». Именно в этой статье он призывал всем сердцем, всем сознанием - слушать музыку Революции, хотя до него самого доносились, видимо, не самые веселые ее напевы. Даже очень «не самые». Квартира его была уплотнена, исчезло электрическое освещение, мать вынуждена была жить с сыном, хотя совершенно не могла ужиться с невесткой. А после выхода в свет «Двенадцати» многие друзья и соратники объявили Блоку бойкот - не подавали руку при встречах, отказывались выступать на одних с ним вечерах. «Его поэма «12», неожиданно кончающаяся Христом, ведущим 12 красногвардейцев-хулиганов, очень нашумела, - писала Гиппиус, не скрывая откровенной злобы. - Нравилось, что красногвардейцев 12, что они как новые апостолы. Целая литература создалась об этих «апостолах» еще при жизни Блока. Наверное, и его спрашивали, как он понимает сам этого неожиданного Христа впереди 12-ти. И, наверно, он не сказал, - «потому что это несказанно». Большевики несказанностью не смущаясь, с удовольствием пользовались «Двенадцатью»; где только не болтались тряпки с надписью «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Даже красноармейцам надоело, тем более что мировой пожар, хоть и дулся, - не раздувался...»

Однако Блок понимал происходящее все же яснее, чем казалось многим его вольным или невольным критикам. «Художнику надлежит знать, - писал он в мае 1918 года (анкета Союза деятелей художественной литературы), - что той России, которая была, нет и никогда уже не будет, Европы, которая была, нет и не будет. То и другое явится, может быть, в удесятеренном ужасе, так что жить станет нестерпимо. Но такого рода ужаса, который был, уже не будет. Мир вступил в новую эру. Та цивилизация, та государственность, та религия - умерли. Они еще могут вернуться и существовать, но они утратили бытие, и мы, присутствовавшие при их смертных и уродливых корчах, может быть, осуждены теперь присутствовать при их гниении и тлении; присутствовать, доколе хватит сил у каждого из нас... Не забудьте, что Римская империя существовала еще около 500 лет после рождения Христа. Но она только существовала, она раздувалась, гнила, тлела - уже мертвая...»

В феврале 1919 года при ликвидация эсеровских организаций Блок по ордеру Петроградской ЧК был арестован и несколько дней провел во всем известном тогда зловещем заведении на Гороховой. «По порядку, заведенному на Гороховой, - вспоминал эсер А.З. Штейнберг, - каждое утро сообщался список арестованных, препровождавшихся отсюда в места более постоянного заключения, главным образом, на Шпалерную, в так называемую «предварилку». И в это утро, воскресенье 17-го февраля, список был сообщен, и камеры значительно разгрузились. Многие койки освободились совершенно, и арестованные, разделявшие их с другими или не нашедшие еще себе никакого определенного пристанища, в том числе и я, начали устраиваться на новых местах. Только что я разостлал шубу на сеннике и поставил свой саквояж у изголовья, как мне бросилась в глаза высокая, статная фигура входившего Блока. Это было до чрезвычайности странно. Весь облик Блока как-то резко выделялся на фоне этой жуткой картины человеческих бед.

| Александр Блок в военном мундире | Александр Блок с матерью на балконе набережной реки Пряжка |

| 1917 | 1919 |

Одна ночь в этой совершенно особой и ни с чем не сравнимой атмосфере, в которой причудливо сплетались предсмертная тоска и робкая надежда, удалая беспечность и тяжелые сны, ужас перед неизвестностью и светлые воспоминания - одной такой ночи достаточно было, чтобы на все лица легла мрачная тень, чтобы во всех взорах загорелось одно и то же страстное желание поскорее бы вон отсюда! Подальше, подальше отсюда!.. Блок вошел, как он входил обыкновенно куда-нибудь, где много случайных и незнакомых людей. Таким я видел его входящим в переполненный вагон трамвая чуть-чуть откинутая назад голова, плотно сжатые губы, взгляд, спокойно ищущий на чем бы остановиться. Он вошел, как будто собираясь пройти насквозь или чтобы, сказав кому-нибудь два слова, повернуться и уйти обратно тем же легким упругим шагом, каким он вошел. И было странно видеть, как вот этот свободный в заключении человек сейчас натолкнется на глухую стену и должен будет остановиться или даже отпрянуть. Мне было как-то неловко пойти к нему навстречу, хотя после тяжелой ночи это был первый блеснувший луч...

Между тем, весть о том, что здесь известный писатель Блок, уже успела облететь обе камеры и вокруг нашего стола собралась целая куча народу. Многие спрашивали, где он, и на цыпочках подходили к койке, где он дремал, чтобы взглянуть на него, и снова отходили в раздумье, односложно делясь своими впечатлениями. Не все они знали о нем раньше, хотя бы понаслышке, многие только слышали о нем и уже совсем немногие читали его. Эти последние были почти исключительно политические. Но всем было как-то отрадно знать, что вот здесь, на этой «Гороховой, два», вместе со всеми «известный писатель» и, взглянув на него, все уже потом с участием, которое сохранилось к нему весь этот день до самого его освобождения, подходили к нему, чтобы как-нибудь выразить свое доброе чувство...»

«Я слышал Блока первый раз в конце 1919 года, - вспоминал писатель К. Федин. - Вымороженная, мрачная комната на Литейном была заполнена окоченевшими людьми в шубах и солдатских шинелях. Они сидели тесно, словно обогревая друг друга своими неподвижными телами. Единственный человек, по принятому когда-то обычаю снявший шубу, находился на кафедре и - без перчаток - спокойными пальцами перевертывал листы рукописи... Это был Блок... Белый свитер с отвернутым наружу воротником придавал ему вид немного чужестранный и, пожалуй, морской. Он читал монотонно, но в однообразии его интонации таились оттенки, околдовывавшие, как причитания или стихи... Он показался мне очень прямым и то, что он говорил, - прямолинейным. Он говорил о крушении гуманизма, о судьбах цивилизации и культуры. Слова его были набатом во время пожара, но слушателей, казалось, сковывал не ужас его слов, а красота его веры в них. Его лицо было малоподвижно, иногда почти мертвенно. Шевелились только губы, взгляд не отрывался от бумаги. Странная убедительность жизни заключалась в этой маске...»

Последние годы жизни Блок работал в советских учреждениях, хотя и тяготился этим входил в Комиссию по изданию классиков, являлся членом Петроградского театрального отдела Наркомпроса, председателем репертуарной секции, членом созданного М. Горьким издательства «Всемирная литература», даже некоторое время возглавлял Союз поэтов (был первым его председателем), наконец, председательствовал в режиссерском управлении Большого Драматического театра. «Бытовые условия в блоковской семье, - вспоминала Павлович, - были тяжелые, как, впрочем, у большинства интеллигенции. Александр Александрович в прямом смысле этого слова не голодал, и слухи о том, что он умер от истощения, неверны, но, конечно, основной пищей были пшено, селедка. Сахару, жиров и мяса, без которых особенно страдал Блок, не хватало.

В конце 1920-го и в начале 1921 года домработницы не было. Хозяйничала, довольно неумело, Любовь Дмитриевна. Александра Андреевна ей помогала. Но большая нагрузка была и у Александра Александровича. Он сам носил дрова из подвала, всего на второй этаж, но сердце у него уже сдавало. Часто приходилось ему убирать квартиру - и тогда в комнатах воцарялся фантастический порядок. Каждая вещь словно застывала на от века предназначенном ей месте. Было нечто судорожное в этой четкости и аккуратности. Мария Михайловна Шкапская рассказывала мне, как она пришла к Блоку, когда он укладывал возле печки лучинки для самовара. Они были тонко наструганы. Все кругом блестело. Блок сказал «Этот порядок необходим, как сопротивление хаосу. Вы тоже это понимаете».

Александр Блок с артистами Большого драмтеатра (справа, в третьем ряду четвертый)

1920

«Все чаще Блок повторял о душевной глухоте и слепоте, надвигающихся на него, - с горечью вспоминала Павлович, - и говорил о смерти. У них в доме было нехорошо. Он перестал говорить «У нас». Все чаще слышалось «В этом доме». - «В этом доме всегда темно и холодно», - говорил он. Александр Александрович страдал от воспаления аорты и ряда других болезней, но страшно прогрессировало его психическое заболевание. Он не хотел жить. Даже лекарства, которые ему давала Любовь Дмитриевна, он умудрялся забрасывать на печку, вместо того, чтобы его принимать. Временами на него находили приступы ярости. Он кочергой разбил бюст Аполлона, начинал оскорблять Любовь Дмитриевну. Физические страдания в последние дни были так ужасны, что его стоны и вскрикивания были слышны на улице со второго этажа. Он задыхался. Врачи считали, что психически он болен безнадежно, а физическое выздоровление не исключено... Я считаю, что основным фактором последнего заболевания было его тяжелое психическое состояние, вызванное трагическим разладом в их семейной жизни обостренными отношениями между матерью и женой, творческим кризисом, ощущением своей кончености как поэта, отсутствием того «покоя и воли», о котором тосковал Пушкин, утратой сопротивляемости к болезни...

Рассказ о болезни и смерти Блока я передаю со слов его матери. Она жила тогда в Луге, у Марии Андреевны Бекетовой, и страшно беспокоилась, но Любовь Дмитриевна запрещала ей приехать, утверждая, что этот приезд разволнует больного и вызовет ухудшение. Мать подчинялась. Наконец стало ясно, что болезнь опасна смертельно. Шли хлопоты об отправке его в Финляндию, в санаторий. С ним должна была ехать жена, но разрешение на выезд было выдано Наркоминотделом только для одного, а отправить его одного было невозможно. Друзья написали Александре Андреевне о настоящем положении дел, и та решилась приехать. Любовь Дмитриевна не хотела ее впустить, но ей пришлось уступить, и Александра Андреевна вечером вошла на несколько минут к больному. Он не удивился, только спросил ее «Мама, я умираю» Она замялась. У них был уговор, что в случае приближения смерти этого они друг от друга не будут скрывать. Но у нее не хватило мужества выговорить эти слова, хотя она видела, что он умирает. Тогда Александр Александрович холодно усмехнулся и отвернулся от нее к стене. Она вышла и всю ночь просидела на табурете около закрытой двери...»

«Помню вечер, посвященный пятилетию смерти Блока, - вспоминал литератор И. Синельников. - Председательствовал Федор Сологуб, человек с желтоватым лицом и в чесучовом пиджаке. Желающих попасть на этот вечер было значительно больше, чем мог вместить зал. Часть публики стояла или сидела на полу. Сологуб очень разволновался, когда поэт и критик Иннокентий Оксенов объявил, что от Блока ничего не останется, кроме поэмы «Двенадцать». У Сологуба задрожали руки. Он сразу побледнел. «Как! Только «Двенадцать»! А я-то прихожу на могилу Блока и читаю вслух его «Клеопатру». Разве это стихотворение ничего не говорит вам, молодой человек»

История жизни

К концу 90-х годов XIX века на первые роли в русской поэзии начал выходить символизм. Русский символизм вобрал в себя самые разнообразные влияния, начиная от французских декадентов - Бодлера, Верлена, Метерлинка, Малармэ, английского эстетизма Оскара Уальда, индивидуалистической проповеди Ибсена и Ницше и кончая мистической философией Владимира Соловьева, романами Достоевского, поэзией Тютчева и Фета, идеями германского романтизма.

Можно проследить особую связь символизма с западным декадентством и выделить разные направления в русском символизме, но если говорить непосредственно о Блоке, то ключ к пониманию его поэзии и во-обще к пониманию поэзии «второго поколения» русских символистов лежит в философии и лирике Владимира Соловьева. «Второе поколение», или младосимволисты - В. Иванов, А. Белый, Ю. Балтрушайтис, А. Блок, С. Соловьев - решительно отмежевываются от прежнего «декадентства».

Идее солипсизма, учению о беспредельной любви к себе, призывам к уходу в уединенный мир мечты и неуловимых настроений, пассивности, внежизненности, преклонению перед образом смерти и болезненно извращенному эротизму западного декадентства они противопоставляют идею соборности, активности, пророческого служения поэта, волевые стремления к проведению в жизнь своей религиозно-философской идеи.

«Милый друг, иль ты не видишь, что все видимое нами - только отблеск, только тени от незримого очами?..» «Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. . .» Так пишет Владимир Соловьев и так ощущают жизнь и мир все младосимволисты. Владимир Соловьев выявляет образ «Царевны», мистической «Мировой души», «Софии», «Вечной Женственности», получившей свое высшее развитие в «Прекрасной Даме» Блока.

«Не событиями захвачено все существо человека, а символами иного», - писал Андрей Белый. И он же говорит: «Искусство должно учить видеть Вечное; сорвана, разбита безукоризненная, окаменелая маска классического искусства».

Сущность русского символизма формулировал Вяч. Иванов: «И так, я не символист, если не бужу неуловимым намеком или влиянием в сердце слушателя ощущений непередаваемых, похожих порой на изначальное воспоминание («И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли»), порой на далекое, смутное предчувствие, порой на трепет чьего-то знакомого и желанного приближения». . . «Я не символист, если слова мои не вызывают в слушателе чувства связи между тем, что есть его «я», и тем, что он зовет «Не - я», - связи вещей, эмпирически разделенных, если мои слова не убеждают его непосредственно в существовании скрытой жизни, там, где разум его не подозревал жизни...» «Я не символист, если слова мои равны себе, если они - не эхо иных звуков».

Можно много размышлять о символизме, из которого вышел Александр Блок, но вспоминаются строки великого Гёте:

Теория, мoй друг, суха,

А древо жизни вечно зеленеет.

Действительно, древо жизни, древо поэзии вечно зеленеет - можно не углубляться в теорию символизма, но получать величайшее наслаждение, нести всегда в своей душе гениальные стихи Блока, от которых жизнь становится словно бы жизненнее и полнее, и возвышеннее. «Под шум и звон однообразный. ..», «Ночь, улица, фонарь, аптека. ..», «О доблестях. О подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Мы встречались с тобой на закате...», «Девушка пела в церковном хоре...», «Прошли года, но ты - все та же...», «Незнакомка», «О, весна без конца и без краю...», «Она пришла с мороза...», «Благословляю все, что было. . .», «Ты помнишь? В нашей бухте сонной. . .», «Похоронят, зароют глубоко...», «На улице - дождик и слякоть...», «Май жестокий с белыми ночами...», «Я пригвожден к трактирной стойке...», «На поле Куликовом», «Россия», «Осенний день», «Коршун», поэма «Двенадцать ...». Эти и многие другие произведения Александра Блока несут в себе такую поэтическую мощь, красоту, так пронзительны, что, безусловно, признаешь - Блок самый знаменитый поэт XX века. Он возвышается не только над своими друзьями по символизму, но и над всеми русскими поэтами всех течений и направлений. С этим соглашались и Ахматова, и Есенин, и Клюев, и Пастернак...

Прекрасная поэзия Блока, может быть, высекалась от того необычайного противоречия, которое жило в поэте. С одной стороны, одним из главных ключевых слов Блока было слово ГИБЕЛЬ. Корней Чуковский заметил: «Самое слово гибель Блок произносил тогда очень подчеркнуто, в его разговорах оно было заметнее всех остальных его слов». Гибель Мессины, комета Галлея, гибель «Титаника» - все, что гибельно, интересовало его, тревожило. Блок писал А. Белому: «Я люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви». Но, с другой стороны, это давало ему возможность острее ощущать жизнь, ее красоту, ее музыку, ее весну:

* * *

О, весна без конца и без краю -

Без конца и без краю мечта!

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!

И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,

И, удача, тебе мой привет!

В заколдованной области плача,

В тайне смеха - позорного нет!

Принимаю бессонные споры,

Утро в завесях темных окна,

Чтоб мои воспаленные взоры

Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси!

И колодцы земных городов!

Осветленный простор поднебесий

И томления рабьих трудов!

И встречаю тебя у порога -

С буйным ветром в змеиных кудрях,

С неразгаданным именем бога

На холодных и сжатых губах.. .

Перед этой враждующей встречей

Никогда я не брошу щита.. .

Никогда не откроешь ты плечи...

Но над ними - хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,

Ненавидя, кляня и любя:

За мученья, за гибель - я знаю -

Все равно: принимаю тебя!

* * *

Вообще в Блоке немало было полярных, влекущих в разные стороны сил. Именно это имел в виду Даниил Андреев, когда говорил о нем, что «появился колоссальный поэт, какого давно не было в России, но поэт с тенями тяжкого духовного недуга на лице».

Блок - лирик мирового масштаба. Лирический образ России, страстная исповедь о светлой и трагической любви, образ Петербурга, «заплаканная краса» деревень, величавые ритмы итальянских стихов - все это богатство влилось в русскую поэзию широкой полноводной рекой.

Со смертью Блока связано несколько версий. Одна из них, что он умер от голода, другая, что его отравили большевики, третья, что он «заболел весь», «всем человеком», как Аполлон Григорьев» - это слова Ремизова. Говорят, что перед смертью Блок в сердцах разбил бюст Аполлона, мол, он проклял красоту, принесшую ему столько боли...

И все же, все же - именно Александр Блок сказал: «Сотри случайные черты, / И ты увидишь, мир прекрасен!»

Другое дело - какой ценой стираются случайные черты.

Конечно же, дополню. Спасибо, соавторы Датот и Дмитрий, за пост.

Четыре музы Александра Блока

К.М.С., загадочная Ксения Садовская, первая любовь Александра Блока

Так выглядела роковая красавица в пору встречи с юным Блоком.

«Боже, какою я страстью томим! - восклицал поэт.

В 1897 году, за год до памятной встречи с Любовью Менделеевой, будущей женой, Блок пережил первую любовь, сильнейшее чувство, страсть, захватившую все его существо и подарившую божественное поэтическое вдохновение.

В результате этого чувства родились чудесные стихи о любви. Надо сказать, что в течение жизни поэт все время возвращался к прежним стихам, тем, что литературоведы называют «ранним наследием», переписывал их, правил. А перед смертью, тяжело больной, он признался матери: может быть, только те первые рифмованные строки и есть то, что следует предъявить потомкам?

Вот одно из стихотворений.

К. М. С.

Луна проснулась. Город шумный

Гремит вдали и льет огни,

Здесь все так тихо, там безумно,

Там все звенит,- а мы одни...

Но если б пламень этой встречи

Был пламень вечный и святой,

Не так лились бы наши речи,

Не так звучал бы голос твой!..

Ужель живут еще страданья,

И счастье может унести?

В час равнодушного свиданья

Мы вспомним грустное прости...

14 декабря 1898

Первая любовь настигла Блока летом 1897 года на курорте Бад-Наугейм, куда он ездил с матерью и теткой. Блоку – шестнадцать, его возлюбленной – тридцать семь.

Улочки этого тихого немецкого городка были свидетелями роковой любви русского поэта.

В ту пору своей жизни она была опытная светская дама, жена и мать семейства, богатая, изнеженная. Красавица. Ее «очи синие бездонные» сразили мальчика наповал.

Ксения Михайловна Садовская, до замужества Островская, родилась в 1859 году, в семье мелкого акцизного чиновника в Херсонской губернии. Семья едва сводила концы с концами: долги, нужда, бесконечные унижения. Тем не менее Ксения получила вполне приличное образование – в частной женской гимназии в Одессе, потом - в Москве и Петербурге. Готовилась на сцену – у Ксении обнаружился хороший голос, но внезапная болезнь горла не дала ей закончить консерваторию. И девушка из обедневшей семьи вынуждена была пойти на службу в Статистический комитет, чтобы самой зарабатывать на жизнь.

А на одном из спектаклей в Мариинском встретила своего будущего мужа, весьма обеспеченного человека. Он занимал должность товарища (заместителя) министра. И когда он сделал ей предложение, она не раздумывала: нищета надоела.

На курорт в Южную Германию действительная статская советница приехала с детьми, чтобы поправить здоровье после третьих, не очень простых родов.

Тетушка Блока, писательница Мария Андреевна Бекетова вспоминала: «Она первая заговорила со скромным мальчиком, который не смел поднять на нее глаз, но сразу был охвачен любовью. Красавица всячески старалась завлечь неопытного мальчика».

В ту пору своей жизни она была опытная светская дама, жена и мать семейства, богатая, изнеженная. Красавица. Ее «очи синие бездонные» сразили мальчика наповал.

Ксения Михайловна Садовская, до замужества Островская, родилась в 1859 году, в семье мелкого акцизного чиновника в Херсонской губернии. Семья едва сводила концы с концами: долги, нужда, бесконечные унижения. Тем не менее Ксения получила вполне приличное образование – в частной женской гимназии в Одессе, потом - в Москве и Петербурге. Готовилась на сцену – у Ксении обнаружился хороший голос, но внезапная болезнь горла не дала ей закончить консерваторию. И девушка из обедневшей семьи вынуждена была пойти на службу в Статистический комитет, чтобы самой зарабатывать на жизнь.

А на одном из спектаклей в Мариинском встретила своего будущего мужа, весьма обеспеченного человека. Он занимал должность товарища (заместителя) министра. И когда он сделал ей предложение, она не раздумывала: нищета надоела.

На курорт в Южную Германию действительная статская советница приехала с детьми, чтобы поправить здоровье после третьих, не очень простых родов.

Тетушка Блока, писательница Мария Андреевна Бекетова вспоминала: «Она первая заговорила со скромным мальчиком, который не смел поднять на нее глаз, но сразу был охвачен любовью. Красавица всячески старалась завлечь неопытного мальчика».

На самом деле, наверное, дело обстояло так и... не совсем так. Юноша был горяч, ухаживал неумело, возможно докучал: каждое утро приносил розы, молча сопровождал даму, прячась в кустах, вздыхал и пытался поймать ее взгляд. Ксения Михайловна пыталась превратить эту докуку в шутку - то приказывала ему быть смелее, то запрещала являться на глаза, то била зонтиком по руке, то возвращала цветы и высмеивала его. Но в какой-то момент увлеклась. Словом, шепот пылкого юноши во время одиноких катаний на лодке подействовал… Она оставила его на ночь.

Сердце занято мечтами,

Сердце помнит долгий срок,

Поздний вечер над прудами,

Раздушенный ваш платок...

И еще:

…В такую ночь успел узнать я,

При звуках, ночи и Весны,

Прекрасной женщины объятья

В лучах безжизненной луны

Маменька встревожилась не на шутку. В истории сохранилось свидетельство о том, как она нанесла утренний визит любовнице сына, кричала, хваталась за сердце, угрожала «гнусной совратительнице молодого дарования» серной кислотой и даже каторгой. Садовская улыбнулась и молча открыла перед истеричной женщиной дверь.

Садовская была на год старше (!) матери своего возлюбленного…

Александра Андреевна писала домой (не без ехидства): «Сашура у нас тут ухаживал с великим успехом, пленил барыню, мать троих детей... Смешно смотреть на Сашуру в этой роли. Не знаю, будет ли толк из этого ухаживания для Сашуры в смысле его взрослости, и станет ли он после этого больше похож на молодого человека. Едва ли». А сыну она цинично заявила: «Куда деться, Сашурочка, возрастная физика, и, может, так оно и лучше, чем публичный дом, где безобразия и болезни?»

В тот же день отрока увезли домой. Он побежал к Садовской прощаться. И подарил ей полуувядшую розу.

Долгое время - почти восемь месяцев - они не виделись. Можно лишь предположить, почему: истерики Александры Андреевны, все время заглядывающей в дневник сына, - в семье Блока; семейная рутина и быт - в доме Садовских.

Страшную жизнь забудем, подруга,

Грудь твою страстно колышет любовь,

О, успокойся в объятиях друга,

Страсть разжигает холодную кровь.

Наши уста в поцелуях сольются,

Буду дышать поцелуем твоим.

Боже, как скоро часы пронесутся...

Боже, какою я стратью томим!..

Так что несколько тайных встреч в Петербурге все же было. «Если бы Ты, дорогая моя, знала, как я стремился все время увидеть Тебя, Ты бы не стала упрекать меня… Меня удерживало все время все-таки чувство благоразумия, которое, Ты знаешь, с некоторых пор, слишком развито во мне, и простирается даже на те случаи, когда оно совсем некстати».

В этих и других строках Блок обращается к ней как ко всем своим последующим возлюбленным, как к Прекрасной Даме – на Ты, и с большой буквы. (Все петербургские «незнакомки» Блока, мимолетные девушки для плотских утех, долго будут «дышать духами и туманами» и внешне напоминать ту первую – синевой глаз, страусовыми перьями, флером вуали, загадкой…)

И снова встревоженная мать отправилась к Садовской: на этот раз Александра Андреевна держалась в рамках приличий, и только умоляла не держать, отпустить сына.

Чувство, конечно же, было обречено. Александр остывает к Садовской и отдаляется. Тем более что на горизонте появилась Любочка Менделеева, женщина, с которой он – то постоянно влюбляясь и превознося до небес, то постоянно изменяя ей и мучая ее, то терпеливо снося ее измены, – останется до самой смерти. Маменька (на снимке, сделанном несколько десятилетий спустя, - Александр Блок с постаревшей матерью) будет всячески приветствовать этот брак: все-таки они ровесники… а не этот дикий, ужасный мезальянс…

В 1900 году между Блоком и Ксенией Садовской произошло последнее, решительное письменное объяснение. На этот раз унижалась она, и, в конце концов, назвав юношу «изломанным человеком», она проклянет свою судьбу за то, что встретила его.

И все кончилось.

Блок еще раз вернется в Бад-Наугейм, на место прежней любви. Через двенадцать лет там почти ничего не изменилось – изменился только он сам:

Все та же озерная гладь,

Все так же каплет соль с градирен.

Теперь, когда ты стар и мирен,

О чем волнуешься опять?

Иль первой страсти юный гений

Еще с душой не разлучен,

И ты навеки обручен,

Той давней, незабвенной тени?

Садовская после революции похоронит мужа, будет страдать от нищеты в голодном Петрограде. Отправится к сыну в Одессу, а по пути будет подбирать колоски и жевать их, чтобы не умереть от голода.

Дни свои Ксения Михайловна Садовская закончит в Одессе, шестидесяти пяти лет, в клинике для душевнобольных, пережив поэта, чьей музой она была в течение каких-то полутора лет, на четыре года. Лечащему врачу-психиатру, большому любителю и знатоку поэзии, она раскроет тайну первой любви Блока. Он не совсем ей поверит. А после ее смерти в подоле юбки окажутся зашитыми двенадцать писем Блока, перевязанных розовой лентой, и засохшая роза, по лепесткам которой совершенно невозможно было узнать ее прежний цвет.

Любовь Менделеева

Дочь знаменитого химика Дмитрия Менделеева в свои шестнадцать лет слыла красавицей. Знакомы они с Блоком были с детства, но новая встреча перевернула мир поэта - он встретил Музу, Прекрасную Даму, Любовь. И эти отношения были противоположностью его романа с Садовской.

Вхожу я в темные храмы,

Совершаю бедный обряд.

Там жду я Прекрасной Дамы

В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны

Дрожу от скрипа дверей.

А в лицо мне глядит, озаренный,

Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам

Величавой Вечной Жены!

Высоко бегут по карнизам

Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,

Как отрадны Твои черты!

Мне не слышны ни вздохи, ни речи,

Но я верю: Милая - Ты.

Они поженились в 1903 году. Сперва Блок видел в своей Идеал, боготворил ее. И это было проблемой в их отношениях.

Блок считал, что Муза должна оставаться Музой, и нет никакой необходимости в физической близости. Супруга была в смятении. Особенно учитывая увлечения Блока другими. Но и Любовь Дмитриевна не осталась без внимания: за ней ухаживали "коллеги по цеху" Блока - Соловьев и Белый. А чувства Блока вновь бурлят.

Наталья Волохова

С актрисой труппы Веры Комиссаржевской Блок познакомился во время подготовки постановки пьесы "Балаганчик" (1906 год). Именно в этой драме описан конфликт между поэтом и Андреем Белым, претендовавшим на сердце Любови Дмитриевны. Отношения супругов к этому времени практически разладились…

Блок сходил с ума от эффектной брюнетки, посылал ей цветы и стихи, просиживал у нее в гримерке, встречал после спектаклей. Ходят слухи, что он готов был развестись ради Волоховой, но этот роман завершился вместе с циклом стихов "Снежная Маска".

"Я в дольний мир вошла, как в ложу.

Театр взволнованный погас

И я одна лишь мрак тревожу

Живым огнем крылатых глаз.

Они поют из темной ложи:

"Найди. Люби. Возьми. Умчи".

И все, кто властен и ничтожен,

Опустят предо мной мечи".

Зоргенфрей пишет о Блоке: «…Всяческое литературное мастерство, все формально-поэтическое вызывало в нем отрицательное чувство… Достижения в области стихотворной техники оставляли его глубоко равнодущным, если с ним не связывались достижения иные». Как хорошо!

У Блока бедный словарь, в сущности – книжный (словарь Клюева куда богаче!), но он из всего нескольких сотен слов сотворяет чудо – волшебник!

Мария Бекетова о Наталье Николаевне Волоховой: «…Дивное обаяние… Но странно, все это сияние длилось до тех пор, пока продолжалось увлечение поэта. Он отошел, и она сразу потухла». Актриса В. Веригина добавляет: «То же самое мне говорила мать Александра Александровича. Однако это неверно, верно одно, что Снежная дева отухла, ушла, но сама Волохова осталась той же яркой индивидуальностью…»

Что же неверно?

Что Наталья Волохова без Снежной девы Александра Блока?

Что Анна Керн после Пушкина?

Любовь Андреева-Дельмас!

Оперную певицу Блок повстречал в марте 1913 года. Их дома были по соседству, Блоки жили тогда в доходном доме на Офицерской улице. В течение нескольких месяцев они были неразлучны, даже выступали вместе - он читал стихи, она пела романсы.

"О да, любовь вольна, как птица,

Да, все равно - я твой!

Да, все равно мне будет сниться

Твой стан, твой огневой!

Да, в хищной силе рук прекрасных,

В очах, где грусть измен,

Весь бред моих страстей напрасных,

Моих ночей, Кармен!"

Известная оперная певица, муза и любовница Александра Блока, вдохновившая его на создание цикла стихотворений «Кармен», «Арфа и скрипка», «Седое утро», «Соловьиный сад».

«Я не знаю, как это случилось, что я нашел Вас, не знаю и того, за что теряю Вас, но так надо. Надо, чтобы месяцы растянулись в годы, надо, чтобы сердце мое сейчас обливалось кровью, надо, чтобы я испытывал сейчас то, что не испытывал никогда, — точно с Вами я теряю последнее земное. Только Бог и я знаем, как я Вас люблю», — писал Блок своей возлюбленной Дельмас накануне разлуки. Неведомая сила, соединившая любовников на время, снова пыталась сделать их чужими друг другу. Они уезжали в разные города. Блок предчувствовал, что это конец любви…

Жизнь Любови Александровны была вереницей ярких и красочных событий. Веселая, раскованная, бесконечно влюбленная во все окружающее и потрясающе талантливая, Дельмас не могла не привлекать внимание обожателей. Этому способствовала и ее профессия оперной певицы. А петь ей нравилось еще с детства — у них в семье пели все, а Любе говорили, что с такими вокальными данными, как у нее, грешно дальше не учиться. Благодаря матери, она прекрасно играла на фортепиано, многое знала о театре и мечтала связать с ним жизнь. Поэтому поступила в Петербургскую консерваторию. И надо сказать, училась блестяще, вызывая восторг преподавателей.

Еще во время учебы Люба спела партию Ольги в «Евгении Онегине». Дебют прошел удачно, а дирижер назвал ее «музыкальным молодцом». Так Дельмас начала выступать в маленьких оперных партиях.

По окончании консерватории она отправилась в Клев, где, начав петь небольшие партии в операх «Фауст», «Снегурочка», «Борис Годунов», продолжала совершенствовать свое сценическое мастерство, брала уроки вокала. Киевский период принес актрисе ряд ролей, ставших для нее впоследствии основными: Амнерис («Аида»), Любаша («Царская невеста»), Иоанна («Орлеанская Дева»). В 1909 г., вернувшись в Петербург, Любовь Александровна попала в поле зрения блистательного Шаляпина. Корифей сцены предложил Дельмас принять участие в заграничном турне, и она с радостью согласилась. Это была огромная школа для певицы — постоянно наблюдать искусство гениального Шаляпина. Она по-прежнему много работала над собой, ее героини были очень яркими, каждый образ, созданный Дельмас, отличался завершенностью. Особый успех принесли ей партии Маделены («Риголетто»), Полины и Графини («Пиковая дама») и конечно же Кармен. Эта роль подарила Дельмас не только славу, но и любовь.

В 1913 г. она была приглашена на роль Кармен в художественную оперу «Музыкальная драма». Дельмас только что вернулась из Парижа, где на родине Мериме и Бизе слушала всех исполнительниц Кармен. Но французские Кармен не нравились певице — в них не было внутреннего огня, а одной красивой позы для передачи образа, конечно же, недостаточно. Как показать все переживания героини? Как выплеснуть на зрителя всю бурю цыганских страстей, тем самым заворожив и покорив его? Эти вопросы всерьез волновали Дельмас. В театре репетиции шли два раза в день. Испанию изучали очень подробно: нравы, обычаи, культуру. Дирекция предоставила гравюры, кинофильмы. Постепенно у Дельмас стал складываться свой образ Кармен. Репетиции окончились, начались выступления.

Она выходила на сцену, словно колдунья, с горящими глазами и пела, вкладывая в каждую ноту частицу своей души. Страстная, яркая, непревзойденная Кармен, способная на великую любовь и жгучую ненависть. Публика, затаив дыхание, переживала вместе с героиней, радовалась и плакала с Дельмас. Это был колоссальный успех. После нескольких выступлений Любовь Александровна получила письмо — чудесный конверт с печатью А. Б. и роскошный букет алых роз. Восторженные послания были не в диковинку для певицы. Она привыкла к страстным запискам с мольбами о свидании, к шикарным букетам поклонников. Но это письмо глубоко взволновало ее:

«Я смотрю на Вас в „Кармен“ третий раз, и волнение растет с каждым разом. Прекрасно знаю, что я неизбежно влюблюсь в Вас, едва Вы появитесь на сцене. Не влюбиться в Вас, смотря на Вашу голову, на Ваше лицо, на Ваш стан — невозможно. Я думаю, что мог бы с Вами познакомиться, думаю, что Вы позволили бы мне смотреть на Вас, что Вы знаете, может быть, мое имя. Я не мальчик, я знаю эту адскую музыку влюбленности, от которой стон стоит во всем существе и которой нет никакого исхода. Думаю, что Вы знаете это, раз Вы так знаете Кармен…»

После каждого выступления в «Кармен» Дельмас получала письма от своего нового поклонника, присылал он и стихи, посвященные ей, засыпал цветами. Она уже почти любила этого таинственного воздыхателя, но еще не была знакома с ним.

Однажды в свободный от выступления день Дельмас приехала в театр по своим делам. Дирижер подошел к ней, схватил за руку и с восторгом спросил: «А вы знаете, что в вас влюблен известный поэт Александр Блок, он сейчас в театре, хотите — я вас с ним познакомлю, он очень интересный, с такими чудными глазами».

Любовь Александровна смутилась: с одной стороны, она давно ждала удобного случая для знакомства, а с другой — что-то необъяснимое творилось в ее душе. Чувства сменяли друг друга: сомнения, страх, любопытство. Она спешно покинула театр и вернулась домой. В задумчивости бродила по комнатам и… ждала его.

Через несколько дней она снова получила письмо и стихи: Блок просил позвонить ему. И Дельмас решилась. Оказалось, что этот звонок разделил ее жизнь на две половины — до встречи с поэтом и после. Любовь Александровну страшно взволновал его робкий голос на другом конце провода: «Хочу увидеть и познакомиться с вами». Они встретились. Долго молчали и рассматривали друг друга. Наконец Дельмас заговорила. Певицу интересовало, что именно в ней так привлекло Блока. Понемногу скованность прошла. Через час они уже беседовали как старые друзья. Говорили обо всем и не могли наговориться, опьяненные новым чувством, так внезапно нахлынувшим на них. Эта первая встреча надолго запомнилась обоим — розы, звонкий смех и пьянящий запах духов Кармен-Дельмас.

«Ты станешь бурною волною

В реке моих стихов,

И я с руки моей не смою,

Кармен, твоих духов…»

— написал Блок, придя домой.

Как оказалось, они жили на одной улице, через несколько домов. Отдавшись своему чувству, забыв обо всем, Блок и Дельмас виделись каждый день. Им было хорошо вместе, они понимали друг друга. «Принимайте меня таким, как я есть: я — сложный, Вы — не менее сложная, чем я, но только более владеете своею сложностью», — часто говорил поэт своей возлюбленной.

И Любовь Александровна соглашалась с ним — выслушивала, не судила за его взгляды, просто наслаждалась выпавшим на ее долю счастьем. Как хорошо было бродить вдвоем по спящему Петербургу, вслушиваться в гудки пароходов на Неве! Они ужинали в ресторанах, пили кофе на вокзале, ездили на Елагин остров, гуляли в парке, ходили в кинематограф, почти не расставались. Блок был опьянен ею, сходил с ума от плеч, губ, колен Дельмас. Она стала его богиней, любовницей и музой, вдохновившей на создание многих стихотворений.

В глазах Блока это была самая чудесная из женщин, непревзойденная Кармен. Была ли Дельмас так потрясающе красива, как изображал ее Блок?

Все его женщины, — отмечал Орлов, один из исследователей творчества поэта, — были некрасивы, но прекрасны, — вернее сказать, такими он сотворил их — и заставил нас поверить в его творение».

За короткое время они стали действительно близкими и родными людьми. Блок чрезвычайно все усложнял в своей жизни, брал на себя лишний груз переживаний. А Дельмас — неизменно веселая, преисполненная радостью бытия, была тем связующим звеном, которое соединяло поэта с реальным миром. Она дала ему возможность стать счастливым человеком.

Окружающие с удовольствием отмечали, как поразительно они подходят друг другу. На литературном вечере, состоявшемся в годовщину их знакомства, они выступали вместе — Блок читал стихи, а Дельмас пела романсы на его слова. Зрители были поражены этой гармоничной парой. Дельмас была особенно хороша в тот вечер в своем лиловом открытом платье. Блок смотрел на ее лицо и не мог отвести глаз, а она отвечала ему такими же страстными взглядами…

Но, к сожалению, этот роман длился недолго. Блока все чаще и чаще посещали тревожные мысли, он думал о судьбе Отечества (приближался 1917 год), вплетались в эти размышления и мысли о жене. Дельмас изо всех сил пыталась отвлечь любимого от мрачных раздумий. Тоска была противна ей, тяжелые разговоры разрушали то светлое и легкое, что хранила она в душе. Они резко расходились во взглядах на искусство, на роль и судьбу художника в обществе. Блок считал, что удел поэта — потери и страдания, Любовь Александровна доказывала, что следует наслаждаться жизнью, отбросив грусть. Они часто спорили, понимая, что ничего не докажут друг другу. Блок решил, что пора расставаться, как бы больно это ни было. «Никогда, никогда не поймем друг друга мы, влюбленные друг в друга», — приходит он к печальному заключению.

В отношениях любовников наступил «период отлива». Нет, последние, решающие слова еще не были сказаны, но они разъехались на некоторое время. Любовь Александровна отправилась к себе на родину — в Чернигов, Блок уехал в Шахматово. Они посылали друг другу редкие письма, понимая, что прошлого уже не вернуть. Поэт был благодарен своей возлюбленной за краткий миг счастья, подаренный ему. Решив, что все закончилось, Блок вернулся к жене.

Дельмас пережила разрыв с улыбкой. В силу своего характера она сохранила к поэту дружеские чувства. Иногда они встречались, иногда певица отправляла ему корзину роз, заботилась о нем, пытаясь как-то поддержать. Но Блок, неумолимо приближавшийся к своей гибели, без энтузиазма принимал знаки ее внимания. Последние годы его жизни они практически не виделись. Иногда поэт проходил мимо ее дома, с тоской глядел в заветное окно.

Добровольно отказавшись от счастья, Блок жалел об этом до самого последнего дня. Он умер в 1921 г. Дельмас пережила его почти на полвека. А от их любви остались лишь прекрасные строки:

«О да, любовь вольна, как птица,

Да, все равно — я твой!

Да, все равно мне будет сниться

Твой стан, твой огневой!

Любовь Дельмас....

Ей имени нет.Ее плечи бессмертны......эти строки посвящены ей, огневой Кармен-Любови Дельмас.

Была ты всех ярче, верней и прелестней,

Не кляни же меня, не кляни!

Мой поезд летит, как цыганская песня,

Как те невозвратные дни...

Что было любимо - все мимо, мимо...

Впереди - неизвестность пути...

Благословенно, неизгладимо,

Невозвратимо...

прости!.....................................

В каждом человеке есть несколько людей, и все они воюют друг с другом, и не всегда достойнейший побеждает.

Но часто жизнь сама решает то, что казалось самым нерешаемым.

А. А. Блок ....

Отворяются двери - там мерцанья,

И за ярким окошком - виденья.

Не знаю - и не скрою незнанья,

Но усну - и потекут сновиденья.

В тихом воздухе - тающее, знающее...

Там что-то притаилось и смеется.

Что смеется? Мое ли, вздыхающее,

Мое ли сердце радостно бьется?

Весна ли за окнами - розовая, сонная?

Или это Ясная мне улыбается?

Или только мое сердце влюбленное?

Или только кажется?

Или все узнается?...............

1903 год

___keepration_200x150.jpg)

___keepration_220x220.jpg)