А. И. Глинкина - Невольное детство

В этой книге известная народная певица Аграфена Глинкина раскрывает в своих воспоминаниях образным народным языком живые картины русской деревни в предреволюционную пору, в эпоху коллективизации и колхозов, во время Великой отечественной войны и в послевоенные годы.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Аграфена Ивановна Глинкина и ее жизнеописание

Аграфена (Агриппина) Ивановна Глинкина (в девичестве Колымагина) (1898-1971) - замечательная певица из народа, завоевавшая заслуженное признание среди знатоков, любителей, ценителей русского песенного фольклора. Обладательница мягкого, теплого по тембру голоса, чрезвычайно музыкальная, умеющая передать в своем пении глубокие человеческие чувства и переживания, она, начиная с 1951 года, когда показала свое певческое искусство в Москве, стала сперва желанной гостьей в Московской консерватории, в Московском университете, среди специалистов-фольклористов и студентов, изучающих народную музыку. Затем, когда в конце 1960 -начале 1970-х годов в Москве стали проходить музыкально-этнографические концерты, проводимые Фольклорной комиссией Союза композиторов Российской федерации, Аграфена Ивановна Глинкина своим проникновенным исполнением песен Смоленского края покорила сердца серьезной взыскательной столичной слушательской аудитории - композиторов, музыковедов, ученых-филологов, художников. И, наряду с маститыми представителями творческой интеллигенции - восприимчивой ко всему новому, интересному, неожиданному учащейся молодежи.

Фольклористом-музыковедом Галиной Борисовной Павловой совместно с крупным исследователем народной музыки Анной Васильевной Рудневой был издан нотных сборник смоленских песен, записанных с голоса А. И Глинкиной, включающий 86 примеров . Была выпущена грампластинка, в программе которой содержатся несколько песен из репертуара этой даровитой песельницы, уроженки деревни Дедёнки под Монастырщиной. А всего память Аграфены Глинкиной сохранила свыше трехсот песен глубинного смоленского села, богато представляющих западнорусскую народную песенную традицию. Они запечатлены в звукозаписях, хранящихся в архиве Научного Центра народной музыки К. В. Квитки в Московской консерватории. Недавно голландской фирмой Pan Records выпущен компакт-диск, содержащий в числе прочих смоленских песен и инструментальных наигрышей 7 песен разных жанров в исполнении А. И. Глинкиной. Образцы записанных от нее песен включены в учебную хрестоматию для музыкальных училищ , в научно-популярную книгу (в программе приложенного к ней компакт-диска) . К мелодиям из репертуара этой подлинной хранительницы сокровищ народного музыкального творчества обращались современные композиторы (Н. Пейко, Н. Кутузов, М. Ермолаев-Коллонтай). Таким образом, певческое искусство Аграфены Ивановны достаточно разнообразно и основательно представлено в печатных изданиях, дискографии, музыкальных аранжировках. Имя ее хорошо известно в кругах специалистов-фольклористов и ценителей музыкального фольклора.

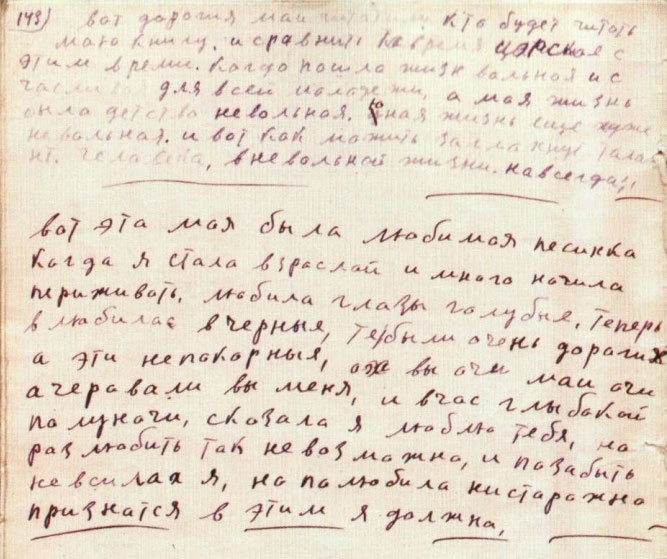

И в то же время мало кому известно, что А. И. Глинкина обладала прекрасным литературным даром. Ею была написана талантливая автобиографическая повесть под заглавием «Невольное детство». Закончено было это произведение в конце 1950-х годов. Машинописный его вариант, составленный с помощью филологов, заинтересовавшихся литературным творчеством певицы, был предоставлен ею самою автору этих строк. Оригинал рукописи хранится в Государственном литературном музее.

Много лет мемуары А. И. Глинкиной лежали на полке: не находилось возможности их издать.

И вот наконец представленной на конкурс рукописью заинтересовались. Повесть А. И. Глинкиной выиграла издательский грант. Однако для подготовки этого литературного памятника к печати потребовалась особая специальная редакционная работа.

Дело в том, что, по словам самой писательницы, она была «одного года грамоты»: всего один год проучилась в сельской школе. Поэтому писала Глинкина, словно вела устный рассказ, со многими нарушениями правил литературной орфографии и пунктуации. И филологи, работавшие над рукописью, в её машинописном варианте постарались сохранить своеобразие авторского оригинала, не производили его литературную правку и обработку. И были правы.

Манера повествования Аграфены Ивановны близка натуральному свободному речевому изложению, с его естественными шероховатостями, даже некоторыми неловкостями. Но это придаёт литературному стилю автора из народа особую живость, непосредственность. К тому же деревня, в которой выросла Глинкина, находится в переходной языковой зоне между говорами России и Белоруссии. И хотя семья Глинкиных долгие годы жила под Москвой, в Можайском районе, в речи Аграфены Ивановны сохранились некоторые характерные смоленские диалектизмы. И поскольку в белорусском правописании многие слова как говорятся, так и пишутся, редактором было решено не менять авторскую орфографию, несколько приблизив се к белорусской и в некоторой мере приравняв написание слов к той форме, какая принята у диалектологов. Тем самым, как представляется, язык сохраняет близость к характеру живого смоленского говора.

В то же время для удобства чтения знаки препинания в основном расставлены по правилам литературной пунктуации. И словах исправлены очевидные описки. В оригинале некоторые слова написаны вместе с предлогами, как единое целое, и наоборот - одно слово иногда выглядит как два. Такие очевидные погрешности по отношению к современной грамматике в тексте устранены. Некоторые диалектизмы, которые поддаются переводу на литературный русский язык, пояснены в примечаниях. В то же время тем, кому не понятно то или иное слово, можно обратиться к диактологическим словарям.

Чем же могут привлечь мемуары А. И. Глинкиной современного читателя? В предлагаемой для прочтения книге правдиво, достоверно, образно отражена жизнь русской деревни в труднейший и богатый событиями период истории России - с начала до середины XX столетия. Свои воспоминания Аграфена Ивановна озаглавила «Невольное детство», хотя на самом деле она описывает в них почти всю свою жизнь. Именно детские годы определили отношение автора к революционным преобразованиям в сельской жизни после Октябрьского переворота.

С малых лет пришлось девочке Груне гнуть спину на пана, остро ощущая несправедливость рабского угнетения и грубых унижений со стороны барских прислужников. Именно поэтому передел земли, отобранной у помещика и переданной крестьянам, представляется сельской писательнице справедливым. Полностью принимает она и коллективизацию. По представлениям Глинкиной, если относиться к труду добросовестно и вести хозяйство грамотно, умело, колхозные порядки дают полную возможность крестьянам жить достойно, в достатке. И, наблюдая развал колхозов в послевоенное время, Аграфена Ивановна объясняет происходящее безответственностью самих колхозников, разучившихся работать старательно и заинтересованно, а также бессовестным отношением некоторых колхозных руководителей к своему служебному долгу. Примечательно, что Глинкина была в последние годы жизни внештатным корреспондентом районной газеты и гневно критиковала наблюдаемые в колхозе неполадки и недостатки.

В своих воспоминаниях Аграфена Ивановна рельефно и образно воспроизводит жизнь русской деревни в предреволюционные годы, во время Первой империалистической войны, после установления советской власти, в период НЭПа, при создании колхозов. Полны трагизма страницы, посвященные страданиям сельских жителей, перенесенных в период фашисткой оккупации и военных действий.

Среди современных русских писателей есть такие, кто родился в сельской местности, а потом переехал в город, где получил соответствующее образование. Мы знаем много произведений литературы, связанных с темой русского села. Однако обычно это все-таки взгляд как бы со стороны, из городского далека. А повествование А. И. Глинкиной ведется изнутри, ее зарисовки берутся из непосредственных наблюдений над происходящим вокруг.

И здесь проявляется яркий литературный талант писательницы. Перед нами проходит ряд персонажей, наделенных характерными индивидуальными чертами, и воспроизводятся события, к которым автор имеет свое собственное оценочное отношение. Что-то ему нравится, вызывает теплые чувства и положительные эмоции. В иных же случаях читатель ощущает негодование, возмущение, даже отвращение автора к описываемым фактам. Привлекает в манере повествования тонкий лукавый юмор.

Главная героиня произведения - сама Глинкина. Она наделяет себя сугубо положительными чертами, подчеркивая в своем характере решительность, энергию, выносливость, большую работоспособность, справедливость, честность. И это как бы дает ей право с уверенностью судить о том, что в ее окружении хорошо, а что - плохо. Описывая свои детские годы, писательница проявляет себя как тонкий психолог.

Интересны воспоминания Глинкиной с этнографической стороны. С малых лет девочка начала петь, со временем приобретая все большее вокальное мастерство. Поэтому в девичестве Аграфена постоянно включалась в сельские молодежные игры, обряды, гуляния в качестве участницы развлечений и в роли певицы. Глинкина хорошо знала народные обычаи и картинно описала их. Пела она и одна, по настроению. Поэтому по ходу повествования в книге упоминаются разнообразные песни и приводятся их слова. Это как бы песенный комментарий к тому или иному описываемому событию, его образное толкование.

Чтобы читатель смог полнее представить себе, какой характер имеют упоминаемые в книге песни, к ней прилагается компакт-диск, в котором песни расположены в том порядке, как они представлены в повествовании. Добавлены некоторые яркие примеры, не упоминаемые в книге.

Входящие в компакт-диск образцы взяты из магнитофонных звукозаписей, произведенных от А. И. Глинкиной в начале 1950-х годов сотрудниками Кабинета народной музыки Московской консерватории. Из каждой песни выбирались для записи начальные строфы, чтобы запечатлеть напев. Поскольку большинство называемых в книге песен приводится с полными словами, материал компакт-диска можно использовать н в практических целях, если кто-то пожелает сам освоить и воспроизвести своим голосом понравившиеся ему примеры. К тому же здесь запечатлен голос певицы в относительно ранний период ее жизни, когда ей было слегка за пятьдесят: он звучит легко, свежо, красиво. В таком виде звукозаписи пения Аграфены Глинкиной еще не предлагались широкому слушателю. К сожалению, аппаратура в те годы была ещё не совершенной, поэтому в звучании звукозаписей встречаются технические погрешности, иногда слышатся посторонние туки. Однако характер пения Аграфены Ивановны достаточно точно передаётся.

Автор этих строк был близко знаком с Аграфеной Ивановной, поскольку при ее жизни постоянно общался с ней и как специалист-фольклорист, и в чисто человеческом плане. Часто бывал в гостях у супругов Глинкиных в деревне Шваново под Можайском, где они жили в отстроенном после военного разорения доме. Иногда к ним приезжали из Москвы погостить сын Михаил, внук Славик.

Муж, Яков Ефремович, относился к Глинкиной с большой любовью и почтением. Аграфена Ивановна обладала характером властным, настойчивым, требовательным. И в то же время покоряла большой добротой, живым и острым восприятием жизни.

Она любила и чувствовала природу, охотно собирала в лесу ягоды, грибы. Знала лечебные свойства трав. Умело обрабатывала свой огород. Выпасала несколько коз. Выкармливала поросёнка. Держала кур. И часто пела, как бы для себя, во время выполнения тех или иных дел - за рукоделием, у печки, на лугу, сторожа свою животину.

Глинкина была превосходной рассказчицей. При каждой встрече с ней в ее избушке, за заботливо накрытым столом доводилось слушать подробные и увлекательные истории о происшедших за последнее время деревенских событиях. И каждую из них она умудрялась преподнести ярко и увлекательно. Аграфена Ивановна вполне могла бы написать еще одну книгу, уже о своих подмосковных деревенских соседях и знакомых, о жизни послевоенного колхозного села.

В последние годы жизни Аграфена Ивановна была в ореоле славы. Она с большим успехом участвовала в музыкально-этнографических концертах. Выступала по телевидению. Снималась в художественном кинофильме. Ей выхлопотали персональную пенсию.

На праздники в честь очередной годовщины Октябрьской революции в 1971 году эта во многих отношениях талантливая женщина вернулась в Шваново с киносъемок, проводившихся на Каме-реке. Приехал в гости сын. За праздничным завтраком Аграфена Ивановна выпила маленькую рюмочку («лафетничек», как она говорила) водки («лекарственно», по ее словам). Возбужденно рассказывала о своих успехах киноактрисы. Разгорячённая, радостная, вышла на террасу... и упала, мгновенно рассталась с жизнью: кровоизлияние в мозг.

Вскоре скончался и Яков Ефремович. Нет уже в живых и сына Михаила, и сестры Анны.

Но память об этих прекрасных людях запечатлена в книге, которая предлагается вниманию читателей.

Думается, многое можно почерпнуть для себя из этого содержательного и высоко-художественного повествования о нашем сравнительно недавнем прошлом.

В. Щуров

Невольное детство

Часть 1

Это было 58 лет назад, когда была невольная жизнь детства. Я жилаю описать про себя и моих подруг и сравнить эту жизнь, это время, детскую жизнь, хотя в Ленинское и Сталинское время ребенок можить учится, докуда он желаит и быть может большим человеком. А старое время при царе нужно было работать на помещика, отцам и матерям, а дети были совсем беспризорные и памагали дети домашния дела делать.

Но в детей что-то было организованное и коликтивная. Вот соберемся к нашему двору и делаим савищания: к кому вперед пойдем траву рвать для поросят. А поросят была в каждом доми по два, а то и три в некоторых было. Из нас были старше по годам Мотя, я годами помоложе. За Моти - Таня мне равесница. Наташа была старше всех нас. Но па работи старшенство брала я. Я назначаю: кому вперед пойдем убираться. В первый дом -Тани, Моти, Наташи. К себе я иду убираться самая последния, чтоба не было на нас обиды от товарищей.

Вот работа закипела, кто траву рвет, кто рубит, кто мишает и раздает парасятам мешену, все делалас очень быстро, чтоба успеть все поделать во всех домах. Если остается в нас время, сбегаим в речку покупаться, поплавать, каналы поделать в песке. Когда бежим к речки, ище на ходу все снимим рубашку или платице и мчимся, как вихрь. Очень хорошо, что обдает нас ветер на ходу: то очен теплой падует, то напрахладнии. Какая мая удавольствия было, что пятками себе доставали ударять в задницу. Поетому и сначала раздивалис: в рубашки ни так слышно и видно, обо что ударяишь. Купалис тоже очень дружно: малинькия дети около берега в мокром песочке сидят, их обдает волной. Постарше плавают, ныряют, щелык делают, бурдят воду до пены. Я с падругай Мотей очен любила плавать на выгонки, кто каво обгонит, и сколько раз проплывем через речку не отдахавши. Речку нашу назавали Вихра, в нашей деревни она была ширины метров 20, а можит и поширше.

Ну, выкупалис. Нужно нести обедать в поля: матерям, отцам, братьям, сестрам. А были такия, что детей не было в них. Ну и этим захватиш кусок хлеба и бутылку квасу. Вернемся домой - готовимся к вечиру, к уборки за скатиной. А выпадет времечко - попрыгаем в саломи, когда воз саломы привезин во двор и обёрнут блиска крыши. Эта нам была радость и большое удовольствия прыгать с крыши прямо в салому. Да ище как разденимся: сначала снимим рубашки. А рубашки были одинаковы - что у девочик, что у мальчиков, ис грубаго холста самодельнова. Ище нарошно шыли нам рубашки погрубей, чтоба меньше рвали. Снявши рубашки, мы литали голинькия с крыши прямо в салому. И мы себя представляли как ангилы гасподния, а как напрыгаимся, обдерем всю кожу на спине и на пузе, на баках - охоту сгоним прыгат. А тело соднит - мочи нет. Тут еще рубашка грубая дереть тела - хоть караул кричи! На ночь снимиш рубашку, а то не уснеш в рубашки.

То время мальчики до 7-8 лет ни насили штаники: и понятия не имели. А рубашку подлиньше сошьют - и хорошо!

Ложились спать часто одне дети, старших не дожидались: отец и мать позна приходили домой с панской работы. Иногда даже не заходя домой, а прямо идут в ноч работать на свою палоску к луне или свету звезд. Васпользуются светом и жадно работают: жнут, косют почти до самого утра. Несмотря что день полной и жаркий, работали без отдоха в помещика. Наутра приходит мать вперед за отца, берется печку тапить. Остальную работу всю нам доделовать придётся. Не успеит мать стапить печку, как по деревни едит управляющий пана и заказаваит обратно на работу. А работали маи родители и соседи у пана за пазбище: что скотина ходила па панским лугам и кустарникам и негодным лугам ко скосу. За это работали почти безвыходно на панском дворе. Если имет кристьянин лошидь, жеребенка, корову, подтелка, три овцы - две десятины должин обработать, на зиму вспахать на своей лошеди. Придёт весна -три раза пабороновать и засеить пад картошку, навоз вывизть. Засеить, конечно, пансками семинами. Патом - пропалоть от сырнеков. Приходит синакос - нужно скосить, высушить и свезть на болшей двор, где складавалось сена под крышу. Сена законьчилась - начинаится возка навоза. В Петровский пост возют. Навоз клали очень густым слоим. Запаховать было очень тежело - плугами и на своих лошедях. Так же начинаится жатва: нужно жать, поставить, а потом свёс в сарай - и обмалатить, и в закром всыпат зерна. Омбары были почти полкиломитра и палны насыпаны зерна. Нарабатавалос это зерно все чужим гарбом.

В нашего помещика была два имении на тысячи десятин: одно была имения в Белорусии и вторая - в нас, в Смаленьщини. Между этага имения была наша земля надельная 7 деревен. Вокруг этаго имения был панский лес. Однем словом, в какой бок не ступи - везде на панскую землю. За карову, овцу, курицу - и все отрабатавать приходится. Примерно в нас было 35 домов деревня, а земли было только 170 десятин са всей невдобией (То есть - неудобными землями, негодными для обработки.). А к этаму ище хлеба не хватало в кристьян, приходилос занимать в помещика или в еврея. А детвора даже не понимали, что есть частини (Честное - гостинец, принос, подарок (ВлДаль).) - булачка или баранка. Конфетки были - леденцы, а самая была ида хлеб. Но хлеб был невеинай, с мекиной. Это назавался палавай. А хлёбова была - крупеня с ячменных круп. Если постояла - то вода, крупа и только. Не солют - и было харошо. А в месаед - то немножко паложут мясца, или кружку молока вальют в суп. А чугун варили большей, чуть ли не ведро. Пачему так мало клали приправы - или не было, или не умели сготовить - этава я не могла знать.

А постов было много в году: перед Филиповской пост шесь недель, это Рождествеинский, потом 7 недель перед Пасхай. Потом - Петровский пост. Етот бываит неравной: когда 5 недель, когда - 3 недели. Он относится к Рождесьтвенскому месаеду. Еще малинкай Спасовский - 2 недели перед праздником Приображения, 6 августа. Боже спаси, если ребенку дадуть молочка трехлетниму: эта нильзя была, седи и кушай крупеню. А малако сливали в катку и квасили на творог, и посли пасхи хлибали ето кислое молоко. Называлас она зимавуха. В нашей месности на рынок не продавали: никто не покупал, панятия не имели прадавать малака. И впрочем, и коровы тогда давали доинка 4-5 литра в сутки. Кармили только саломой, а сена корове не полагалось, потому что его не было.

Тепер мой возраст вже подашёл, я начинаю работать, мне вже исполнилось 7 лет, восьмой. Мать начинает меня учить прясть на веритене, и мне как-то скоро шла работа на руки. Я выучалас быстро на веритене и на самапрядки: вертет ногой самопрядку, и скусть мычку с гребня. Не слюнять, мокро намачивать нитку, чтоба не лохматая была нитка, а блистящия была нитка. И я в одну зиму научилас харашо прясь. Я вже начила ходит в супрядки к Аришки, одинокой малодушки. С падругами Тани и Моти я вже на выгонки пряла, и пели песни. Канечно, я знала лучше всех песни, самаго малаго возраста у меня был талант на песни. Запевала я эту песню: «Преди, мая пряха, преди, раскурьвяка. Ой, лелюшки, лели - при-пев. А пряла б я, пряла, на меня лень напала. Меня в гости звали к саседу в беседу. И нашего соседа висила беседа. А кто у нас холост, холост - нежинатый, белый кудрюватый? А Ваничка холасть, холасть, - нежинатый белай кудрюватый. Он едит жениться, под ним конь бадрится. Кнутиком намашить - под ним коник пляшит».

С песней быстрей пряла вот эта самая Аришка. Она жила без мужа, только с мальчиком трехлетним. Звали его Герасим, а её прозвали соломенная вдова. Мы ходили к ней в супрядки. И мы Аришки были нужны в памогу: когда она пойдёт за водой, за дравами, Герасима не с ким оставить - он оставался с нами. Аришка готовила лучину к вечиру: светит, при лучине хараше была прясть, очень была тепло. Мы сарафаны снимим и в однех рубашках так и предем. Только очень была дымно, и горький дым выедал глаза до слез. Но другого выхода не было, кроме лучины: кирасину не на что было купить. Муж Аришки то время был молодой просто красавец: среднего роста, глаза черные, брови пышные, волос тоже черной, а лице была белая, розовае, как кровь с малоком. Эта мы его такого запомнили, когда он приезжал в гости. Он нам расказавал про Москву, какая Москва хорошая и как в ней хорошо жить, что там гарят фанари и лампы, а у нас горить лучина. Но больше всево расказавал про Дальгамилово, где он жил и работал на заводе. Жил он с другой женой или с любовницей, а жена его Аришка жила без мужа, поэтому ее и прозвали в деревни саломиная вдова. Аришка была маленького росточка, лице было пухленькое: ни росту, ни красоты в ней не было. Только умела много песен петь и пела про свое горе, какое она переживала. Вот и я нескольким песенкам научилась от нее. Вот ее песня: «Хорошо тому на свете жить, у кого нет заботушки, а во мне-то, в молодешенке, есть работушка - заботушка. Вот и первая заботушка - чужая дальняя сторонушка, вторая та заботушка несогласная семеюшка, а третья заботушка - мой миленькой горькая пьяница. В кабачёк идет - ругается, с кабачка идет - валяется. Заставляет молодешеньку да за пьяницей ухаживать. Ах, и мне, младе, не хочется коло пьянова ворочится. Мои рученьки беленькие, на руках кольца ясненькие».

В Петровский пост возят всегда навоз у помещика. Урывками рано утром возят дома, возов 5, 4 свезут на свою полоску. Вдруг приезжает пригонятый панский и приказывает: собирайся навоз возить. Все дома бросают и едут на панский двор навоз возить. Все разом семь деревень на дворни народу и телег с лошадьми запреженных - не повернется. Вот и меня в этот день взяли за погоньщика лошадей водить с навозом. Мне было семь лет, восьмой. Я один раз свела лошадь в поля. Туда я вила в руках - и с пустой телегой тоже вила в руках. Садится на телегу грязную и вправлять возжами - я еще этого не умела, за какую возжу тянуть вправо или влево, чтобы не зацепиться. Нацеплялись почти за каждаю телегу, меня ругали мальчишки и даже кнутом замахивались на меня - зачем я за их телеги цепляюсь.

Я надумала убежать домой еще до обеда и бежала по всей дворне. А у пана такие были злые собаки, и много их было. Они никого не пропускали чужого - абязательно разарвут, а меня они как-то пропустили, ни один не залаил и не вкусил - только обступили меня, руки лижут, морду тоже лижут, за пазухой нюхают. Я им взяла - отдала свой обед - кусок хлеба и крошку селедки. Они меня даже и за дворню проводили. Я их называла Полкан, Шарик, Дружек. Они готовы со мной итти до самого моего дома, но их окликнули работницы помещика: они думали, что они меня оборвут. Работницы стригли овец, овцы большие, хвосты в них длинные. Работницы были одеты в самотканых юбках, юбки клетками: черная клетка и красная клетка. Прибежала я домой. Мать спросила, почему я пришла, и кто меня отпустил, и знает ли сестра Дуня, с которой я уехала навоз возить? Я ответила, что я никому не сказала, ушла потому, что мне не понравилось на панском дворе. Правда, мать меня ничем не наказала, еще отпустила купаться в речку.

Эта мое было самое любимое дело - купаться в речке, плавать, навсячески перевертываться, навзнич и ничком, и плавать всякими манерами. И забыла, что сделала сестре большое беспокойство. А сестра у всех деревенцев переспросила, беспокоится: одно, что лошадь некому водить, второе, что девчонки нет, раздумывай по-разному, где делась. А я дома преспокойно купаюсь, рада до смерти, что мать дома, я освобождена от домашних работ.

Вот пришёл обед, прибегает сестра Дуня с панского двора, вся запыхавшаяся, разволнованная, спрашивает у матери: дома я? А мать говорит: она давно дома. Я иду с речки такая жизнерадостная, весёлая. Но радость и веселье мне обошлось горькими слезами. Сестра Дуня была очень обозлена на меня, она столько мне всыпала кулачков в горб, что я и по сие время помню те кулачки. Назавтра тоже поехали туда же, только меня уже не пустили одну, а я была под надзором других, а учиться надо на помещика работать.

В то лето меня стали приучать бороновать самой. Это сестра Дуня. Она ведет пару лошадей впереди за поводья, а меня посадит верхом на лошадь, я еду вслед. Ну, лошадь идет, куда ей удобно, а ни туда, куда надо. Тут мне еще бахлавка папала до слез, только тем хорошо, что все печали быстро проходили. В один конец еду - плачу, в другой конец поверну - уже песни пою во весь дух, вот эту песню: «Вы подуйте ветры, ис чистого поля, из густого жита. Вы несите, ветры, моему батьки вести. А что в нас с милым и совету нету, и любви мало». Песня так поется, а я пела ее сестре, а что у нас с Дуней и совету нету, и любови мало. Дуня сперва разозлится, а потом и рассмеется. И говорит: вот черт, а не девка - хоть до смерти убей, а она все свое творит из озорства.

Потом поехали пахать на паньщину: отец мне запрег лшадь и взял с собой. Запрег легонький плужек деревянный и посмирней лошадь, а себе взял железный плуг и лошадь быструю. Приехали подымать зимовую пашню, клеверщина, поднимали дерин. Вот поехали в борозду: отец впереди, а я назади. Еле достаю ручки к плугу: как дерин попадет под плуг, так плуг выскочит из земли, а я в сторону отвалюсь. Пока встану, лошадь далеко отойдет по пустой борозде. Пока я догоню, а отец уже повернется и навстречу едет. Так я была последняя, а то стала первая. Уже отец едет вслед и закрывает все мои агрехи. Но отец меня никогда не ругал и не бил, какую бы я беду не сотворила - он мне только выговор даст и внушение, и всё. Вот и тут. Я напорчу борозду, а он закроет. И то был рад,что я так ему помогаю и приучаюсь работать.

Когда подъезжает пан или приказчик, тогда я очень боялась. Пан не так еще кричал и намирялся плеткой, как приказчик: как замахнет плеткой над моей головой! Но ударить, правда, ни одного раза не ударил, только пугал.

Подошёл обед. Отец отпрег лошадей и пустил на лужок, около лесу. Пообедали. На обед у нас был квас и хлеб, мать мне сварила яйцо. Квасу у нас был большой жбан, чтоб хватило пить и есть. Отец лег отдохнуть, а мне говорит, чтобы я пасла коней. Я согласилась пасти лошадей: лошади щиплют траву, а я занялась караулить птичек. Нашла много гнездышек с яичками, с птенчиками. Лес был очень страшный, темный. Там даже дальше в лесу водились волки, лисицы, вот я боялась вглубь заходить. Но все же зашла в одно болотце, там водились чайки - вот меня приманили своим пищаньем, все пищали, качикали: кичик, кувык. Я подстерегла, где чайка села на небольшой купенки и тут же спряталась. Я подкралась близенько к ней. Чайка, конечно, вылитела из гнездышка. В гнездышке было положено четыре яичка - темнозеленые, черные крапинки на яичках, крупные, мысики острые. У других птичек намного крупней чайкины яички. Обрадовалась, что нашла яички: я стала на коленочки, руки заложила назад и близенько нагнулась к гнездышку, чтобы хорошо рассмотреть, только не трогать руками. Мой отец мне говорил, что брать яички птички нельзя, потому что птичка откинится от своего гнездышка и будет еще трудиться, а птичке будет трудно. Он указал на меня: как трудно тебе пахать, да еще забери у тебя все в доме, каково будет тебе? Вот также и птичку обижать нельзя. Я налюбовалась на чайкины яички, а лошади взашли на панскую землю. Хорошо, что никто не видал, а то мне да мало не было, а пришлось бы отцу отрабатывать. Но все обошлось хорошо, я свое путешествие выполнила и лошадей накормила панской зеленью или ржей. Отец отдохнул, запрягли и поехали после обеда пахать.

Ну, лето проходит, настает осень, надо уже в школу начинать ходить. Вот я пошла со своими подружками - с Таней, с Нюрой, с мальчишками. А Мотю отец не пустил в школу. Сколько она пролила слез, что не пошла в школу. У Моти много братишек и сестрёнка была, но все были поменьше за Мотей, а Моте приходилось помогать матери по хозяйству, и нужно было прясть. Мотин отец жил очень бедно, семья была большая - 10 душ, и все малыши. А земли было у нас только по три десятины. Во всех крестьян земля была вся у помещика. Вот нужда да бедность не допускали до учебы. Так и Мотин отец. Мы пошли учится. Учимся, конечно, не все равны, а поразному. Мне наука шла тоже легко, я учила все на 5-ки. Даже Божий закон учила на пятерку, который и был самый страшный для учеников. Приходили на уроки священник и благочинный.Бывало, тебя всего перетрясет, пока пройдет этот урок божева закона. Но с первого класса еще спрашивали меньше, как со старших классов, и за науку меня учительница Марья Алексеевна любила, не наказывала, не ставила на колени, также в угол, без обеда не оставляла. Все было хорошо.

Вот загорелся сарай на панском дворе, после обеда. Мы только выбежали на перемену и смотрим, что горит. Я возьми, сорганизовала всех учеников, что мы успели сбегать за перемену на пожар. А бежать было с версту. Мы вернемся с пожара, и все будет благополучно - так мы думали. Но так не вышло, нам не прошло. Вернувшись назад, учительница всех по одному переспросила, кто был первый зачинщик или первый побежал на пожар. Многие указали на меня и еще на двух девочек. Нас учительница в угол поставила на колени и гречишки насыпала нам под коленки, чтобы слышно было, на чем стоим за этот поступок. Чтобы помнили подольше, не заслуживали второй раз. Вот такое было нам наказание - это лично было со мной. Слезы сыплются, и зло берет на учительницу, а больше зло берет на тех, кто первый сказал на нас. Все бегали - отвечали только трое. Ну, думаем, хорошо, подладим момент, и мы им всыплем, хотя снежками. Не пришлось в этот раз отомстить, обошлось все мирно, но коленки саднили целую неделю, были все в синих пятнушках от гречихи. Больно было, нельзя приняться за коленки. Особенно когда читали молитву и становились на колени, то нам было хоть плачь, больно становиться на колени класть поклон. Но перетерпели, стало заживать помаленько.

Прошёл месяц, а может и больше. Все же мы с подружкой (подружка была по классу мне) отомстили одному мальчишке.Это был мальчик нашего приходского священника, он учился в третьем классе, всякие кляузы передавал учительнице на всех учеников. И ему была вера, как будто он все говорил правду. Ну, его все ученики не любили, даже ненавидели. Вот я и подружка моя Дуся - мы были назначены дежурные по классу. А этот мальчишка (звали его Женька) имел волю заходить прежде учебы в класс. И ему не говори никто, что он заходит в класс: насорит там по всему классу, а учительница тогда ругает дежурных. Этот Женька, бывало, голову высунет во дверь и дразнится повсячески со всеми учениками. Отомщали ему только на улице, снежками. Но это для его отомщения мало. Ему надо как следует отомстить. Я на подружку Дусю и говорю: давай ему отомстим за все и за всех. Дуся говорит: как отомстим? А вот как - я сказала. - Ты посильней меня. Как он воткнёт голову в дверь, так ты хватай ручку двери и что есть силы держи покрепше, а я буду держать внутри класса его и буду спрашивать с него клятву, чтобы он дал слово, что никому не скажет и больше не будет ни на кого наводить кляузы. Вот так и сделали: я зашла в класс, а подружка стояла начеку и ждала момента. Недолго пришлось ждать. Он как птичка попал к нам в дверь, мы его так зажали крепко. Он сперва ругался, грозил нам, потом стал рваться, что у него есть силы. А мы держим покрепче, еще сильней его зажали. Потом стал плакать. Но, как говорится, что город слезам не верит. А мы все тесним. Потом стал просить и давать честное слово, что никому не скажет про это, как и кто его тискал в дверях. И на остальных учеников не будет наводить кляузы.

Вот выпустили, он как с цепи сорвался и побежал как сумасшедший по классу. А мы, когда душили его, у нас был азарт и удовольствие, что наша берет и наша победа над врагом. Как выпустили его нам стало боязно, даже мороз пробежал по телу. Тут мы вспомнили про наказания с гречихой. Ну, ладно, что будет, так будет, уж не вернешь. Ждем выхода учительницы, а страх берет больше. Вышла учительница преподавать уроки. А мальчишка этот сидел на первой парте к столу, очень был виден учительнице, а у него появился сине-красный круг на шее, на ушах и часть щеки захватило, сколько было захвачено дверью. Учительница стала спрашивать: «Где ты так налетел, и кто тебе так обезобразил?». Он отвечает: сам ударился об дверь. Вот когда нам полегчало, а то весь язык посекли во рту, все ждали себе наказания. Но прошло хорошо. Мальчишку мы этого, видимо, перевоспитали, даже стали друзьями мы с ним.

Так и закончился мой первый год учения.

Еще я очень любила весенний праздник. Он бывает постом Великим, Благовещение - 25 марта. Вот мать напечет пирожков с капустой, с грибами - весну гукать, а мы, девчонки, приготовим места себе возле бани на пеньковом костре (как мнут пеньку, груды большие навалют костры (Костра - жёсткая кора растений, годных для пряжи льна. (Вл.Даль). Другая версия - отходы при отработке льна.) ). Мы с них прыгаем, катаемся и гукаим весну на этих кучах. Раньше был у нас такой обычай, даже взрослые с пирогами ходили, где на бревнах садятся. Но нас, детвору, взрослые не принимали. Но нам было очень удобно: мы расстилаем платок, чей попадет, садимся вокруг на платок, кладем пироги, разламываем пополам, кого изберем разламывать, и начинаем петь песни. Но в песнях запевала я первая: «Благослови, мати, весну загукати, зиму провожати, зиму у возочку, весну у челночку, лето у корети, бог благословит».

Вторая песня: «Вир вир, колодезь, вир вир, глубокий, чево в тебе, колодезь, да воды нетути? Нету поры - так и нету воды. Князь, князь Ваничка - да жены нетути. Heту поры - нету и жены, придёт пора - будет жена».

Третья песня:

«На дороге шерых, шерых, на улице гомон, гомон, братец сестру стратить хочет. Ни трать меня, брат, в буден день, а страть меня, брат, в воскресенье. Положь меня, брат, посередь дороги. Девочки идут - веночки вьют, меня девку вспоминут». Четвертая песня: «Возле лесу, лесу темного лежит тело, тело белое, тело белое молодецкое. Никто к тому теличку не подступится. Подступились да три ласточки: первая села в буйной голове, вторая села против сердечка, третья села в белых ногах. Что в буйной голове — это мать его, что против сердечка - то сестрица его, что в белых ногах — то жена его. Где мать плакала - там река течет, где сестра плакала там колодезь стоит, где жена плакала - там роса стоит: солнце выблеснет —роса высохнет». Мы сидим почти до самого вечера, поем так, что все в книгу не напишешь. Но еще споем: «Четыре месика над нашим селом, над Деденками, стояли. Светили месика четыре: первый месячек - молодой Ванюшка, второй месячек - молодой Васичка, третий месячек - молодой Гришичка, четвертый месячек - молодой Мишечка». На поле так же и девушкам поется. Последняя песня: «Петушек, кукареку, петушек, кукареку. Завалился дубок через реку. Вот таматька переход переходит, Ванюшенька Манюшеньку переводит. Ты стой, моя Манюшенъка, не шатайся, за правую рученьку ты хватайся».

Вот пропели Петушка и все врассыпную по домам. Но еще крошки все поедим, которые оставались на платке. Забежим к взрослым: они еще сидят на бревных и поют песни, тоже гукают весну.

Дождались лета. Тут начались такие же хозяйственные работы, как были раньше, только я себя чувствовала посильней других быть организатором. За мной ребятишки бегали толпой. Хотя я была даже помоложе некоторых, а брала большинство я. В деревне у нас было много садов, почти в каждом доме был маленький садик, яблонь 7 или 5, на большую силу десять. У моего отца был тоже садик, 8 яблонь, три куста смородины чёрной, один куст красной смородины, пять кустов крыжовника, и две маленьких грядки клубники, и две колоды пчел. Яблони были все хорошие сорта: Сахарная, Аркад, Каранавочка, Баровинка, Белый налив, Коричневка, Апорт, Антоновка просто наливалась медом, когда хорошо созреет. Мой отец не любил, чтобы мы лазили по чужим огородам или садам: он любил все свое иметь. А трудов он не жалел трудиться. И брал меня все в сад помогать ему на садовой работе: вот пчел подчищать, клубнику полоть, смородину обгородить, упарочки к яблоням поднес - это я ему во всем деле помогала. Налазить пчел я не боялась, и у меня не пухло тела от пчел, а только белый волдырёк вскочит, где укусит пчела.

Вот один раз был такой случай: отец собирался лазить пчел, все приготовил - начёвки, ножик, думар и простую головешку, сита, которое одевают на лицо. Только ждал меня, а я почему-то забавилась в избе. Садик наш был около самой дороги на улице, с улицы все в нем видно как на ладони. Вот я бегу в садик, и рядом идет старуха за водой по улице. Она такая была переговорка, все переговорит, где чего увидит. И на нее все старые люди жаловались, что у нее плохой глаз, она многих сглазила. Вот и на меня говорит: что бежишь, как птичка летишь, а вон отец ходит по саду, небось, пчел будет подрезать и все. Она пошла своей дорогой, а я подбежала к отцу, одела сито себе на лицо, отцу рукава завязала. Отец мне завязал рукава, чтобы пчелы не залезли в рукав. Открыл отец улей, не успел первый сот отрезать меду, как все пчелы вылетели прямо роем на меня, что никогда до этого не случалось. Бывало, дымком подкурим, думарем, сдунем где пчелки мешают, чтобы их не затопить в меду, полазеют по рукам и не кусают. А то как сели на меня кучей и режут, и кусают. Я билась, билась, дымом никак не отгоню. Я села на землю, они все мне сели на голову и на спину. Мне мочи нет терпеть, я встала и побежала что есть силы к себе на гумно, и прямо в падвал вскочила. А там было темно. Вот маленько отстали от меня пчелы. А по телу у меня слышу расходится ихний яд. У меня тело сделалось грубое, как дубовое, а опухоли нет. И на сердце стало лихо, лихо: я не могу уже встать, завалилась и лежу. Вдруг за мной прибежали три сестрёнки, отец. Сестрёнки были две постарше меня, одна помладше. Меня взяли, вытащили с авина и принесли меня домой. Стали растирать меня стальным бруском холодным. А мне все делается хуже и хуже, еле дождалась утра, все думали, что я умру. Нет, не умерла, стало легче и все прошло. А пчелы так и остались не подрезанные до второго раза. И я уже разбиралась, где трутень, где матка, где рабочая пчелка - я все это знала.

Вот у меня были три сестрёнки, но те никуда не лазили, по чужим огородам. А я какая-то была выродок-лазейка, мне страсть как хотелось сорвать что-либо в чужом огороде или в саду. Через пять домов от нашего дома жил старик, звали его Тихон безбородый. У него были счетом две яблони: одна - Лисовушка, вторая - Мидуничка. Очень мелкие яблочки на них росли, но вкусные, кисло-сладенькие и споркие: когда насыплешь в карман или за пазуху, можно многих угостить своих товарищей, для угощения они были выгодны. Вот мы собирались впятером. Я была первая: влезли все на яблоньку, на Медуничку. Я выше всех, на самую макушку. Нащипали полные запазухи и стали слезать. Четверо слезли и убежали, а меня так и застал дед Тихон - яблоки не отобрал, а взял меня за руку и привел меня к отцу. Отец как раз был дома. Я, конечно, боялась отца, но меньше боялась, как учительницы. Дед Тихон начал говорить моему отцу выговор: Иван Кузьмич, как тебе не стыдно пускать девчонку по огородам, у вас получше яблоки, а за моими палявкими лазит. Тут я стояла, как перед уголовным судом, так перед ними. Правда, отец меня отодрал крепко за ухо, погрозился пальцем, и приказал больше не лазить никогда по чужим огородам. Я дала честное слово, что не буду лазить, а с дедом Тихоном мой отец расплатился: в два раза больше отдал своих яблоков, крупных и сладких. Но сестра Дуня на меня так напала, как полагается: столько мне наложила кулачиков в горб, в бока, сколько можно понести, не больше.

Как прошла неделя - меня обратно поймали в меду. Дуня, сестрёнка, таки следила за мной. Мама поставила мед в лазадке в чулане, накрыла тарелочкой. У нас замыкать привычки не было, везде было без замка. Я залезла и давай ковырять двумя пальцами, прямо в рот к себе. И получалось у меня лучше, как ложкой. Дуня побежала, сказала матери и батьке: вот кто у нас мед ковыряет, посмотрите, всё Грушка делает. А мать говорит: что кто ковыряет? Но отец не увязывался в это дело, а мать поругала и все. А мне, поверьте, так хотелось что-либо да какие проказни сделать.

После Успения в большой мясоед была свадьба в соседней деревне. Все старые и малые ушли на свадьбу, а я вышла тоже из хаты, зашла к подружке Моти. Мотя тоже была одна дома. Отец и мать ушли на свадьбу, а Моти оставили маленького братишку качать в люльке. А без Моти я тоже не пошла на свадьбу: стали обдумывать, куда пробраться в огород или в сад. Малыша закачали и пошли в огород к Мотиному соседу. Нарвали бобов, гороху, забрали маку: головки большие были в маку, просто по кулаку. Снесли к Моте, еще залезли к деду Егору в сад. У деда Егора была молоденькая яблоночка: он все хвалился, что на яблоньке фунтовые яблоки растут. Вот мы до нее и добрались, сорвали все, сколько было на яблоньке. Яблок правда - крупных, красных, как краской вымазанных - было 20 яблок. Все сорвали и принесли также к Моте: весь доход домой мне нельзя было носить, я боялась сестрёнки Дуни и дала честное слово отцу, что не буду лазить по чужим огородам. Вот бобы поели, горох тоже съели, мак сперва вытрясли в чашку, сделали смаковочки, ложечку и давай делить прямо в рот: ложку мне, ложку Моте. Пока люди пришли со свадьбы, мы уже все поделили и все следы скрыли. Это нам удалось сделать безответно. А яблоки спрятали в солому на гумне у Моти. Ходили на гумно, чтобы никто не заметил, и брали по одному яблоку на гумне, не выходя их съедим; так все прошло спокойно.

Пришла осень, нужно итти в школу. Меня мать посылает, а отец не желает, чтобы я шла в школу, говорит: «Девочке все равно не в пользу школа, надо прясть, по хозяйству матери помогать и отцу». Как у нас не было братьев, то заменяли мы, девчонки, всю мужицкую работу и женскую. Но все же я походила на второй год в школу 2 месяца. И снял меня отец с ученья. Ему горько было - надо возить дрова из лесу, к каменьщику, к заводу ( у нашего помещика был винокуренный завод в имении - Крапивна, Монастыршинский район, смоленская область). На этот завод не справлялись мужики подвозить дрова, возили от третьего воза - один воз себе, два воза пану. Возят всю зиму дрова, а в марте спирт отвозят на станцию Пачинок или Смоленск. Бочки на сорок ведер: у кого ношадь крепкая, на одной везет, а у кого плохая - на двух лошадях везут. Когда пришёл мой отец снимать меня с ученья, я испугалась и спряталась за учительницу. Думала, найду спасенье, но не нашла. Как отговаривала учительница отца: «Иван Кузьмич, прошу тебя: лучше наймите какого старика, а девчонку не снимай с учебы, не губите ее, дайте ей дорогу. Девчонка очень способная для учения». Даже учительница заплакала, а я - как река льюся слезами. Но ничего не помогли наши слезы. Панская власть и работа переборола мою учебу. Я проклинала: будь она проклята трижды навсегда эта крепостная власть помещиков!

Поехала возить дрова: отец едет впереди, я позади еду. Выехали из лесу, подъезжаем к заводу, вот я думаю: это - мой злодей. У меня закралась такая мысль проклятия, чтобы он провалился этот завод на скрозь землю, чтобы он сгорел. В мыслях думаю: как бы я хорошо и радостно смотрела на этот завод, если б он начал гореть. Думаю, что я бы помогла тому человеку, кто его поджёг бы, чтоб его совсем разрушить - вот мне так хотелось отомстить этому заводу. За свою учебу я всю вину положила на завод и на отца: если б не было завода, не нужно дрова возить, я училась бы. Это я все так передумала.

Прошла зима, кончилась возка дров, начинаются весенние и летние тяжёлые работы. Я была очень послушна на всякие работы: уж выучилась пахать, бароновать, возы топтать, училась косить и жать. Как бы я не устала, как бы я не замучилась, а песня меня не покидала, я все пела эту песню:

«Горушка крутая, долюшка моя худая»; я сравниваю себя с худой долею, что я не учусь, «никто горюшку не сробит, никто горю не поможет, смоет горюшку водица, поможет горюшку сестрица». Я думала: как может помогать горюшку сестрица? Наоборот, меня только сестрица Дуня бьет, и пела дальше: «Сестрица моя, родная моя, долюшка худая. Отдали замуж далеко, все за пьяницу, за вора. Пьет пьяница всю неделю, а я горюшка горюю. Пьет пьяница и другую, а я - горюшка горького». Но пока я еще была подросток, я не понимала, что это есть судьба. И я не понимала, что это есть горе. Меня только не покидала мысль, как бы избавиться от помещика и от его работы. Я только питала зло и мщение ко всему панскому имуществу. Но я была бессильна, ничего не могла сделать на этот вопрос. Вот я пела песню «Долю бедняка»: «А ты, доля, моя доля, доля бедняка, тяжела ты, без отрады, тяжела, горька. Не твоя ли, бедняк, жинка ходит босиком. Не твои ли, бедняк, дети просят под окном? Не твою ли, бедняк, хату ветер пошатнул, с крыши ветхую солому не раздул, размел?» В этой песне я задумывалась, как, правда, тяжела жизнь бедняка: когда он женится и не может прокормить своих детей и жену обуть. Почему-то мне это было самое страшное впечатление, хотя я сама все время у отца ходила босиком, ботинки не понимали носить. Хотя и были ботинки одне на всех в семье, одевали только, кто пойдёт в церковь. Дорогой идет босиком, а когда подойдет к церкви, тогда садится, об тряпку или траву вытрет ноги и одете ботинки. Только постоять в церкви в ботинках - домой идет тоже босиком, а ботинки несет в узелке. Так на семью насколько хватит ботинок? Конечно, на весь век.

С весеннего Николы, девятого мая по старому стилю, я начинала водить на ночлег коней. Перед Николой, бывало, мужики, подростки и старики ведут коней на ночлег: берут с собой сало, яички, водку, хлеб, сковороду и делают всю ночь маевку. Это начиналась первая ночь ночлега. А потом, до глубокой осени, водят на ночлег, ночуют в лесу. Когда хорошие ночи, теплые, лунные, тогда хорошо, не страшно: раскинешься как на мягкой постели, так на куринки. А когда дождь, гроза, тогда так и не отходим от стариков. Крайнему никому не хотелось ложиться, то ложились в кружок, головы были вместе, а ноги - врозь. Только тогда не было крайнего и не было страшно - вот так нас спасал дед Егор и дед Захар. А еще часто бывал переполох - волки, не давая покоя, резали маленьких жеребяток. Сторож дает нам тревогу, чтобы помог отогнать волков. Волков у нас было очень много. Днем мы их не боялись, и они днем меньше ходят, а больше спят. А ночью им самая взятка, особенно под утро. Ночью палим большие костры и набираем головешек, и вдогонку за волками бросаем головешки. И до самого утра приходится так воевать с хищниками. А как выгоняют пастухи скотину напаранки (Напаранки - рано утром.), тогда волки от нас убегают - в стаде там скорей подхватит овечку или поросёнка. И так часто приходилось встречать такие ночи. Почти все были на ночлеге мальчики, старики, только я была одна девчёнка, и каждую ночь наподряд водила на ночлег и сторожила сама. Только с кем-либо вдвоем, одной мне не справиться с лошадьми. Отец у нас не выходил и с работы, все на панском дворе плотничал, даже выходного дня не давал ему пан. Поэтому меня некому было подменить: постарше сестры не хотели ночевать, а младшая сестрёнка мала была, ее все жалели, она была очень смирненькая, никакой беды не делала. А я замещала везде, и мне было всюду хорошо и весело. Когда станет страшно, я тогда начинала петь песни: «Ты мальчишка молоденькой, полушубочек коротенький. Отчего ты не женишься, на кого ты надеешься? Я надеюсь на денюшки, а женюсь я на девушке». А у нас был мальчик, он постарше меня на два года. Он носил все такой коротенький полушубочек, его и звали «Полушубочек» или «Блин»: фамилия была Блинов.

Старики и взрослые все любили меня за песни и за мою ухватку. Дед Захар и дед Егор часто брали меня на подначку: дед Егор говорит, что не выполнит, а дед Захар говорит, что выполнит нашу задачу. Вот они заложутся по пяти копеек за нас, кто из нас выиграет, а кто проиграет: наперегонки ехать на конях, коней поить в пруде. На две партии нас разделят, садимся на коня и галопом, что есть сил, едем: кто вперед туда и оттуда приедет к дедам. А они смотрят, смеются над нами в покат. У меня была лошадка маленькая, звали ее Канарейка. Масть была карей, ножки тоненькие, на нее было садиться хорошо: враз прыг - и на Канарейке. Только поводом жиманешь - он как птица растянется, еще станет ниже и в галоп так летит, его никто не догонит. Очень бегала шибко. Еще был у одного парнишки рысачек, он вторым приезжал. А я всегда первой и всегда мой пятачок был выигран. А у моего двоюродного братишки - звали его Алексей - была лошадь большая, бурая кобылица, звали ее Ардынка. Он всегда перед всеми хвалился, что лучше нет в деревне его кобылицы. А бегать она не могла. Стоит вся мокрая Ардынка, когда он едет на ней бегом. Он уже смаргает, смаргает ее и бьет плеткой, а она возьмет, да шагом пойдет, а его зло берет, что мы уже все приехали и коней попутали, а он еще едет на своей Ардынке хорошей. Пока спутает, он подходит к нам, а его уже навсячески разыгрывают - все мы и деды. Он сделается весь бледный от зла, глаза выкатит белые и кидается драться ко всем, но больше всех ко мне: зачем я выигрывала пяточки от деда Захара. Еще мне давал яблоки за песни: он очень любил слушать мой голос, когда я пою. Алексея дед Захар часто ругал из-за меня: ты что, говорит, вылупил глаза на нее, как котавы яики. Ана же не при чем, у ней маленький конек Канарейка ее выигрывает. А у тебя зато большая кобылица. Вот как взялись его дразнить «Лупа - котавы яики», ему спасу нигде не было. Тогда перестал драться. После этой драки я села на пенек и запела: «Ваничка , Ваничка, я с тобой не парочка. Ты велик - я маленька, ты мужик - я барынька». А вторую запела: «Темна ночка да не видная, негде младешеньки ночку ночевати. Пущу коня на долинушку, а сам лягу на дрелинушку. Откуда бывше красная дсвчёнка, будит меня, парня молодого: проснись, парень, парень, парень, паренечек. Возьмут твоего коня вороного, убьют тебя, парня молодого. Верно меня, девченочка, любишь, что ты меня ранешенько будишь». На ночлеге часто пела разом соловьем. Пела: «Ясный месяц плывет над рекою и скрывает в ночной тишине», потом «Зарю»: «Ты заря, моя заря, зоринька. Высоко заря ли, высоко заря занимается. То куда мой милый собирается? Аль в ход или в поход, аль в дороженьку. Собираюся я к царю белому - служить службу верную».

Потом еще начала петь «Полушубочек коротенький». Этому мальчишке эта песня к лицу шла. И вот целый день как пчела гудела песни всякие.

Вот когда началась жатва. В самую жатву я ходила жать с матерью и сестрой Дуней на панские поля. Рожь была очень густая, большая, никак не вытянешь солому, не взмахнёшь горсть. Как мать и сестра взмахивали горсти, у меня так не получалось. Я отрежу несколько соломин, а потом кладу серп на плечо. Отступаю от пустати (Пустать, постать - поле, пашня,нива, обработанные поля(Вл. Даль)) и тяну эту горсть. Напутаю второю горсть - мне самой нельзя подойти к этому месту. Я захожу во второе место, в свежие, и там так наделаю. Но мою путаницу выжинала мать. А сестра Дуня только ругала - не столько помогаю, сколько мешаю. А жара, солнце жжёт - мочи нет, пот заливает всё лицо, в глаза попадает. Глаза содниют от пота, поясница болит, как будто кто в ней шевелится, голова тоже болит. Лягу на снопы, посмотрю, какая густая рожь: на петку и снопы толстые - не подымешь одного снопа. Жать трудно, а снопы носить еще труднее было. Мать только по два снопа подымала, а я волочком волоку - и по сторонам оглянусь, не едет ли управляющий - тогда даст нагоняй, а то и плеткой потресёт над головой. А я плетки очень боялась. Замучилась совсем, не могу таскать снопы. Сажусь на снопы и пою песню:

«А все люди двору идут, а я молода горюша. А я млада горюша - итти двора боюся, я своего нелюбого проклятого свекра». На песни я была мастерица: где бы какую не услыхала, она будет тут же моя. А мать и сестрёнка все подгоняют меня скорее носить снопы: «Один, два принесёшь - все нам легче будет, а то ночь захватит». И не раз захватывала ночь, что снопы приходилось носить впотьмах. А мне еще нужно на ночлег коней вести. Все снопы поставили, мать побежала что есть мочи домой -убираться со скотиной, а мы осталь ожидать соседей. Вечером поздно стало прохладно: пахнет с поля жнивом, стрекочит перепёлка и драч, а я им подпеваю перепёлкой: «Вот ведет, вот ведет, пуньки нет, негде жить» (Пунька - сарай). Потом запела:

«Закатилося жаркое солнце за темненький лес. А чтоб нашему пригонятому язычек облез. А уже наши белы ноженьки пристоялися, а уже наши белы рученьки приломалися». Дождались большую толпу соседей, идем: кто доедает обеднишний хлеба кусок, кто стонет - руки болят, у кого поясница болит. А у меня все болезни дневные прошли, мне легко, хорошо стало. Я бегу, подпригиваю. Вспомнила деда Захара, рассказ, что он нам рассказывал про перепелку и драча. Говорю: рассказать вам деда Захара рассказ? Некоторые говорят: «Расскажи». А Дуня наша меня осекает, говорит: «Вольному воля, а шёльному поля, так и тебе: что нечего да трепать языком. Ты не можешь молча пройти, как днем, то совсем омелела, а теперь отжилась в холодок!» Но я Дуню не послушалась, начала рассказывать про перепелку и драча. Вот драч обманул перепелку, драч обещал перепелке привести корову и не привел. А перепелка все ждала: «Вот идет, вот ведет, пуньки нет, не идет». У ней не было пуньки, а драч и не думал вести перепелке корову. Бабы все засмеялись около меня, сказали: «Вот шишек, а не девка». А еще рассказал дед Захар про птицу: как кожух пел. Весной поют: «Скидывай кожух, надевай балахон». А асин поет: «Скидывай балахон, одевай кожух». А ласточка пела: «Мужики в поля, а бабы за яишенку». Иволга пела: «Полечу в ригу, там буду жить». Жаворонок пел - уверх летит: «К богу полечу!», вниз спускается: «Кий уронил». Соловей поет: «Сидар сала пек, пек - глыть». А витвитен пел: «Сижу на дереве, вижу, вижу». Мы спрашиваем: «А кого он видит?» Дед Захар ответил: «Чтобы гнездушки не разоряли». Вот я эти рассказы все запомнила, пришла домой, повечерила и повела коней на ночлег. Уже было совсем темно, мне было страшно, как встретят меня волки. А от страха я запела песню: «Кто не верит моему горю, тот проклятый человек. А кто поверит моему горю, тот потужит обо мне. Тот потужит, погорюет об несчастной сироте. А высоко сокол летает, выше, выше очей. Далеко милой въезжает - в дальний город Петербург. Я своего дружка просила хоть немножко обождать. Нельзя году ожидати, нельзя часу часовать. Я тогда тебя забуду, как закроются глаза. Как закроют мои глаза белым чистым полотном. Как засыплют мои глаза сырым желтеньким песком. Зарастет моя могила вся травой да муравой».

Тут я подъезжала уже к лесу, начала аукаться. На мой голос многие голоса откликнулись, у меня уже весь страх прошёл. У ночлежников горел большой костер, ребята курили и старики. Я спутала коней, подхожу к костру. Все весёлые, жизнерадостные, как будто я им привезла всю радость. Я подошла поближе, сбросила свой знис тяжелый и сама стала закуривать. А куриво у нас было приспособлено. Трубка была сделана из ольхи. Отрежим палочку олшишка толстого, положим в жар, она распарится. Зарежим зарезочку, сколько надо на трубочку. Когда она распарится, повернем туда, откуда она легко выкручится. Потом почистим поглубже, чтоб побольше листа влезло. Так же и чубук выкручивали. И получалась великолепная трубочка. Вот и я вынула трубку из кармана, отломила ольховую ветку с листом и начала сушить над костром. Высушила, положила в трубку. Туда положила уголёк и потянула дым к себе. Дыму было очень много, выпускали дым изо рта горький, язык щиплет. От этого удовольствия сплюнешь раза два и берешься выкатывать из костра картошку печёную. Закусим этот дым, который напоганил во рту. А от товарищей нельзя было отставать, хотя и не мое дело.

Когда пришла зима, часто я закладывалась с дедом Захаром на пять копеек, кто кого вперед обгонит, когда шли в сарай за сеном коням. У нас были рядом сараи и рядом избы; несмотря на то, что дед Захар был хромой, но бегал быстро, даже меня несколько раз обгонял. Мне жалко было проигрывать пять копеек, но приходилось отдавать: у матери просить с трудом эти пять копеек. А дед Захар смеется и радуется: ему смешно, а мне неприятно, что дедово брало. Дед Захар был кум моему отцу и матери. Жили они в соседстве дружно. У деда Захара был побольше сад нашего и пчел было 6 колод.

Дед Захар умер. Дружить и бегать на выгонки мне стало не с кем. Я уже стала подрастать, но разуму еще было мало, больше было шалостей и баловства. Стала кататься с горки на саночках на маразянки. Горка была у самого нашего двора, все было видно и слышно из окна. Как же тут усидишь дома? Выбегаешь в чем попало, зипун или шубенка, что попадет - схватишь, на голову накинешь на ходу, наденешь. А то на горке оденешь, и тут смешаешься в толпе, друг друга подталкиваешь кто плачет, кому губу рассекли, кому ногу ушибли, кому рукав у шубы оторвали, или в зипуне полу оторвали. Очень крутили на маразянках (Морозянки - особые ледяные приспособления для катания с гор: в таз наливали воду, замораживали, а потом, подогрев таз на огне, вынимали готовую "морозянку"). За ногу как вертенёт, кто посильней, так едем вниз, и все вертится как винтом. А если выпадешь с маразянки, тут на тебя налетят десятки ребятишек. А горка полита водой, лед чистый, гладкий. Вот где одежёнка - только держись. Я домой приходила всегда - или рукав оторван, или пола оторвана. Но я старалась домой притти попозже, чтобы никто не заметил. А завтра сама пришью на ненадолго - обратно оторвётся. На горке я пела маслинские песни: «Но проходят развеселые наши деньки, наступают слезовые для нас времена. Слышу и раздосаду дома не скажу. Я ни батюшке, ни матушке своей родной. А скажу, скажу подружке своей, своей потайной: ты подружечка- сестрица, жизнь-радость моя! Со всего света напасти пали на меня, рассердился друг Ванюша-дружок на меня. Он и ходит по широкому своему двору. Укладаёт белые руки, рученьки в карман. Вынимает из кармана золотые ключи. Отмыкает, отворяет новую конюшню. Он братаит, он седлает ворона коня. Он садится на вороного своего коня. Он съезжает со широкого своего двора: «Прощай, Саша, прощай душа, жизнь-радость моя! Когда будешь, друг, жениться, вспомни про меня. А не будешь, друг, жениться, забудь про меня».

Вторую: «Занемог мой миленький, занемог, не говорит. Разволновались: Что болит? Заболела у милого голова. Как пойду я в болота балуну, прикладу я милому голову...»

Мы много пели маслинских песен, но все я описывать не буду.

На третий год как я убегала с панского двора, я уже умела запрягать лошадь и выпрягать, отворачивать во все стороны могла вожжами. Поехали также толакой возить навоз все деревни. Некуда даже повернуться, до руганья ругаются погонщики, чтобы не остаться последним. А последнего всегда звали «телепай»: «А телепа-телепень, неси гавны за плетень», -тогда все будут дразнить. Этого я очень не хотела заслуживать прозвище. Я всегда почти была не самая передняя, а вторая от переднего. Первому было хуже, потому что лошадь первого надо правильно править, а то заедет куда с дороги. А второму было хорошо: моя лошадь шла вслед, мне было легко. На обед отпрягали все наложенные воза навоза, отпрягали лошадей, каждая деревня по-отдельности. Так и люди обедали по-отдельности. Потом старейшие ложатся отдыхать, молодые вместе приходят - разговаривают, кому охота - борются, возятся. А мы всё детвора сидим, в озере купаемся, покамест скомандует управляющий запрягать. Тогда летишь из озера как пуля, чтобы не опоздать: а то останется телепай, если не успеешь запречь лошадь. А Дуня, сестрёнка, и ее подружка Аниска затеяли возню с одним парнем с чужой деревни, им хотелось его взборить, а он не поддавался им и повалил их обеих на траву, да и тискает, лежит поперёк их, как бревно, и больше тискает к земле. А мне самая горячая работа - надо побыстрей запречь лошадь, чтобы, не остаться «телепай». Хомут я одела - лошадка была низенькая, та самая Канарейка, на которой всех обгоняла, а супоню я не могла стиснуть в хомуте: очень была тугая. Я раз крикнула: «Дуня, иди помоги!», второй раз крикнула - тоже не слышет, они никак не справятся с этим парнем. Меня взяло зло, я схватила ременную плётку, которой погоняла свою лошадь, подбежала к ним, да как ему три раза по спине стеганула плёткой - и сама что есть у меня силы побежала к лошади. Тут подбежала, затиснула супонь, и у меня все было в порядке: вожжи были уже завожжаны, чересседельник был подвязан. А парень тот вскочил, как мячик, кверху - и не знает, куда ему бежать: ему было больно, а плакать совестно, и не знает, кто его так стеганул до большого синяка. Но немного прошло, он узнал, что я его стегану так крепко. Грозил меня побить, но ему не удалось мне отомстить: одна я нигде не оставалась, а с товарищами он не отважился ко мне подойти, у меня были дружные товарищи. Так износил три плётки от меня и больше никогда не приходил к нашим девчатам бороться, а смеялась над ним долго вся деревня дворьня, указывали на меня: «Эй, Ванька, вон твоя крестная, как она тебя ловко окрестила» - а смеются просто до упаду над ним и надо мной. Он только искоса посмотрит на меня, что-то ругательное вполголоса шепчет. Я все ждала от него подарка, поэтому не расставалась с своей плёткой, она мне была как оружие в руках: а ну, он бросится на меня, та пильну ему прямо по морде, чтобы не видел, куда я убегу. Меня многие звали «Ухарь купец» за мою бойкость, и я, возимши навоз, пела эту песню. Еду на грязной телеге, с телеги течет навозная жижа, я распеваю: «Ехал с ярмарки ухарь купец, ухарь купец, удалой молодец. Заехал в деревню коней напоить, своей гульбою народ удивить. Всех старых и малых он поит вином: пей, пропивай, пропьём, наживём! В одной же избушке светится ночник, спит под лавкой старик. В красной рубашке, и синих штанах, вышел на улицу весел и пьян. К стыдливой девчёнке купец пристаёт - целует, милует, за ручку берет. Девчёнки же мать растаранна была, с такими словами к купцу подошла: «Стой купец, стой купец, стой, не балуй, дочку мою не позорь, не целуй». Вторую пела «Варяга». Третью пела «Трансваль, Трансвалъ, страна моя, горишь ты вся в огне. Под деревцем развесистом задумчив бар сидел: «Что задумался детина, о чем горюешь седина?» - «Горюю по родине, и жаль мне край родной».

А мстительные мысли у меня так и заложились в голове. Все когда я проезжаю мимо завода этого, я его считаю как своего злодея, что через дрова меня снял отец с ученья. Мне так думалось - не было бы завода, то я училась бы в школе. Вот я все подслушивала, как, бывало, старики говорят, про живое серебро или иртуть, что иртуть может просверлить любую плотину, если бросишь там, где она запружуна. Тут я этот разговор запомнила и взялась обдумывать, как это дело выполнить. Никому не сказать, только одной делать это дело - и всему крышка. Было время, что я не хотела ехать на панский двор, убегала. А теперь пришло время и настроение: с радостью ехала на панский двор работать и отомстить заводу. Возле завода было озеро десятин пять в обширности. Плотина была запружена высоко - полтора саженя. По другую сторону ниже плотины стояла мельница панская. Напротив у мельницы закрывались четыре заставни: когда мелю, две заставни открывались, а когда большой напор воды, тогда все четыре открывались. К плотине был большой напор воды. Вот я в обеденный перерыв забегала на плотину и рассматривала, где лучше бросить иртуть, где тоньше плотина. Товарищи спрашивают: «Зачем бегала на плотину?» Я отвечу, что смотрела - там часто были поставлены пастановни на рыбу. Я рассмотрела, где можно бросить иртуть. Теперь только одно - как утащить у матери вот эту иртуть. А у матери была в пузырьке грам сто, а может больше. Я взяла его осторожно, покрепше заткнула пробочку, что бы не выбежела, а то она правда как живая бегает по пузырьку. Назавтра в обеденный отдых все также выпрягли лошадей. Кто купаться, кто возятся, а я пошла на преступление. Бежим втроем с товарищами - те бегут запросто, а у меня всю душу перетресает. Вида не оказываю против товарищей, а в руке был приготовлен пузырек, а тот кнут... пальцем заткнула. Товарищи побежали вперед, а я иду позади. Поравнялась с последнею заставнею, там была немножко отмыта водой плотина: я туда и высапала и пузырек опустила. Немножечко отстала - и тут же живо нагнала товарищей. Мне как-то полегчало на душе на эту минуту. Но все равно страх сшибал до безумия внутри: а ну узнают - отца и мать сошлют в Сибирь через меня. Я себя так не жалела, как жалела отца и мать. Назавтра мы не поехали возить навоз - наша деревня. А соседние возили, но не навоз, а землю на плотину, запруживали промоину и набрали очень много рыбы: в озере много было рыбы, пан никому не давал ловить рыбу, ловили украдкой ночью. Но это были смельчаки ребята, а то не всяк пойдёт. Наши деревенские услыхали, что промыло озеро, молодые мужики, ребята, в том числе мой отец, взяли мешки, сумки, сетки и пошли за рыбой вечерком. Я в душе радуюсь, даже пять раз перекрестилась. Мне стало легко на душе, но не совсем легко: покамест найдут виновника. К утру отец пришёл весь мокрый, грязный, но рыбы принёс с пуд. Отец очень любил ловить рыбу и стал рассказывать, что озеро все сбежало досуха, только течет ручей, что несколько речушек впадало в озеро. А заставня все свернула и угнала в большую реку Вехру. Колеса водяные тоже свернула, а промоина большая возле заставни. Вот я себе думаю: хорошо так как раз, где я высыпала иртуть. Вот где была радость в моей душе и сердце я чуть ли в себе сдержала - мне хотелось смеяться, даже прыгать с радости. Если бы кто внимательно посмотрел на меня, то сразу бы узнал и заметил мою радость на моем лице. Отец еще все рассказывал, даже ахал: «Ах, как здорово промыла, теперь не скоро они эту дыру запрудят, - говорит. — Если хочешь, что заводу не наберут воды, завод станет». Я думаю: слава богу, что завод станет. Но, конечно, завод не встал. А говорит отец, что двух поймали: ловили рыбу ночью, их и заподозрили, из деревни слободы Якова и Гаврика, молодые ребята. Пожалуй, им придётся ответить или отработать. Так и сбылось: становой пристав присудил им отработать (они были плотники), сделать телятник и баню задаром, и на харчи ничего пан не давал. Мой отец вместе с этими ребятами плотничал, а я носила своему отцу обедать. Почти каждый день они вместе обедали и разговаривали, что они напрасно отвечают за кого-то. Мне этот разговор жалко было слушать в присутствии их, но я не могла ничем им помочь.

Когда нашу деревню назначили возить землю, я тоже поехала с сестрой Дуней. Ехавши, я много думала. Мысли бурей проносились в голове. Когда подъехала к этому месту, я увидела этот водяной погром: заставни не было, колесо водяное было скривлено. Как еще мельница удержалась, что ее не опрокинуло? Вода с ручья журчит в эту глубокую промоину. Сколько ж было торжества в моей юной душе! Я не могла не описать и некому высказать, что сделала я одна такой вред панскому озеру. В мыслях держала, чтобы еще достать такой иртути. А места я теперь узнала. Но сколько не засыпали эту дырку землей, ее все промывало. Возимше землю, я пела песню: «В некрута взяли Ваньку. Взяли, рученьки связали. Взяли, посадили, кудерьки обрили. На кого мы, братцы, тяжко работаем? Аль на вора-плута, аль на душегуба?». Еще пела: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья. Заплачут мать и мои еестры, заплачут брат и мой отец. Еще заплачет дорогая, с которой три года гулял. Вести к венцу ее сбирался, любить до гроба обещал». Я из-за песен носила много прозвищ - и ухарем купцом. Но я не серчала на прозвища, относилась равнодушно. А мать мне пророчила, что я буду несчастная в своей судьбе: что день, вечер, утро - я все пою. Но о судьбе я тогда еще не понимала, что это за судьба. Мне было от роду четырнадцать лет, я была рослая, высокая, тоненькая. По росту мне давали больше лет, в подёнщину я ходила картошку подбирать к пану, мне платили так, как взрослой. Пан платил подросткам по росту - маленького роста - платит 15 копеек, выше ростом - платит 20 копеек. Вот мои подружки всегда со мной ругались за мой рост. Пока и картошку кончим подбирать, на подёнщине зарабатывали за месяц 5 руб., 7 руб. И считали - большие деньги: мать зато купит ситцу на сарафан. По 10 копеек был аршин ситцу. И за 15 копеек платок подвязной голову повязывать. А остальные деньги в хозяйство шли. Сарафан одевали только по праздникам, а буден день носили все самотканое - юбка, кофта, фартук. На ногах лапти, белые портянки и шерстяные черные, оборы - длинные такие тесёмочки. Их тоже ткали сами скрозь маленькие досточки: в досточке четыре дырочки и четыре досточки, в эти дырочки втягивали нитки и ткали такую тесёмочку, называли их оборы. Буден день обматывали ноги веревочками из пеньки, а в праздник обували лапти с черными оборами.

Часть 2

Уже к 14-ти годам я умела хорошо косить, с отцом косила в плече. Отец очень был доволен, что он не один косит, а вдвоем со мною, поскольку у нас не было мальчиков. Старшие сестры почему-то не умели косить. Тут отец был доволен, что наша полоска не отставала от соседей, несмотря на то, что все соседи были ребята-подростки. На второе лето, когда я выучилась косить, я пошла косить в мирщину. Мирщиной называлось, когда вся деревня косит на паньщине. Мужики все вместе, и меня отец посылал вместе с ними косить, приручил меня к моему двоюродному брату Демьяну. Он был хороший косец, умел хорошо насаживать косы и отбивать, и точить. А я точить не умела еще свою косу. «Демьян Васильевич, - мужики говорят, - веди перед». Он всегда вел перед, второй шла я, вслед за мной шли 35, подростки. Мужики занимали сразу полдесятины, а может и больше вширь тянулись: как гуси летят на юг. Конечно, мне не сказать что было легко, мне было даже тяжело. Но ухватка и бодрость не покидали силы. Как остановится Демьян косы точить себе и мне, так я двадцать потов вытру рукавом своей кофточки.

Только выругалась я, что больше двух покосов не идут без отдыха - садятся закурить: кто сказки рассказывает, я немножко дальше сяду от мужиков, пою:

«Ходил Ванька по базару, он искал себе товару. Не нашёл Ванька товару по своему нраву. Нашёл Ванька востру косу для своего сенокоса. Косит Ванька чужие травы, а своя сохнет, вянет. Любит Ванька чужих женок, а своя тужит, плачет. Своя жена тужит, плачет, Ванюшу ругает: «А ты клялся, мой Ванюша, что век не покинешь. А теперь, мой Ванюша, меня покидаешь. За другими, мой Ванюша, да ты пагоняеш. Выйду, выйду за ворота, все мохи да болоты. Выйду, выйду за другие, все луга зеленые»».

На втором отдыхе я пела отрывок из «Коробочки»: «Хорошо было детинушке сыпать ласковы слова, а трудненько Катеринушке парня ждать до Покрова. Как поедет да засватает на чужой на стороне, а у девки сердце падает: ты женись, женись на мне. Не дворянка, не купчиха, и нравом хороша. Буду я невеста тихая, работящая жена. Выйду, выйду степь широкая, я там до ночьки прокошу. Своему мужу, мужу верному я в работе докажу».

Демьян встает, а некоторые мужики, которые любят слушать мои песенки: «Эй, ты куда встал, еще соловей свою песенку не допел». Встали все, пошли опять, как гуси, растянулись по лугу. Но не одной мне было тяжело, были мне товарищи: парень, приехавший из Питера, звали его Сенька Блинов. Он косить совсем не умел, а только учился - ему даже было совестно, у него не было ловкости, а сила была: он как махнет, так загонит косу мысом в землю. Потом выдергивает косу, спешит, чтобы товарищи не догнали. Да еще подсмеивают, что, Сенька, это не в Питере по тротуару ходить под ручку с девчёнкой: та идет, только сапожками чикает, а эта мысом в землю лезит. А ему, этому Сеньке, очень хотелось, чтобы впереди меня ходить или тут же вслед за мной. Но ему это не удавалось впереди: я сама над ним смеялась, что - уходи, Сенька, а то пятки отрежу! А вслед за мной шёл, никого не пропускал, паренек одной фамилии с Сенькой, тот, которому я пела «полушубочик коротенький». Когда кончили работу, пошли домой. Я шла позади и напевала: «Маруся отравилась, в больницу повезли»; потом пела: «Любила Маруся друга своего, она не любила больше никого». Еще пела: «Сухой бы я корочкой питалась, холодну воду я пила, с тобой бы я, милый, наслаждалась и тем довольна я была».

Две песни «Стенька Разин». Начала петь тюремную «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно». Еще тюремная - «Голова ты моя удалая, долго буду тебя я носить. А тюрьма ты моя роковая, долго буду с тобою я жить. Для чего я на свете родился, для чего родила меня мать? Для того я на свете родился, чтоб тюремную жизнь испытать. Сколько лет я сижу за решёткой и не вижу неволи конца. Знать, умру на тюремной постели, похоронят меня кое-как. И родные меня не помянут, не поппачит по мне родимая мать. Только буйные ветры завоют, загрохочет гроза посильней».

Из нашей деревни один дяденька отбывал в Сибири 12 лет на каторге. По отбытии пришёл на родину и очень любил тюремные песни. И всегда он слушал и следил, как я пела. В другой раз даже слезы скатятся из глаз. Он нам часто рассказывал про Сибирь, про непроходимую тайгу, что там очень много богатства, много всяких зверей, золото, там все есть в тайге.

Часть 3

Хорошо помню, как началась война в 14-м году, Первая Германская. Тогда пошёл на Россию Вильгельм, стали мобилизовать всех мужиков. Много было слез по отцам, по братьям, по мужьям. В деревне стало пусто. Только в нашу деревню заходило много солдат, а кто они были - дезертиры или партизаны, я этого не знала. Наш дом был крайний от большого леса. Через Смоленский большак проходил овраг, глубокий, заросший кустарником, выходил прямо к нашему дому. Вот к нам, бывало, то в лес или из леса спрашивают дорогу, и поесть часто просили. Но мать у нас была не скупая, она кормила с последнего куска, а то и ей даст хлебушка и сала. Часто приходилось мне «зайцам» дорогу указывать: немного проведу по оврагу и рукой укажу в ту сторону, куда им нужно итти, а сама что есть у меня духу бегу дамой. Я очень боялась волков. По этому оврагу часто ходили волки к нам в деревню, воровали со двора овечек и поросят. А собак часто таскали: подроется под заваленку, сделает дырку, как ему пролезть под стену - у кого крепкая стена, а у кого разваленная - туда не полезет: или он боится, что его стена задавит. Мы даже удивлялись волчьему ремеслу. Один раз мы были очевидцами его ремесла: мы ведем на ночлег с Максимкой - что такое? Лошади зафыркали, уши натапырили, готовы в галоп бежать. Смотрим, а он из деревни прет, прет поросёнка, у него на спине был поросёнок. Немножко свернул с дороги, нас обогнал, он спешил к себе на ужин.

Часть 4

Мне исполнилось 15 лет, пошёл шестнадцатый год. Работа мне не страшна была вся крестьянская, я была приучена с малых лет ко всяким работам - пахать, бороновать, возы топтать и класть, косить, жать. Я подружкам завидовала не раз, что у них братишки эту работу делали. А у нас нет братишек, нам приходилось, девчонкам, везде заменять мужицкие работы. А подружки всю весну сидели в холодке, вышивали, вязали кружева, от солнца прятались, чтобы было лицо беленькое. Когда пойдём на первую горку на ярмарку, у них все наряды были приготовлены не спеша: пошит сарафан, вышита русская рубашка. А мне опять забота, у меня нет приготовленного ни сарафана, ни вышитой рубашки, и лицо все обветренное загаром: даже нос весь облупился, как ракушка. Думаю: кто на меня посмотрит, на такую облупашу. Хотя бы помылась мылом. Лицо не любит мыла, еще хуже от мыла сделается красными пятнами. Но я подладилась направлять свое лицо: умывалась сладкой сывороткой и теплым молоком, после - чистой водой, и лицо делалось свежее, от загара - бронзового цвета. Но все же я не хуже своих подруг выходила на ярмарок. Я не поспала три-четыре ночи - у меня пошит был сарафан, вышита вгладь русская рубашка - очень нежный узорчик. У подружек были вышиты в крест, а моя рубашка была вышита вгладь - теперь у меня немножко сердце успокоилось, я тоже буду не хуже своих подружек выглядеть на народе. Лицо у меня чистое, от загара - бронзового цвета, глаза темно-голубые, нос умеренный, щеки обрезанные. Когда нет загара на лице - лицо белое, свежее, румянец на щеках. Веснушек не было. По тому времени я была не хороша и не плоха. Но чужим людям я многим нравилась, даже указывали пример некоторые старики мною. Вот Кузьма Макаров старик говорит на свою дочку Наташу: «Вон как бы ты была у меня такая дочка, как у Ивана Кузьмича или у Пелагии Дмитриевны дочка, вон она как вихрь везде и на работе, и на песни, за ней все общество гонится. А ты у меня - сидишь, как кукла, всю весну под яблонькой и путно себя не образишь. На тебе и сарафан сидит как на чучале. Хотя бы поучилась, как Агрипина себе шьет сарафаны: смотри, на ней как на игрушке одет сарафан, любо посмотреть на нее чужому человеку». Но, конечно, зависело тут от сарафана и от фигуры. У меня была красивая фигура, а у многих фигуры не бывает: хотя на нее чего хочешь надень, она все будет сидеть мешком.

Вот начали собираться на ярмарку. Подружки намазюкаются, пудрятся, некоторые даже накрашивали себе щеки, губы. Я умылась чистой холодной водой, обрызгалась духами (я очень любила духи, а пудру и краску я ненавидела; пудра и краска очень съедают цвет лица). Мои подружки: Таня только душилась, а Мотя пудрилась. Мотя недурна была на лицо, а Таня была очень белобрыса. А Наташа - та пудрилась, и красила, и душилась. Наташа серчала на меня и на своего отца, что он ее укорял неразумной. Она нагаваривала на меня все нехорошее, на себя она не оглядывалась. Она была хуже всех нас, девчат, и очень язычок был слаб, и везде все она первая знала. Когда оделись, я вышла в своей новой русской рубашке вышитой вгладь. Всем девчатам моя вышивка понравилась, так и теребят мой рукав, разглядывают, дивятся: черт, когда успела вышить? Меньше всех любовалась Наташа - она имела нивзглядность ко мне. Один раз взяла, намылила густо свои руки мылом - да прямо мне по лицу и провела, чтобы мое лицо испортилось, сделалось красными пятнами. Я все тихо переносила, не ругалась с ней.