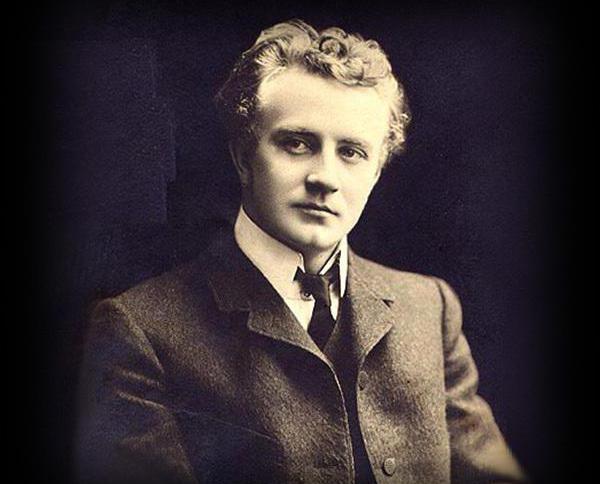

- Качалов Василий Иванович Дата рождения: 11 февраля 1875 года Дата смерти: 30 сентября 1948 года

Биография Василия Ивановича Качалова

Популярность Василия Ивановича Качалова была безграничной. Гулять с ним по Москве было просто невозможно его узнавали решительно все, вплоть до уличных мальчишек.

Актер Н. Александров рассказывал «Идем мы с Василием Ивановичем по улице, собачка навстречу — увидела Качалова, замерла, подбежала, протянула лапу и говорит «Здравствуй, Вася!»

Поклонницы постоянно толпились у дверей его квартиры, телефон актера был строго засекречен, и все-таки номер приходилось менять по два раза в год. Одна из горничных Качалова продавала поклонницам поношенные носки Василия Ивановича по 10 рублей за носок, по 25 рублей за пару. Носовые платки уходили по 15-20 рублей, а окурки – по рублю за штуку. Ученицы Качалова бегали стайкой в гардероб целовать подкладку пальто Василия Ивановича...

Василий Иванович Качалов (настоящая фамилия Шверубович) родился 30 января (11 февраля) 1875 года в городе Вильно, в семье священника.

Впервые побывав в театре, десятилетним ребенком, Качалов уже не расставался с мечтой о нем. Гимназист Василий Качалов знал наизусть целые роли и даже целые пьесы — «Ревизор», «Лес», «Горе от ума», декламировал монологи и сцены из «Гамлета» и «Отелло», «Уриэля Акосты». Впервые он появился на любительской сцене, будучи учеником 6 класса гимназии в роли Хлестакова. Случайная встреча со знаменитым провинциальным актером Б.Н. Орленевым решила его судьбу окончательно — он твердо решил, что будет артистом.

В 17 лет Качалов уезжает в Петербург и поступает в Петербургский университет на юридический факультет. Но вторым университетом становится для него Александринский театр, на сцене которого в те годы играли самые знаменитые актеры своего времени Варламов, Давыдов, Савина, Ленский, Мамонтов-Дальский, Комиссаржевская. Будучи студентом, Качалов принимал участие в любительских спектаклях. Успех на студенческой сцене ему принесла роль Несчастливцева в пьесе «Лес» А.Н. Островского. Совмещая актерскую деятельность с занятиями в университете, Качалов в Петербурге уже играл в целом ряде театров. Так он целый сезон играл с труппой Александринского театра в летнем театре на станции Мартышкино. С 1896 года Качалов работает в профессиональной труппе театра Литературно-художественного общества в Стрельне. В 1897 году он уезжает в Казань, в труппу известного антрепренера Бородая.

За два с половиной года Качалов сыграл в Казани огромное количество ролей. Слава о нем дошла до Москвы. Станилавский и Немирович-Данченко послали Качалову предложение поступить в труппу Московского Художественного театра. Качалов согласился.

Однако Москва его встретила не слишком-то приветливо. Станиславский и Немирович-Данченко «для проверки» Качалова устроили нечто вроде закрытого дебюта. Качалов решил сыграть две роли в пьесе «Смерть Иоанна Грозного», обе эти роли он с огромным успехом исполнял в провинции. И тут подтвердилось, что Художественный театр и провинциальный театр говорят на разных языках.

Расстроенный Станиславский горестно сказал тогда Качалову «Вы — чужой, чужой! Может быть, года через два-три вы освоитесь с нами, поймете нас, примете то, что у нас. Но сейчас — вы чужой!»

Тут проявилась истинная любовь Качалова к искусству. «Чужой», «лишний», без ролей в Художественном театре — он не только не ушел, но наоборот, всей душой загорелся желанием понять новизну Художественного театра.

В театре тогда репетировали «Снегурочку». Качалов постоянно сидел на репетициях, прилежно смотрел, слушал, учился. Однажды Станиславский сказал ему «У меня ничего не выходит из Берендея, и ни у кого роль не идет. Попробуйте и вы».

Уже после первой репетиции Станиславский подбежал к Качалову радостный, растроганный и стал восклицать «Он наш! Наш! Это чудо какое-то!»

С того дня Качалов стал «своим», близким и полнокровным членом коллектива. А «среброкудрому старцу» Берендею было в то время всего 25 лет.

Первое выступление перед московским зрителем и успех его навсегда решили судьбу Качалова. Вся последующая жизнь актера была отдана МХАТу, он служил ему до последних дней своей жизни.

Рецензии на игру юного актера были восторженными. Горький писал Чехову «Великолепен царь Берендей — Качалов, молодой парень, обладающий редкостным голосом по красоте и гибкости».

А исполнение Качаловым роли Барона в пьесе «На дне» просто потрясло Горького. О игре Качалова он тогда сказал «Это гораздо больше, чем я написал». Роль Барона Качалов играл на сцене в течение 45 лет.

Первые годы работы Качалова в Художественном театре неразрывно связаны с творчеством Чехова. Вершинин и Тузенбах в «Трех сестрах», Петя Трофимов в «Вишневом саде» внесли в исполнение Качалова уверенность в грядущие победы на сцене.

Как-то на одной из репетиций к Качалову подошел А.П. Чехов и спросил

— Сколько вам лет..

— Двадцать шесть.

— Слишком мало, жалко, что вам сейчас не сорок шесть. Но от этого недостатка вы еще исправитесь, — и прибавил, ласково улыбаясь глазами. — А какой вы еще будете большой актер! Очень, очень большой! И какое счастье, что вам не сорок шесть...

Одно время московская квартира Качалова была конспиративным адресом для связи редакции газеты «Искра» с московскими «искровцами». Туда доставлялись письма Ленина. Неоднократно у Качалова скрывался от полиции Н.Э. Бауман, о котором Качалов впоследствии говорил «Это был лучший человек из всех, с кем я близко встречался за всю мою жизнь...»

В своих воспоминаниях Качалов писал «Еще Н.Э. Бауман жил у меня в московской квартире, конспиративно, скрываясь от охранки. Виделся с ним накануне его убийства. Уходя, сказал «Увидимся и если не завтра или послезавтра, то, во всяком случае, при совсем других обстоятельствах, совсем других, — подчеркнул очень «совсем», — при гораздо лучших обстоятельствах». Я запомнил эту его фразу потом, потому что записал ее в свой дневник».

Актриса Художественного театра О.И. Пыжова вспоминает о Качалове «Накануне каждой премьеры Качалов чувствовал себя так, будто его ждет страшный провал. И когда в предпремьерные дни я приходила к Качаловым, было такое впечатление, что в доме кто-то умер или тяжело болен. Что такое «муки творчества», я совершенно конкретно поняла именно у него в дома... Уже за месяц до премьеры в доме Качаловых все было охвачено предчувствием неизбежного краха, Василия Ивановича нельзя было успокоить — он ни на что не жаловался, но молчал, его нельзя было ничем развлечь, потому что он начинал просто плохо слышать, он как бы отсутствовал. В один из таких тяжких дней, когда видеть его страдания стало для меня невыносимым, я сказала ему

— Вася, ну что уж ты так мучаешься!

Он тихо ответил

— Сомневаюсь — актер ли я...

Тут я не выдержала и без всякого сочувствия сказала, что это, на мой взгляд, просто кокетство, понять такого нельзя. И тогда, в упор смотря на меня, как на врага, совсем не по-качаловски, жестко он проговорил

— Да, ты не поняла. И я жалею, что сказал это тебе».

Всем была известна деликатность Качалова. Когда в Художественном театре молодежь показывала свои спектакли, после окончания исполнители обступали корифеев театра, выпытывая их мнение. Качалов, как всегда, был чрезвычайно благодушен.

— По-моему, вы очень хорошо играете. Мягко так, тонко, — говорил он кому-то из исполнителей.

— А я, Василий Иванович

— По-моему, и вы хорошо.

— А я

— И вы... тонко... так... И вот вы очень хорошо играете!

— Но я сегодня не играл, Василий Иванович!

— Все равно... по-моему, очень хорошо.

О.И. Пыжова вспоминает «Мне случалось видеть Качалова мрачным, подавленным, даже растерянным, но никогда не знала его обиженным. Он не то чтобы скрывал свою обиду, он не позволял, не допускал ее к себе, и я до сих пор не знаю от чего это — от гордости или от мудрости..

Как-то Качалов говорил мне, что считает личные обиды неизбежными в любом театре, что природа театра уже заведомо обрекает актеров на страдания, что одно без другого не существует. И когда с ним, как нам казалось, поступали несправедливо, он всегда говорил что-нибудь вроде «Ах, оставь, пожалуйста! Что в этом такого...»

Днем, когда обычно в театрах идут репетиции, пришел Качалов. Он вошел какой-то странный, сел напротив, молчал и даже из любезности не спросил о здоровье. Я знала, что он репетирует Вершинина в «Трех сестрах», и задала вполне естественный вопрос о том, как идут репетиции. Он очень спокойно ответил, что репетиций у него никаких нет, потому что он больше не репетирует Вершинина, Немирович-Данченко его снял. Я, конечно, по-актерски горячо возмутилась и поступком Владимира Ивановича и терпением Качалова и настаивала, что надо пойти потребовать, поговорить. Он был немногословен, сказал только, что никуда не пойдет, а о Немировиче сказал «Ему виднее». В этом «ему виднее» я не услышала никакой иронии, никакого намека на противоположный смысл, не было и обиды.

Я поняла, что Качалов действительно продолжает верить Немировичу, а то, что у него отняли роль, не обидело его, он готов объяснить это своей несостоятельностью артиста... Я чувствовала, что Качалов хочет рассказать мне обо всем случившемся подробнее, выговориться, но он не позволил себе даже этого. Вероятно, считал невозможным говорить о том, что могло бы выглядеть скандальной историей, сенсацией. Помолчал, посидел и ушел, так и не поддавшись искушению поговорить о том, что его так печалило. Никогда, ни раньше, ни позже, я не видела проявления такого неоспоримого доверия к руководителю театра, такой веры в его порядочность, в то, что его решение продиктовано лишь высшими интересами — интересами искусства».

История жизни Василия Ивановича Качалова

Качалов был актером совершенно без амплуа. Он с одинаковым успехом играл и Пимена в «Борисе Годунове» (1907), и Глумова в «На всякого мудреца довольно простоты» (1910), и Каренина в «Живом трупе» (1911), и Чацкого (1906 и 1914).

Однако всю жизнь, в том числе и в последние годы, у знаменитого актера был почти непреодолимый страх перед сценой. Этот страх наваливался на него, как тяжелая болезнь. Редко Качалов мог сыграть премьеру свободно и легко, во всю силу своего великого таланта. Увы, но он не был хозяином своему вдохновению.

О.И. Пыжова вспоминает «Публика часто встречала Качалова овацией. Но сам он до странности совершенно не привыкал к проявлениям восторга, восхищения и, приезжая домой, сообщал новость «Сегодня меня хорошо встретили». Это странно было слышать Качалов — и не привык к успеху.

И эту стойкость перед искусом славы никак нельзя назвать ложной скромностью. Ему действительно казалось, что не так уж он и популярен и не так уж с ним обязаны считаться, а если слышал, как на улице скажут «Вон идет Качалов!» — больше бывал удивлен, чем польщен. И всякое почитание, кем бы оно ни было выказано, искренне считал удивительным и не очень-то заслуженным».

В ролях Бранда (одноименная пьеса Ибсена, 1906), Гамлета (1911), Дона Гуана («Каменный гость» Пушкина, 1915) Качалов достигал небывалой глубины трагизма, одновременно эти его образы были глубоко философскими. Вместе со своими героями он размышлял на сцене, и эти размышления, как ни странно, чрезвычайно увлекали и захватывали зрителя.

Первая большая работа Качалова на сцене после 1917 года связана с появлением первой советской пьесы Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69». В этом спектакле Качалов сыграл Вершинина — сибирского партизана, народного вождя.

Василий Иванович Качалов вместе с женой Ниной Литовцевой и сестрами жил в квартире, располагавшейся во дворе Художественного театра. И частенько вечерами у Качалова было полно гостей, многие актеры после спектакля, еще возбужденные, шли к Качалову обменяться новостями. В квартире Качалова по ночам работал драматург Вс. Иванов. Последние годы жизни Василий Иванович провел в квартире дома по Брюсовскому переулку.

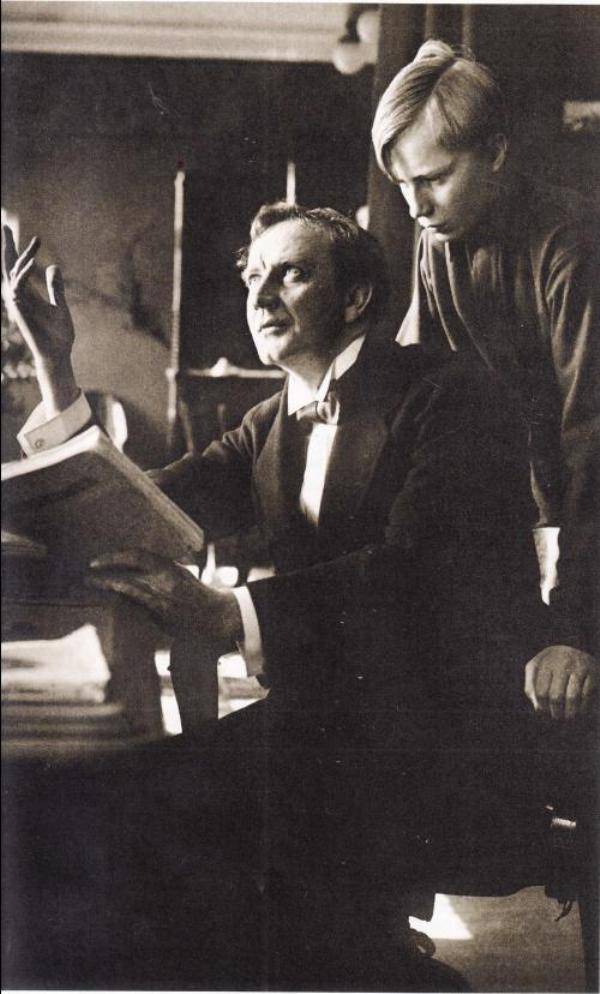

Многие годы Василий Иванович отдал художественному чтению. Он был, пожалуй, самым ярким пропагандистом художественной литературы на советской эстраде. Репертуар его был просто огромен Гете, Пушкин, Блок, Толстой, Чехов, Лермонтов, Горький, Маяковский — вот далеко не полный список авторов, из произведений которых Качалов составлял свои большие программы. В последние годы жизни он увлекся чтением с эстрады современной поэзии.

Своеобразным хобби Качалова являлось коллекционирование различных смешных историй, курьезных случаев, которые он совершенно неподражаемо рассказывал. Особенно Качалов любил истории про Немировича-Данченко, который вечно попадал в смешные ситуации.

Любимым рассказом Качалова был следующий. Немирович-Данченко во время какой-то напряженной паузы, последовавшей за очень резким замечанием одной из актрис, вдруг вскочил, вылетел из-за режиссерского стола в средний проход и начал с хриплыми возгласами «ай, ай, ай!» кружиться вокруг своей оси и бить себя ладонями по бедрам и груди. Потом он сорвал с себя пиджак и стал топтать его ногами... Оказалось, что у него загорелись в кармане спички и прожгли большие дыры на брюках и пиджаке.

Как-то раз на репетиции он опрокинул себе на живот и колени стакан горячего чая. Охая, он поискал глазами Качалова, который давился от смеха за чужими спинами, и огорченно сказал «Ну почему со мной подобное случается в вашем присутствии! Ведь я знаю, что вы все это коллекционируете!»

В другой раз Немирович дунул в портсигар и запорошил себе глаза; элегантно присел на край режиссерского столика, но крышка перевернулась и на него полетели графин, чернила и лампа. И т. д.

В 1936 году Качалову было присвоено звание Народного артиста СССР. Всего на сцене МХАТа Качалов сыграл 55 ролей.

Но, по мнению критиков, самыми выдающимися достижениями Качалова на сцене МХАТа стали всего три образа — Вершинина в спектакле «Бронепоезд 14-69» по пьесе Вс. Иванова, Захара Бардина в спектакле «Враги» по пьесе М. Горького и роль «от автора» в «Воскресении» по Л. Толстому.

О повседневной жизни Василия Ивановича О.И. Пыжова вспоминает «В последние годы Качалов вставал поздно, потому что не спал часов до четырех, он читал и готовил программы концертов. Завтраком его кормили сестры — Александра Ивановна и Софья Ивановна. Готовили ему завтрак несколько особый, у Качалова был диабет, и по утрам он ел один. Вокруг него садились собаки, и он раздавал им кусочки еды...

В доме у Качаловых перебывала масса собак, среди них были и породистые, и совсем простенькие дворняжки. Василий Иванович очень любил животных. Перед войной он был хозяином четырех собак и двух кошек. Поэтому в доме часто заводились котята и щенки, их сажали в специальный большой ящик с высокими стенками, Качалов притаскивал этот ящик в столовую и часами, иногда до глубокой ночи, сидел и смотрел в ящик, как в аквариум с дивными рыбами.

Так как по обычаю дома двери комнат были отворены настежь, часа в два ночи я просыпалась от его счастливого смеха — он хохотал над проделкой какого-нибудь малыша. Пока все в доме спали и никто не мог сделать замечания, что его питомцы портят паркет, он вытаскивал всех этих кутят и котят на пол, они ползали вокруг него, а он блаженствовал, наблюдая их повадки, как они ссорятся, как они устраиваются друг около друга... Звери его смешили своей естественностью, откровенностью и необыкновенной серьезностью. Молодой петушок залез на забор, набрал воздуху и только начал кричать свое «ку-ка-реку», но сил не хватило, и петушок свалился с забора. Качалов был просто счастлив увидеть эту сцену...

Самым отвратительным пороком Качалов считал хамство, не грубость, не резкость, а хамство... Другим непростительным проступком Качалов считал бестактность. Часто, когда мы сидели где-нибудь в гостях или среди гостей и мы с Ниной начинали над кем-нибудь хихикать, с кем-нибудь спорить или делать замечания кому-то, он был на страже, и, когда ему казалось, что мы зашли слишком далеко, он наклонялся к нам и делал глазами знаки, шевелил бровями, тихо приговаривал «Такте, такте!..» Особенно часто мне приходилось слышать это его знаменитое «французское» словцо, когда ему казалось, что мы недостаточно вежливо и приветливо встречаем тех его особых друзей, с которыми он поддерживал отношения отдельно от нас...

Он любил бывать в обществе людей, которых называл смешными. Смешным человеком он мог назвать и академика, и маленькую девочку. Он вообще делил людей на смешных и неприятных смешные — это те, в ком он чувствовал талант жизни и особую, непритворную наивность. Ему нравилось общество таких людей, он легко с ними разговаривал, любил на них смотреть, они его умиляли, не утомляли, он черпал в общении с ними душевные силы. Качалов и сам, при всем уме, даже мудрости, был наивен...

В нем жило неистребимое любопытство к телефону. Если звонил звонок, у него не хватало сил побороть свое любопытство и не подойти к телефону, даже если он работал и не хотел отвлекаться.

— Я слушаю! — говорил он противным, скрипучим голосом, бездарно имитируя какую-то несуществующую домработницу. Конечно, этот «прием» знали, но, поддерживая игру, вежливо просили к телефону Василия Ивановича.

— Сейчас! Посмотрю! — гнусавила «домработница», и наступала пауза. Затем Василий Иванович имитировал звук шагов, басом откашливался и уже разговаривал за себя. Узнать, кто его спрашивает, у него не всегда хватало мужества, и, чувствуя свою вину, он, по существу, отвечал на любой звонок, так что эта его игра в домработницу затевалась совершенно зря...

В Качалове жила великая жалость к людям. Как-то я спросила его, когда он уже был в большой славе и его еще не мучили болезни «Вася, скажи мне — ты счастливый человек» Он подумал и ответил не сразу, но определенно «Нет». — «Ну почему же, Вася Тебе судьба дала все!» — «Не знаю... Слишком много несчастных людей вокруг, и им ничем нельзя помочь».

И действительно, Качалов очень тонко ощущал людей незащищенных и внутренне сразу вставал на их защиту. И делал это он независимо от того, нравился ему человек или нет. Важно было, что человек нуждается в защите, в помощи, и поэтому он помогал ему, а не потому, что кто-то ему понравился.

Качалов умел дружить с людьми, как мне тогда казалось, малоинтересными. Именно дружить, а не разрешать себя обожать. По вниманию, с каким он слушал человека, по тому, как он с ним всерьез и спокойно разговаривал, я понимала, что Качалов был нужен этим людям и ему самому встречи с этими людьми были действительно необходимы. И когда мы подтрунивали над его друзьями, он мужественно и серьезно отстаивал права этих людей на его время, на его внимание и даже на любовь. И поколебать его в этой верности было невозможно. Сидя в столовой, я видела, как из его кабинета выходили его знакомые, выходили с ясными, успокоенными лицами, и мне всегда казалось, что вот так должны выходить пациенты от знаменитого врача, который подсказал или утешение, или лечение. Я понимаю теперь, что этим людям Качалов был нужен не как известный артист, а как хороший человек, и он ценил эти глубокие человеческие связи и был благодарен за них судьбе».

Василий Иванович Качалов скончался 30 сентября 1948 года.

___keepration_340x340.jpg)

___keepration_220x220.jpg)