- Виталий Яковлевич, если бы героем программы «Серебряный шар» был Виталий Вульф, что Вы главное о нем бы сказали?

- Я бы ничего не сказал о нем. Я бы промолчал. Но если бы уж меня взяли за глотку, я бы сказал, что все-таки главное - это была природная страсть к театру, которая, в сущности, и определила все то, что я сделал в жизни. Мне было 8 лет, когда отец привел меня в театр. Я увидел спектакль и заболел, я бегал в Русский театр драмы три раза в неделю и ходил в Бакинскую оперу. Шла война, наша квартира была переполнена москвичами, которые выехали 16 октября 1941 года из Москвы.

Среди наших гостей был когда-то очень знаменитый чтец Антон Шварц с женой, который подарил мне толстый том Пушкина, на котором было написано: «Моему дорогому Виталию для обогащения памяти вообще и обо мне в частности. Антон Шварц». В филармонии во время затемнения я увидел концерт артистов МХАТа, которые приехали из Тбилиси в Баку.

Я никогда не забуду волнения, которое испытал, когда было объявлено, что сцену из спектакля «Дядюшкин сон» сыграет Юрий Недзвецкий и народная артистка Советского Союза Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Я подскочил просто: вдова Чехова на сцене! В черном бархатном платье, очень элегантная, седая, совершенно удивительное лицо, низкий голос, не красавица. Но даже тогда я понимал, что в этой женщине есть магия, есть особый шарм.

Когда я жил в Москве, когда приехал поступать на первый курс в Московский университет, я не хотел поступать. У отца были какие-то странные представления, он считал, что надо получать образование. Сегодня это кажется анахронизмом. Почему? Образование, он считал, может дать только юридический факультет. У меня была медаль, меня приняли на юрфак. На юрфаке были в основном люди, прошедшие войну. Такие здоровые ребята, которые делали карьеру. Все были члены партии, среди них я болтался как какая-то такая странная пустышка, которая думает только о том, как бы сбежать и попасть во МХАТ вечером, потому что во МХАТ я ходил почти ежедневно.

Никогда не забуду, как мне повезло, что помимо стипендии мне тетя присылала деньги на театр, чтобы родители не знали. Мне было 17 лет. Я купил билет на «Дядю Ваню» с Добронравовым, Ливановым, Тарасовой, Кторовым. На мой взгляд, был гениальный спектакль. Я видел знаменитые немировичевские «Три сестры» десятки раз. Я помню день, когда мне удалось достать билет на «Анну Каренину», - 7 декабря 1948 года, когда я, наконец, не наверху сидел, а в кресле 12-го ряда. Играла Тарасова. Сегодня принято Тарасову ругать, критиковать. Когда один знаменитый критик из нынешних, молодой, не буду называть фамилий, писал Бог знает что о Тарасовой, я вспоминал зрительный зал 1948 года, который кричал: «Да здравствует Сталин! Да здравствует Тарасова!».

Это была первая актриса страны. Зал гремел. Женщина сказочного темперамента и сказочной красоты. Когда сегодня мне говорят актрисы, которым до Тарасовой так же далеко, как нам до Владивостока, я им всегда отвечаю: «Вы пойдите в кино, посмотрите фильм "Петр Первый", старый фильм, где она играет Екатерину». За одну сцену со свечой, когда она выходит из комнаты Петра… Так эту сцену сыграть!

- Уважаемый Виталий Яковлевич, не хотелось ли Вам когда-либо играть в театре?

- Очень хотелось. Когда-то очень, когда я был в 10-м классе. Я однажды разыгрывал что-то перед зеркалом в спальне и в финале падал, я учил себя, как надо упасть. В этот момент, к несчастью, пришел папа и увидел, что я лежу на полу. И истерически закричал: «Маруся, что с ним?!». Она говорит: «Это последний акт». И отмахнулась от него. Я говорю: «Папа, ты мне мешаешь, ей-богу». Так что хотелось когда-то.

Надо сказать, что театр всегда занимал меня больше всего и всегда меня интересовал. Я ненавидел этот юридический факультет лютой ненавистью. Всегда писал себе шпаргалки на экзаменах. Когда мне удавалось их достать, я получал пятерки. Когда не удавалось - тройки. Причем я вылезал, как говорится, на обаянии. Я помню, как у нас преподавала такая занятная женщина с челкой рыжей - Зинаида Андреевна Вышинская, дочь знаменитого прокурора Вышинского. Мягким голосом говорила: «Виталий, неужели Вы не могли это выучить?». Я говорил: «Нет». – «Почему?». – «Я не в состоянии это выучить». На работу меня не брали никуда, потому что была эпоха антисемитизма, дело врачей. Юрист, мальчик из Баку?

Уезжайте обратно в Баку. Я был молодой, легкомысленный, что меня спасало всю жизнь, и я подумал: «черт с ним, в Баку так в Баку». Но устроиться на работу в Баку было тоже нельзя. Никуда. Я четыре года был без работы - лучшее время моей жизни.

Я ничего не делал четыре года, читал книжки в огромном количестве. Потом умер отец, надо было становиться хозяином дома. Тетушка старела, вторая умерла, мама болела. Меня приняли в Бакинскую адвокатуру. Ко мне хорошо относились судьи, особенно женщины.

Я помню, Юсупова была, которая, когда начинала процесс, обычно говорила: «Народный суд… Гюля, ты что написала, а? Народный суд 4-го участка Дзержинского района. Полная тишина зала. В составе судьи Юсуповой и народных заседателей. Твоя как фамилия, быстро говори, а? А твоя фамилия как? И армянки Геворкян рассматривает дело… Встань! И расскажи, что ты украл. Быстро только говори! Жарко». Потом она обращалась ко мне и говорила: «Виталий, эти туфли ты где купил?». - Я говорю: «Как где? В магазине на Торговой». Прокурор говорит: «О чем вы переговариваетесь?». – «По делу! Все ему надо знать, а. Ты говори, мы слушаем тебя, да». Я говорю: «Но он ничего не крал». – «Как не крал?» - «А почему я решила, что он крал?». Она дела никогда не читала. Вообще. Я говорю: «Это же дело о спекуляции». – «Ты спекулянт? Совсем не думала. Такой молодой!». И она всегда меня спрашивала: «Если я дам пять лет, хорошо?». Я говорю: «Он молодой мальчик, ерунда, спекуляция». – «А ты бы сколько дал?». Я говорю: «Три». - «Я дам четыре».

Все это знали в городе, и поэтому там, где я работал в юридической консультации, стояли толпы, потому что все хотели попасть ко мне, чтобы я защищал. Этот период был недолгий, потому что моя мать, мудрейшая женщина, умнее меня раз в сто, считала, что мне надо поступить в аспирантуру. Я ездил каждый год, меня не принимали. Мой отец, по-моему, даже умер после последнего моего захода, когда я получил справку, которую я нашел, кстати, сегодня в ящике стола: «Всесоюзный институт юридических наук. Дана Вульфу Виталию Яковлевичу в том, что он все вступительные экзамены сдал на отлично. Дирекция института не считает возможным его принять в аспирантуру». Отец это пережить не мог, я - с легкостью.

Но мать меня заставила в 1957 году приехать в Москву, и я поступил в аспирантуру заочную. Я ездил на 3-4 месяца каждый год, жил в Москве и снимал комнаты у совершенно удивительных людей. Жил одно время у вдовы такого известного в свое время режиссера Художественного театра Вершилова, у дочери мхатовского актера Вишневского - Натальи Александровны. Она вставала обычно в 4 часа дня, совершенно как сомнамбула шла в ванную комнату, приводила себя в порядок, стучала ко мне и говорила: «Будем пить кофе». Оживала она к 12, а потом шли монологи до 4 утра. Я был счастлив, у меня было такое ощущение, что я попал в какой-то особый театральный мир. На стене висел большой портрет Станиславского с удивительной надписью: «Моей дорогой и любимой Таточке. Будь знаменитой артисткой - в отца. Будь чудесным человеком - в мать. И оставайся той замечательной девочкой, которую я полюбил. 22 год, Париж».

Наталиша ходила с Анной Андреевной Ахматовой передавать передачи на Лубянку своему сыну. Они во все вносили юмор. Я помню, как Наталиша вернулась и сказала: «Может, нам повезло». Мы спросили: «Гумилев здесь?». Она сказала: «Не знаю, по-моему, нет». - «А вы кто?». Анна Андреевна ответила: «Я его мать». – «Фамилия?» - «Ахматова». - «Вы из постановления?». - «Да». - «Подождите, я его найду. Он здесь». И так передали передачу.

- Виталий Яковлевич, мне кажется, что Вы очень добрый человек и обладаете удивительным даром восхищаться чужими талантами. Но все-таки, как Вы, юрист по образованию, стали своим человеком в театре?

- Вы знаете, это было очень нелегко на самом деле. Потому что юриспруденцией я занимался… Сколько лет прошло? 50 лет тому назад. Это было очень давно, в другом веке просто. Я защитил кандидатскую диссертацию, приехал в Баку, забрал свои вещи и снова уехал в Москву. Больше уже в Баку никогда не возвращался, и снова безработица, и снова попытки где-то пристроить статью.

Интересовал меня только театр. Я видел все, что можно было увидеть в те годы. Помню, как Олег Ефремов мне сказал, а мы подружились во время гастролей «Современника» в Баку, в 1962 году: «Слушай, ты знаешь английский язык, переводи пьесы. Может быть, кто-нибудь и возьмет».

Я начал переводить. Первым переводом был пьеса Теннеси Уильямса «Сладкоголосая птица юности». Была длинная история, как ее не брал один театр, второй. Но в этот момент у Ефремова было очень напряженное отношение с Ангелиной Иосифовной Степановой. Степанова очень отличалась от мхатовских актрис, не потому что она была вдова Фадеева, не потому что она была секретарем парткома. У нее был такой характер, очень властный. Она была очень вежлива, так вежлива, что становилось как-то тяжеловато, если она на тебя посмотрит вежливо. И Олег мне говорит: «Где эта твоя "Сладкоголосая птица"? Ей она понравится, потому что я не знаю, что ей давать, она от всего отказывается». И он передал ей эту пьесу. Она позвонила мне по телефону: «С Вами говорит Ангелина Иосифовна Степанова». Мы с ней встретились, поговорили о пьесе, и началась наша дружба, которая длилась до конца ее дней. Пьесу поставил Сева Шиловский, ныне очень известный кинорежиссер, тогда он был просто артист и режиссер МХАТа. Последний акт ставил Ефремов.

Когда я начал переводить, то говорили: «Что Вы, это дилетантизм, Вы же не переводчик. Что за глупости? Что он там пишет? Он же не театровед, он не кончал театроведческий ГИТИСа». Я проходил через очень большие тернии. По глупости своей, она тоже существует, я очень переживал. Я, правда, никогда не давал понять, что я переживаю, никогда об этом не говорил. Делал вид, что все замечательно. А потом наступил какой-то момент, когда ты отбрасываешь все совсем и чувствуешь в себе силу.

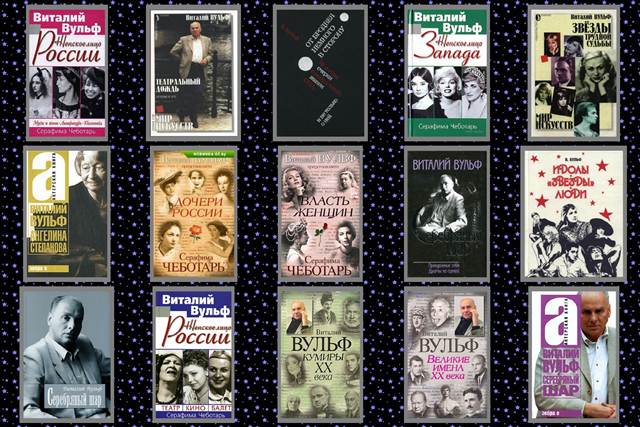

Я, к сожалению, это ощутил, когда мне было 60 лет. Мне 80. Я не скрываю это и спокойно могу сказать, потому что я знаю, что возраст никогда не определяется по паспорту. Ты должен держать себя в форме, ты должен всегда быть хорошо одетым. Ты должен держать спину, должен свою внутреннюю жизнь так определить, чтобы ты был хозяином своей судьбы. Сегодня уже никому не интересно, что я был когда-то юристом. Никому. А то, что я занимаюсь театром, знает вся страна, потому что мне повезло: я на телевидении, я сделал 240 программ телевизионных за это время.

- Виталий Яковлевич, как Вы поняли, что нужно телезрителю, когда начинали «Серебряный шар»?

- Когда начинал, я не знал, что нужно зрителю. Меня просто позвали. Это было время, когда я много выступал во всяких домах - Дом актера, ЦДРИ, Дом архитектора. Я уже так выползал, что очень раздражало, конечно, кого-то. Иначе нельзя было. Когда я сегодня смотрю свою пленку, такой худенький, ручки вверх-вниз, держать себя не умеет, ничего не умеет, но так зажигательно рассказывает, эмоционально... У меня был сложный путь именно потому, что я пошел не тогда, когда нужно, туда, куда я хотел. Но сейчас я понимаю, что это, наверно, предопределено было. Потому что нельзя менять линию жизни, она такая, как она сложилась.

Институт, куда я поступил на работу младшим научным сотрудником, я уже был кандидат... Пришел в юридический отдел, через месяц мне заведующая отделом сказала: «Вы же ничего не понимаете. Вы вообще ничего не знаете, я вижу. Вам придется от меня уйти». Я говорю: «У меня к Вам просьба: Вы меня оставьте хотя бы на один месяц еще, чтобы я зарплату получил». На один месяц, пожалуйста. Я печально стоял в коридоре, когда Мераб Мамардашвили, знаменитый сегодня философ, человек огромного таланта, а мы с ним дружили, мне сказал: «Чего ты стоишь такой грустный?». – «Меня выгоняют». Не помню даже фамилию этой завотделом. Я вообще никогда не помню, кто мне делал неприятное, я эти фамилии вычеркиваю из внутреннего списка. Он говорит: «Так переходи к нам в отдел. Отдел по изучению общественного сознания». Я говорю: «А что я там буду делать? Там философы, социологи, историки, гиганты. Я кроме театра ничего не знаю». Он говорит: «Знаешь что, занимайся американским театром». Я говорю: «Но это же не впишется никак в план». Он говорит: «Слушай, напиши так: "Американский театр 70-х годов и общественно-политическая реальность". И занимайся». Сейчас никто не знает, что такое хиппи. Занимайся хиппи.

И я с удовольствием стал заниматься хиппи. Первая моя статья вышла в 1967 году в журнале «Театр» - «Вокруг Вудстокского фестиваля». И начался еще один этап жизни. Я потом защитил докторскую диссертацию, стал доктором исторических наук, уехал в Америку. Два года работал профессором Нью-йоркского университета в театральной школе. Встал вопрос: оставаться там или ехать назад? Я получал большую зарплату, мне так казалось, во всяком случае. Я получал 15 тысяч долларов тогда. Это была большая зарплат за 3 месяца - 5 тысяч долларов в месяц. По американским меркам оказалось, что это ноль. Если ты пойдешь вечером, купишь молоко, сыр, творог, и 30 долларов улетело. Я проработал 2 года, много видел, со многими встречался, подружился с очень многими людьми.

И вдруг я почувствовал, что я не могу без России: мне нужна моя квартира, мои друзья, мои книги, Москва. Я прилетел под новый 1994 год, прилетел в Москву. Вскоре познакомился с Владом Листьевым, подружился с ним. Он меня взял к себе в компанию «ВИД». У него была небольшая комната, тут же сидела одна секретарша, вторая, все время он разговаривал по телефону. И он мне говорит: «Скажите название, нужно название этой передачи. У меня нет в голове названия». Я схватил шарик маленький, в который втыкается ручка и говорю: «Влад, был когда-то Серебряный век. Чем мы хуже? А мы сделаем "Серебряный шар"». Он говорит: «А что это означает?». Я говорю: «Ничего». Он сказал: «Гениально!». Так возник «Серебряный шар».

- Ваши программы - это настоящее интеллектуальное лакомство. Но откройте один секрет: где Вы черпаете вот эти поистине энциклопедические знания?

- Это очень легкий вопрос. В одном случае я много читаю дневников, писем, езжу в музеи, смотрю архивы. У меня много программ, которые основаны на моем личном общении, что тоже очень помогает. Когда я делал передачу, скажем, об Ангелине Иосифовне Степановой, мне было очень легко, потому что я был первый человек, кому она дала читать письма Эрдмана к себе и свои письма к Эрдману, но никогда не давала читать письма Фадеева к себе. Рассказывала мне очень много. Потом у нас была концертная поездка, где покойный Игорь Васильев, я и она.

Я придумал такую программу: в первом отделении я рассказываю о Теннесси Уильямсе, они играют первый акт, а во втором отделении я рассказываю о ней, они играют последний акт. Мы объездили много городов. Были в Киеве, в главном зале, где был такой успех колоссальный. Она мне шепнула: «Нельзя же снова играть акт». Я говорю: «Прочтите что-нибудь». И она, не называя автора, прочла ахматовские стихи:

Я пью за разоренный дом,

За злую жизнь мою.

За одиночество вдвоем

И за тебя я пью.

За ложь меня предавших губ,

За мертвый холод глаз,

За то, что мир жесток и груб,

За то, что Бог не спас.

Зал сходил с ума. Поэтому в каждом отдельном случае есть свой ключик. Очень мне важно, чтобы я любил своего персонажа. Когда я к персонажу холоден, это видно сразу: у меня холодный нос, я смотрю на себя и себя ненавижу: зачем ты за это взялся? Мне неинтересно. А бывает, когда мне очень интересно. Я помню, когда я делал передачу об Алле Ларионовой, я пригласил ее обедать в Дом кино, мы с ней просидели в Доме кино часов пять, это был незабываемый день. И мне уже не надо было ничего читать, потому что она мне рассказывала потаенные вещи. Я думал: «Как странно, какая степень доверия». Кстати сказать, я думаю, секрет падения нашего театрального искусства сегодня заключается в том, что не только нет больших режиссеров масштаба Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда, Таирова, но дело в том, что сегодня женщины-актрисы обыденны, они обытовлены, они все заняты тем, какой они получат гонорар. Они работают в антрепризах. На моих глазах происходит падение, падение мастерства. Это очень сложная и тонкая ткань. Но если ты в материале, если ты все знаешь, тогда легко сесть в кресло и разговаривать. Все зависит от уровня твоего знания о человеке.

- Уважаемый Виталий Яковлевич, какого Вы вероисповедания и как Вы относитесь к религии?

- Я атеист.

- Уважаемый Виталий Яковлевич, счастливы Вы ли в личной жизни?

- Вопрос, остающийся без ответа. Личная жизнь на то и личная жизнь, чтобы не объяснять, в какие периоды она была счастлива и в какие периоды она была несчастлива.

- Поскольку Вам задали вопрос о личной жизни, скажите, что Вы себе позволяете и что никогда не позволите в рассказе о другом человеке?

- Знаете, я позволяю себе очень многое. Надо прямо сказать, я всегда позволял себе очень многое. В разное время разное позволял. Я никого не боюсь, могу все сказать, что, может быть, и не надо говорить в данный момент. И, как все люди, делаю ошибки. Когда-то замечательный американец, драматург Эдвард Олби сказал, что в жизни человека есть две самые важные вещи - любовь и ошибки. Ошибок я сделал много. Что для меня абсолютно исключено и что я не переношу в другом человеке, я не переношу предательства, человеческого предательства. Это переносить нельзя. Человек вычеркивается из твоей жизни, я с ним стараюсь не общаться. Меня много предавали. Много.

Я иногда оглядываюсь назад и думаю: «Господи, сколько было людей, с которыми я был очень дружен и близок, как много их ушло». И я ищу в себе, прежде всего, свои собственные ошибки по этому поводу. Наверно, и я был не безгрешен, но я людей не предавал никогда. Предавать нельзя. Вторая ценность, которая для меня крайне существенна, когда я общаюсь с человеком: я очень люблю талантливых людей. Потому что в жизни не ум важен, а важен талант, обаяние, харизма. Это важно. Умных людей очень много, теперь все умны. Сегодня дураков нет абсолютно.

Долго разговаривали сегодня, между прочим. Я не очень хотел в передачу «Линия жизни», как-то старался отойти от этого. Скажу откровенно: я был обижен внутренне. Уже обо всех делали «Линию жизни», о ком только ни делали, а обо мне не делали. Я думаю: нет, теперь и я не буду. А сейчас я доволен, что на это пошел, потому что внимательные глаза, интеллигентный зал, который умеет слушать, умеет воспринимать. Поэтому спасибо, прежде всего, вам за то, что вы меня слушали, а я был с вами сегодня раскован и предельно откровенен.

Сеньора Татьяна, Большое-Преогромное Спасибо за Вульфа,которого я всегда с огромным интересом слушала(Светлая Ему Память,грамотнейшему и интеллигентнейшему Человеку...)

Танюша, пожалуйста! Полностью согласна с твоими словами о нём. Не стала выкладывать Серебряный шар об артистах. Эти выпуски часто повторяют, а вот "Дочь Пушкина" - редкость.

___keepration_220x220.jpg)

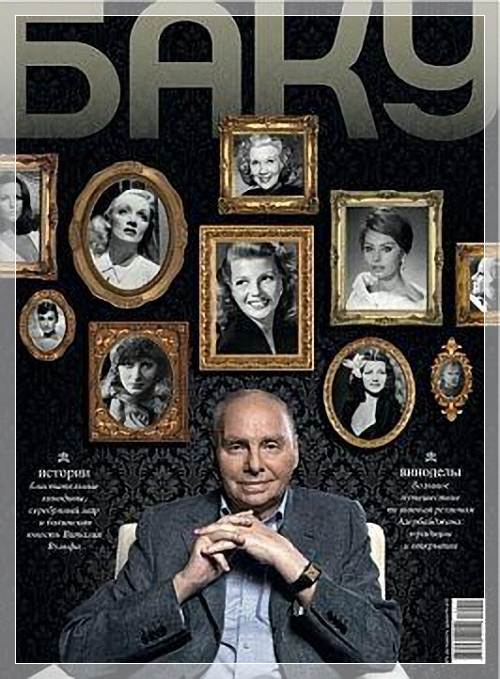

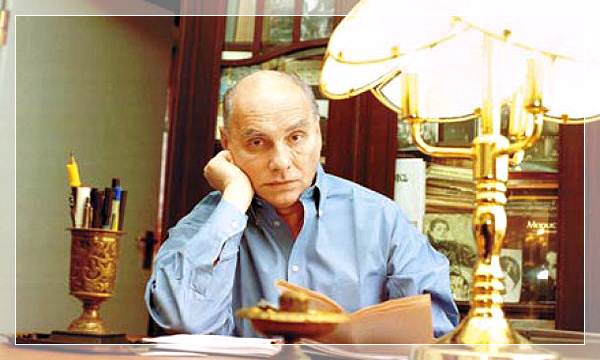

Виталий Яковлевич Вульф

1930-2011

Виталий Вульф. Линия жизни

Накануне своего 80-летия Виталий Яковлевич Вульф рассказал о себе в программе "Линия жизни" телеканала "Культура":

Я как-то прочел у Владимира Ивановича Немировича-Данченко в одном из писем, которые он писал в годы войны своему секретарю, что он за жизнь прожил пять или шесть жизней. Я думаю, сколько же я прожил жизней за свою долгую жизнь? Много очень разных. Но вначале я просто расскажу, скажем, главную линию. Надо же соответствовать названию. Я человек дисциплинированный: раз «Линия жизни» так линия. У меня было очень счастливое детство, самый лучший период моей жизни.

Я был мальчик, худенький Буратино абсолютно, плохо ел. Отец был знаменитый адвокат. Он во время перерыва приезжал домой, чтобы меня кормить завтраком. Потому что он один мог мне дать две ложки, и если я съедал, в доме было счастье.

Меня воспитывали мама, папа и папины две сестры, которые приехали в Россию из Лозанны в очень подходящее время - в 1919 году. Они решили найти моего отца, нашли его, сели в поезд и уехали в Баку для того, чтобы из Баку попасть в Лозанну. Но они так замучились в дороге, что, насколько они мне рассказывали, сняли в ханском дворце на 2-м этаже гигантскую квартиру. Решили хотя бы 10 дней отдохнуть. Они были богатые люди. Мой дедушка был богатым по отцовской линии. Через 4 дня вошли красные, проблема отдыха была снята навсегда. Лозанна существовала только в альбомах, которые мне стали показывать, когда я был уже в 7-м классе. Помню до сих пор, что в столовой висел портрет необыкновенно красивого человека. Я спрашивал: «Кто это?». Они мне: «Мы тебе потом расскажем».

Моя мама была бакинка. Отец ее встретил в Баку, женился, лет 7 у них не было детей, потому что папа не хотел иметь детей. Это была такая пара, которая любила друг друга очень сильно, он считал, что если появится ребенок, то это может изменить все. Мама была абсолютная противоположность отца.

Отец был нервный, талантливый, великолепный оратор, его знал весь город. А мама была человек очень выдержанной, элегантной, даже в те времена замечательно одевалась, следила за собой. И мама сказала: «Что вы морочите ему голову? Скажите ему, что об этом не надо говорить. Это портрет родного брата твоего отца». Я говорю: «А почему я его никогда не видел?». - «Потому что он живет в Лозанне. Он заболел туберкулезом в 1912 году, и родители оплатили санаторий вперед на 10 лет. Он учился на скрипке и жил в Лозанне в санатории, ему там купили дом».

Вообще очень забавно устроена жизнь, потому, что когда я впервые выехал в туристическую поездку во Францию в 1961 году, то уже не было в живых ни отца, ни одной из моих теток любимых, но мама мне сказала: «Ничего не бойся, напиши открытку по такому адресу, сообщи Евсею (его звали Евсей), что ты в Париже и подумай, где с ним встретиться. Расскажи ему о смерти папы и передай ему». Она дала мне маленький пакетик, который считала нужным передать ему. Поездка у нас была из Азербайджана, где я тогда жил. Три дня Парижа, а все остальное время Тунис. У нас была очень забавная группа. Была такая знаменитая художница у нас в группе Ахмедова, которая мне говорила: «Виталя, слушай, пойди со мной в магазин, да.

Нам дали копейки, я из дома взяла очень много. Но надо Джангиру купить, негодяю, Дадашу и Юле, да». Я говорю: «Как я могу ходить, когда нам не разрешают ходить вдвоем?». - «Кого ты слушаешь? Ты меня слушай». Я ходил по магазинчикам и на все туристские деньги, которые у меня были, купил себе, тогда было очень модно, плащ-болонья. Я был счастлив, я нацепил на себя плащ-болонья. Апрель, воскресенье… Я впервые в жизни шагаю по Champs Elysees (Елисейские Поля, – прим. ред.). До этого я бросил открытку своему дяде в Швейцарию, что если Вы хотите меня повидать, то приходите к станции метро «Елисейские поля», теперь она называется станция «Шарль де Голль». Я иду себе, жалею, что у меня уже нет ни копейки. Я - великий шмоточник, обожаю тряпки больше всего на свете. Когда меня называют интеллектуалом, я думаю: «Люди меня просто не знают».

Я подхожу к этой станции и тут вдруг уходит у меня почва из-под ног - стоит мой папа, а папа умер 5 лет назад. Такая же манера зачесывать волосы назад, только немножко выше ростом, очень элегантный, и какая-то молодая женщина. Я не выдерживаю, у меня начинаются рыдания, он поворачивает голову и говорит: «Вы Виталий?». Я говорю: «Да». Он говорит: «А я Евсей. Давайте заедем в ваш отель, возьмем ваши вещи и мы улетим в Швейцарию, потом вы из Женевы улетите в Москву».

Он оказался совершенно очаровательный человек, абсолютно ничего не понимавший, что происходит здесь, почему нельзя поехать. Я говорю: «Конечно, нет. Ты сейчас возьмешь такси, довезешь меня не до отеля, а до угла, поедешь дальше, я выскочу. А ночью, если мне удастся выползти из номера, я даю тебе слово, что я приду к тебе на свидание в любое кафе около Гранд-Опера». Потому что я города тогда не знал. Я ждал вечера и ждал, когда заснет мой сосед-азербайджанец, который мне говорил: «Виталий, я в Баку ложусь спать в 10, ты хочешь, чтобы я здесь ложился в 12. Я уже не соображаю». Во всяком случае, он заснул сразу, я пулей помчался по направлению к Гранд-Опера. Там была у меня встреча последняя, больше я его никогда не видел.

Метро тогда ходило до двух ночи, он меня проводил на станцию метро. Одна остановка до отеля. Я тихонько вполз и прорыдал всю ночь. При этом еще была такая забавная история: принес сумку с подарками для моей мамы, которую он не знал, и для тетки. Я говорю: «Ты вообще понимаешь, что нам дали 120 франков, и все знают, что я купил плащ-болонью. Поэтому из всего того, что ты сейчас привез, я могу взять вот эту маленькую серебряную пепельницу». Она до сих пор стоит у меня на книжной полке, и, по-моему, я взял темные очки для мамы. Все. Больше я его никогда не видел. Когда я был в Швейцарии, мне мой двоюродный брат Александр дал адрес, где стоял этот дом, который принадлежал моему дедушке и бабушке. Это уже было в 90-х годах. Я смотрел на этот дом и думал: он ко мне не имеет уже никакого отношения.