10 февраля- Календарь Истории.

10 февраля.

День дипломатического работника.

Когда смолкают автоматы

И наступает тишина,

В борьбу вступают дипломаты,

Чтоб обеспечить мир сполна...

Игорь Михеев

День дипломатического работника был учрежден 31 октября 2002 года Указом Президента Российской Федерации в ознаменование 200-летнего юбилея российского МИД. Именно на этот день, 10 февраля 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа - первого внешнеполитического ведомства России. Его руководителем был назначен думный дьяк И.М. Висковатый, которому было "приказано посольское дело".

Сам факт существования такого праздника в российском календаре говорит о высоком общественном признании профессии дипломата. Решением Президента об учреждении Дня дипломатического работника было подчеркнуто признание заслуг отечественной дипломатии как одной из ключевых составляющих российской государственности.

Дипломатия, собственно, и появилась вместе с древнерусским государством, уже с IX века выступавшим в качестве активного участника международных отношений, конструктивно содействовавшего формированию политической карты Восточной Европы.

Одной из первых акций дипломатии Древней Руси стало направление в 838 году русского посольства в Константинополь с целью установления прямых контактов с Византией. Первый в истории договор "О мире и любви" был заключен с Византийской империей в 860 году. По сути он означал международное признание Руси. К IХ-X векам относится и зарождение древнерусской посольской службы, формирование иерархии дипломатов.

Дипломатия стала органической частью древнерусской государственности, она выражала и защищала геополитические интересы восточнославянских народов. Объектами внешней политики Руси было в общей сложности около четырех десятков различных государств, княжеств и союзов. Эти отношения особенно расширились и укрепились с принятием христианства на Руси.

Политическое расчленение страны в XI-XV веках разрушило единство внешней политики и дипломатии. Однако в связи с созданием централизованного русского государства, удельная дипломатия вновь уступила место единодержавной. В 1549 году Иван Грозный передал "посольское дело" в ведение одного из наиболее образованных людей того времени - дьяка Ивана Висковатого, положив начало Посольскому приказу как особому учреждению, ведавшему внешнеполитическими делами. Структура и функции этого учреждения приобрели законченные формы к 50-70 годам XVII века. Тогда же были созданы первые постоянные диппредставительства за рубежом.

Победа в Северной войне, принятие Петром I императорского титула в 1721 году знаменовали принципиально важные перемены в международном положении России. Ее утверждение в качестве великой державы сопровождалось расширением сети постоянных дипломатических представительств в ведущих странах мира. В 1720 г. Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел (КИД). КИД действовала "по особому регламенту" и заведовала сношениями России с иностранными государствами. В период деятельности КИД выросла плеяда талантливых дипломатов, заложивших основные принципы и приемы русской дипломатии на длительный будущий период (Г.И. Головкин, Б.И. Куракин, П.П. Шафиров, А.И. Остерман, А.П. Бестужев-Рюмин, Н.И. Панин, А.А. Безбородко и другие).

Блестящими дипломатическими победами ознаменовался век Екатерины II. В результате двух войн и дипломатической борьбы Россия вышла широким фронтом к Черному морю, приобрела право проводить свои торговые суда через проливы Босфор и Дарданеллы, а также покровительствовать порабощенным Турцией христианским народам. Рост влияния империи в Европе и расширение ее владений в Азии и Северной Америке создавали предпосылки для превращения России в державу мирового класса. К концу XVIII в. задачи укрепления связей с государствами Центральной и Западной Европы, выхода к незамерзающим морям, утверждения великодержавного статуса страны были решены.

8 сентября 1802 года Манифестом императора Александра I было образовано Министерство иностранных дел. Первым министром иностранных дел стал граф А.Р. Воронцов.

В 1846 году по предложению канцлера К.В. Нессельроде было принято Положение о МИД, определившее новую структуру и функции внешнеполитического ведомства. Позднее МИД обрел разветвленную и четкую структуру. Чиновникам присваивались ранги в соответствии с международной классификацией, установленной Венским конгрессом (1815 г.). Принятые в 1815 году дипломатические ранги просуществовали в России до октября 1917 года.

Вторая половина XIX века была также отмечена усилиями России по присоединению Кавказа, который рассматривался как военно-стратегический плацдарм для всей ее восточной политики.

Основным принципом построения многонациональной российской империи стал национальный универсализм. Николаю I принадлежали слова: "Немец, финляндец, татарин, грузин − вот что такое Россия".

Прекратила существование "венская система". Ей на смену пришли другие системы союзов и объединений европейских государств.

В конце XIX века особую актуальность для российской дипломатии вновь приобрела проблема европейской безопасности. Рост соперничества за колонии и желание Германии сохранить за собой доминирующее положение в Европе заставили Россию отойти от сложившейся системы союзов и пойти на сближение с Францией. Подписание русско-французского договора в 1893 г. стало первым шагом на пути формирования системы тех взаимных обязательств Петербурга и Парижа, что послужили основой для создания Антанты − альянса России, Франции и Англии, призванного противостоять экспансионистским планам союза Центральных держав − Германии, Австро-Венгрии и Италии.

В XIX и начале XX в. получили дальнейшее развитие структура и организационные основы МИД России.

К 1913 году Россией была создана разветвленная сеть дипломатических и консульских загранпредставительств. Так, если в 1758 году существовало И российских загранучреждений, в 1868 году - 102, в 1897 году - 147, в 1903 году - 173, то к началу первой мировой войны Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.

В годы Первой мировой войны перед российской дипломатией встали новые проблемы.

После октябрьской революции 1917 года в соответствии с Декретом Всероссийского съезда Советов был образован Народный комиссариат по иностранным делам (НКИД) с Л.Д. Троцким.

В течение 20-х годов НКИД под руководством Г.В. Чичерина занимался важнейшей работой по выводу Советской России из политической изоляции, восстановлению ее как признанного, равноправного и неотъемлемого субъекта международных отношений.

Советская дипломатия внесла значительный вклад в создание Организации Объединенных Наций. Важными шагами явились установление дипотношений с США (1933 г.), вступление СССР в Лигу наций (1934 г.).

В годы войны основные задачи советской дипломатии были связаны с созданием и укреплением антигитлеровской коалиции, открытием второго фронта в Европе, разработкой основополагающих межсоюзнических документов, послевоенным урегулированием. Советский Союз стал одним из государств-основателей Организации Объединенных Наций.

В марте 1946 года НКИД был переименован в Министерство иностранных дел СССР.

Приоритетным направлением внешнеполитической деятельности советской дипломатии в послевоенный период стали борьба за мир, международную разрядку и разоружение. Многое делалось для упрочения авторитета ООН как универсального инструмента, призванного регулировать международные отношения. Отечественная дипломатия внесла крупный вклад в общеевропейский процесс, важной вехой которого стало подписание в 1975 году в Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Перестроечные процессы во второй половине 1980-х годов сопровождались коренными сдвигами в советском внешнеполитическом курсе, в основу которого было положено видение единства и взаимозависимости мирового сообщества.

С 1991 годов происходит становление внешней политики России как нового демократического государства.

Россия в сложнейших условиях сумела отстоять свои коренные национальные интересы на международной арене. Внешняя политика России как нового демократического государства и правопреемника СССР приобретала системный, прагматический характер.

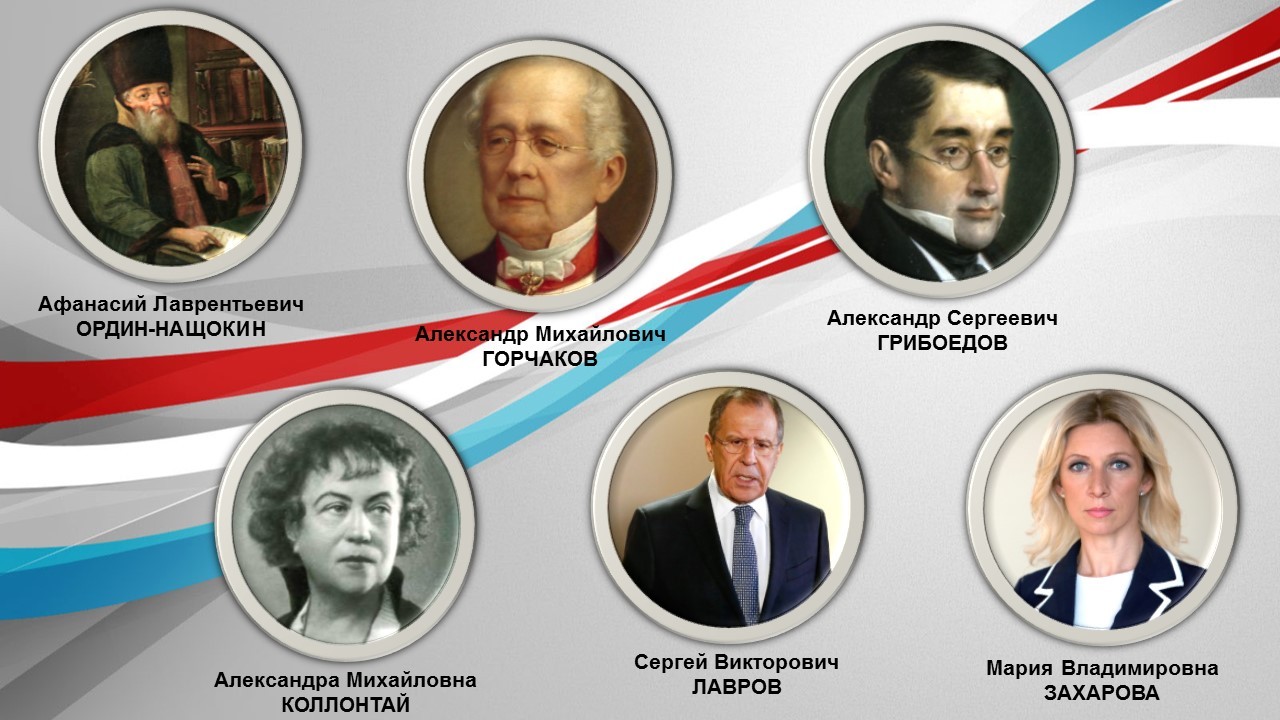

С января 1996 года российский МИД возглавил Евгений Примаков, с сентября 1998 года - Игорь Иванов. В марте 2004 года эстафету на посту руководителя российской дипломатии принял нынешний министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В своей деятельности МИД руководствуется "Концепцией внешней политики Российской Федерации", утвержденной Президентом Российской Федерации 30 ноября 2016 года В соответствии с этим программным документом российская внешняя политика направлена на решение основополагающих задач, в частности: на обеспечение национальной безопасности, суверенитета, территориальной целостности страны, создание благоприятных условий для устойчивого роста экономики, укрепление международного мира и стабильности, упрочение всеобщей безопасности, повышение роли ООН, развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и равноправного партнерства с иностранными государствами. Неизменными остаются ключевые принципы внешней политики России: независимость, открытость, предсказуемость, прагматизм, многовекторность, нацеленность на отстаивание национальных интересов.

Действительно, мы вправе гордиться богатой многовековой историей российской дипломатии. Служение России на этом поприще во все времена привлекало людей творческих, разносторонне образованных, беззаветно преданных своей стране и готовых с мастерством и самоотверженностью защищать ее интересы и доброе имя на международной арене. Выдающиеся дипломаты прошлых веков - такие, как Н.И. Панин, А.А Безбородко, Н.П. Румянцев, А.М. Горчаков, - оставили след не только в российской, но и в мировой истории. Совсем не случайно и то, что к дипломатической службе были причастны выдающиеся деятели русской культуры - А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, Ф.И. Тютчев и многие другие. Блестящую плеяду российских дипломатов выдвинуло и двадцатое столетие.

Российская Федерация поддерживает дипломатические отношения почти с более чем 190 странами мира. В России аккредитованы 154 главы дипломатических представительств иностранных государств. В Москве находятся посольства 139 стран и отсутствуют диппредставительства 45 стран, с которыми Россия установила дипломатические отношения. Российская Федерация имеет дипредставительства в 142 странах и не имеет в 42 странах, с которыми установлены дипломатические отношения. В министерстве иностранных дел России работают свыше 10 тысяч сотрудников, в том числе 3 тысячи - в центральном аппарате в Москве, более 7 тысяч - за рубежом (более 3 тысяч дипломатов, более 4 тысяч административно-технических сотрудников).

Введение Дня работников дипломатической службы способствует повышению престижа отечественной дипломатии, стимулирует дальнейшее наращивание уровня и качества работы сотрудников МИД России и его загранучреждений по реализации внешнеполитической деятельности нашей страны, осуществляемой под руководством Президента Российской Федерации. Установление профессионального праздника является также данью ветеранам, которые достойно отстаивали интересы нашей Родины в дипломатических сражениях в сложные периоды, как российской истории, так и международных отношений.

|

Был Посольский приказ, и послы выполняли приказы,

И служили стране, ее нерв сквозь себя пропуская,

Пробивали пути, шла за ними Россия по следу,

В поле воин один - так бывает, и это не ново.

И не ведал никто, путь какой для кого уготован -

Но пути у страны становились все круче и круче.

А они от ума много мыкали всякого горя.

Был Посольский приказ, и приказы послы выполняли, Сергей Лавров |

День памяти А. С. Пушкина.

В этот день - 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года великий русский поэт в возрасте 37 лет скончался от ранения, полученного во время дуэли с Дантесом двумя днями ранее.

.jpg)

А.С. Пушкин 29 января 1837 (гравюра Л.А. Серякова, 1880)

Известие о дуэли и кончине Пушкина вызвало сильное волнение в Петербурге. У гроба поэта побывало (по разным данным) от 10 до 50 тысяч человек. Похоронен Александр Сергеевич в Святогорском монастыре.

Торжественное памятное собрание, посвященное годовщине гибели А.С. Пушкина, проводится ежегодно 10 февраля во дворе дома на Мойке, 12 при стечение общественности, с участием представителей творческой интеллигенции, Правительства России, Администрации Санкт-Петербурга, иностранных гостей. Эта памятная дата является значительным событием в истории России и в жизни Всероссийского музея А.С. Пушкина.

В дом на Мойке, 12 в 1837 году привезли смертельно раненого Пушкина после роковой дуэли. Сюда, к дверям пушкинской квартиры, приходили жители и гости Санкт-Петербурга, чтобы узнать о состоянии здоровья поэта. Здесь 29 января (10 февраля по новому стилю) в 2.45 пополудни остановилось сердце поэта. "Солнце нашей поэзии закатилось", – писали в одной из газет того времени. В 1925 году за Музеем-квартирой А.С. Пушкина был официально закреплен статус музея. С тех пор не прекращается традиция приходить на Мойку, 12 поклониться памяти поэта.

В России фамилия Пушкин известна каждому, и взрослому, и школьнику. Пушкин для нас - не просто величайший русский поэт, а еще и реформатор русского языка и культуры в целом. И для многих он до сих пор жив, ведь память о нем бессмертна.

Именины.

Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Ольга, Фёдор, Яков.

Народные приметы и фольклор Руси.

Ефрем Сирин. Ефрем Ветренник, Сверчковой Заступник, запечник, прибаутник.

Ветер на Ефрема - к сырому лету; Ефремов ветер не к добру.

День (именины) доброго духа дома - домового. Согласно народному поверью, домовой - хранитель в ночи хлебного духа в печи. Крестьянки на Руси, каждая в своём доме, готовили для домового кашу и приглашали на ужин. После того как все лягут спать, покровитель жилища должен был сесть за стол и отведать угощенье. Считалось, что коли не угостить домового (или каша придется не по вкусу домовому), то следует ожидать неприятностей - в доме могут начать пропадать вещи и в домашнем хозяйстве будут проблемы.

На Ефрема Сирина домового закармливают, оставляя ему кашу. Тогда он целый год смирный.

Ветер на Ефрема - к сырому лету; Ефремов ветер не к добру.

На Ефрема не следует убивать дома никаких насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков - домовой рассердится.

Оживляется клев на реках.

Родившимся в этот день помогает домовой и оберегает их от бед. Им следует носить янтарь.

Знаменательные события.

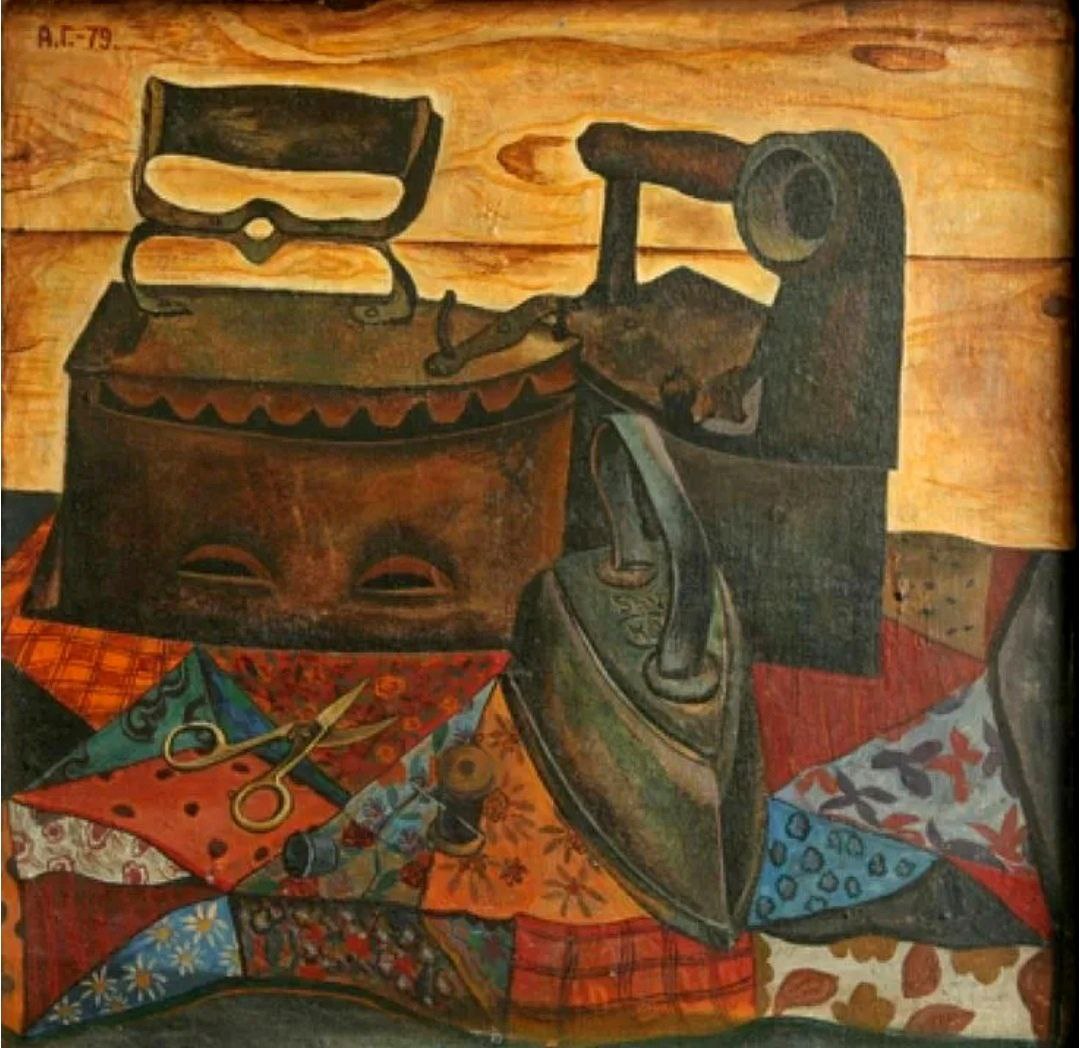

День рождения утюга.

Приспособления для разглаживания одежды были изобретены очень давно. В IV веке до н.э. в Древней Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку. Для разглаживания одежды в древности использовались слегка обработанные нагретые булыжники. Спустя два столетия римляне выбивали морщинки из одежды металлическим молотком, нагретым до высокой температуры.

До появления утюга ткань разглаживали также жаровней, нагретой на горячих углях - выглядела она практически так же, как обычная сковородка: внутрь чугунной жаровни с ручкой закладывались горячие угли и такой своеобразной "сковородой" начинали водить по одежде. Ясное дело, что этот "утюг" не отличался удобством и безопасностью: работать с его помощью было неловко, искры и мелкие угольки то и дело вылетали из жаровни, оставляя на одежде опалины и дырки.

Бытовал так же способ глажки с помощью рубеля и валька – приспособлением из рифленой деревянной доски и скалки. На ровно обструганную палку наматывали просушенное бельё и прокатывали его по столешнице при помощи рифлёной доски.

Утюжок для кружев

Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. В книге расходов отмечено: "Кузнецу Ивашке Трофимову выдано 5 алтын, а он за те деньги заделал в царицыну палату утюг железный". Весил утюг около 10 килограммов и был монолитным.

В XVIII веке пользовались угольными утюгами, у которых откидывалась крышка для загрузки угля, для раздувания углей нужно было периодически дуть в боковые отверстия на утюге или размахивать таким утюгом вперёд и назад, усиливая вентиляцию. Угли засыпали внутрь утюга, а затем меняли по мере остывания. Остыл утюг - просто вытряхнуть старые и засыпать новые, делов-то! Глажка вещей после стирки обычно растягивалась, как минимум, на полдня.

А ещё были утюги "пароходы". Труба нужна, главным образом, для улучшения тяги: ведь в обычном утюге угли приходилось периодически раздувать, и, если мелкий уголек попадал на одежду, она была безвозвратно испорчена. Другое предназначение трубы – отвод дыма от углей. Представьте, каково было хозяйке или слуге, который по несколько часов утюжил вещи, дыша при этом едким дымом!

В конце XIX века стали производить газовые утюги. Принцип их работы был тот же, что и у газовых плит: утюг разогревался от горящего газа. В корпус такого утюга была вставлена металлическая трубка, подсоединённая другим концом к газовому баллону, а на крышке утюга располагался насос. С помощью насоса газ загонялся в нутро утюга, где, сгорая, нагревал гладильную подошву. Легко представить, насколько опасными были такие утюги: по их вине нередко происходили утечки газа - со всеми вытекающими отсюда последствиями: взрывами, пожарами и жертвами.

В начале XX века всё большей популярностью стал пользоваться более безопасный, нежели газовый, спиртовой утюг. Его рекламу можно было встретить в журналах 1913 года. Устроен он был по принципу керосиновой ламы: поверхность утюга нагревалась спиртом, который наливался внутрь и поджигался. Достоинство такого утюга было в том, что разогревался он быстро, весил не очень много, его можно было использовать как дорожный вариант. Вот только стоил такой утюг слишком дорого. За одну глажку такое чудо техники прошлого сжигало стакан "живительной влаги". Из-за дефицита спирта такое новшество долго не просуществовало.

Долгое время утюги были доступны немногим и являлись роскошью. Так за спиртовый утюг можно было купить стадо овец. Были и алюминиевые утюги, созданные не для глажения, а для вывоза цветного металла за рубеж.

Портновское дело без утюга трудно себе представить. У портных есть поговорка: "Портной гадит - утюг гладит". Может быть, она не очень красиво звучит, но суть отражает верно. Без утюжки, растяжки и других операций, которые надо делать после каждого шва (для них есть специальные термины: разутюжить, заутюжить, приутюжить, выутюжить) - хорошую вещь не сошьёшь.

Есть даже такой портновский термин "пристукнуть", обычно это делается по краю борта или по толстому месту в шве.

Для рукавов

Для труднодоступных мест в области рукава, плеча, подмышек и так далее...

С появлением электричества и развитием техники, появились электрические утюги. С точки зрения электротехники, их принцип основывается на выделении тепловой энергии при прохождении электрического тока через резистивный нагревательный элемент.

Дни истории:

1635 - Основание Французской Академии.

1763 - На Маленницу в Москве в связи с коронацией и восшествием на престол Екатерины II устроен грандиозный праздник. В объявлениях, расклеенных по городу, извещается, что 30 января, 1 и 2 февраля по улицам "будет ездить большой маскарад, названный "Торжествующая Минерва", в котором изъявится гнусность пороков и Слава добродетели. По возвращении оного к горам, начнут кататься, на сделанном на то театре представят народу разные игралища, пляски, комедии кукольные, гумус покус и разные телодвижения".

1774 - Эндрю Бекер (Andrew Becker) демонстрирует практичность своего костюма прыжком в воду реки Темзы.

1784 - Согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь (в переводе с греческого - "величественный", "достойный поклонения").

1827 - По предложению И.Ф. Крузенштерна при Морском корпусе создается Офицерский класс для подготовки наиболее талантливых морских офицеров в "высших частях наук, к морской службе потребных".

Офицерский класс был создан по решению императора Николая I и разместился в здании Морского кадетского корпуса (набережная Лейтенанта Шмидта, 17). Курс был сначала двух-, потом трёхлетний. Первый набор состоял всего из 7 слушателей.

В Офицерском классе изучались высшая математика, физика, химия, физическая география, теория артиллерии, теория корабля и "сочинение чертежей". Программа сводилась к углублённому изучению общеобразовательных и теоретических дисциплин, предусмотренных курсом Морского корпуса. После второго года обучения выпускникам Офицерского класса присваивалось звание лейтенанта.

Первым директором Академии был назначен контр-адмирал А.П. Епанчин. За годы деятельности в стенах академии было подготовлено около 400 инженеров флота и 113 человек, имевших оперативно-тактическую подготовку.

7 августа 1862 года по решению Александра II Офицерский класс был преобразован в Академический курс морских наук, который также размещался в здании Морского кадетского корпуса. 10 февраля 1877 года (в день 50-летия образования Офицерского класса) Академический курс морских наук был переименован в Николаевскую морскую академию. Ныне Военно-морская академия им. адмирала флота Н.Г. Кузнецова.

1857 - Издание указа императора Александра II о сооружении в России первой сети железных дорог.

1877 - В Лондоне проведена странная полицейская операция: за день следовало арестовать всех цветочниц, торгующих "некачественной продукцией с ненатуральным запахом или с отсутствием такового".

1897 - Газета The New York Times начинает выходить со слоганом "Все новости, достойные упоминания" (All the News That's Fit to Print).

1920 - Группа рабочих опубликовала в "Вечерних известиях Моссовета" гневное письмо под названием "Уберите чучело". Речь шла о памятнике революционеру Михаилу Бакунину работы скульптора Б. Королева, стоявшем на Тургеневской площади.

Это была фигура из бетона, выполненная в кубистском стиле. Трудящиеся массы восприняли авангардистскую статую неоднозначно, если не сказать - враждебно. Поэтому с официальным открытием решили подождать и до окончательного решения вопроса памятник обшили досками. Холодной зимой 1919-1920 обшивку разорвали на топливо, памятник вновь открылся взору москвичей и после протеста в "Вечерних известиях" Моссовет постановил его убрать. Впрочем, по одной из версий истиной причиной низвержения королевского Бакунина было непонимание кубизма Лениным.

1931 - Нью-Дели становится столицей Индии.

С 1577 года столицей Британской Индии была Калькутта. А Дели служил политическим и финансовым центром нескольких империй Древней и Средневековой Индии.

В начале 1900-х годов британской администрации было сделано предложение перенести столицу Индийской империи из Калькутты в Дели. В отличие от Калькутты, расположенной на восточном побережье Индии, Дели находится в Северной Индии, и правительство Британской Индии считало, что управлять страной будет легче из Дели. В конце 1911 года Георг V заложил первый камень новой столицы Британской Индии - Нью-Дели. Строительные работы начались в 1912 году, а во время Первой мировой войны были приостановлены. Основные сооружения были закончены лишь к 1928 году. Формальная церемония открытия Нью-Дели состоялась 10 февраля 1931 года.

1934 - В Ленинграде торжественно открывается реорганизованный музей "Последняя квартира Пушкина".

1935 - Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР в Приморском крае был организован Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Он расположен в восточной и центральной водораздельной частях хребта Сихотэ-Алинь, на территории Тернейского и Красноармейского районов Приморского края.

Заповедник активно сотрудничает с учеными из США по тематике изучения экологии амурского тигра.

1937 - Создание Государственного ансамбля танца СССР под руководством Игоря Моисеева. В настоящее время носит название "Государственный академический ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева", поскольку со дня основания ансамбля и по сей день его бессменным руководителем является народный артист СССР Моисеев Игорь Александрович. Ансамбль был первой танцевальной группой Советского Союза, а сейчас и России, утвердившей в профессиональном хореографическом искусстве новый вид сценического танца - народный танец.

1946 - В СССР состоялись Выборы в Верховный Совет СССР.

Вот как об этом событии написал Владислав Крапивин в своих "Сказках Севки Глушенко": "10 февраля 1946 года был всенародный праздник - выборы в Верховный Совет СССР. Во время войны выборы не устраивались, но теперь вернулась мирная жизнь, значит, все должно быть, как в прежние счастливые времена. Еще в декабре по всему городу развесили фанерные плакаты в виде громадных календарей. На них ярко алело число "10 февраля", а сверху слова: "Все на выборы!". По домам ходили специальные люди - агитаторы - и рассказывали про тех, кого будут выбирать, про кандидатов в депутаты. Рано утром Севка и мама пошли на избирательный участок. Было темно и морозно, а все равно весело. Много людей шло к участку, и где-то играл оркестр. В зале Клуба железнодорожников среди знамен и плакатов стояли красные ящики с прорезями - урны. Над урнами висел портрет Сталина. Сталин был в фуражке и маршальских погонах. Он усмехался в усы и смотрел на Севку. Севка знал, что Сталин - это вождь. Самый добрый и самый мудрый. Про него на уроках пения разучивали песни, а на утренниках рассказывали стихи. Мама получила у длинного стола бюллетень. Это была бумага, на которой напечатана фамилия кандидата. Чтобы голосовать. Мама дала Севке свой бюллетень. Севка встал на цыпочки и опустил его в щель. Получилось, что он тоже проголосовал за учительницу Фомину..."

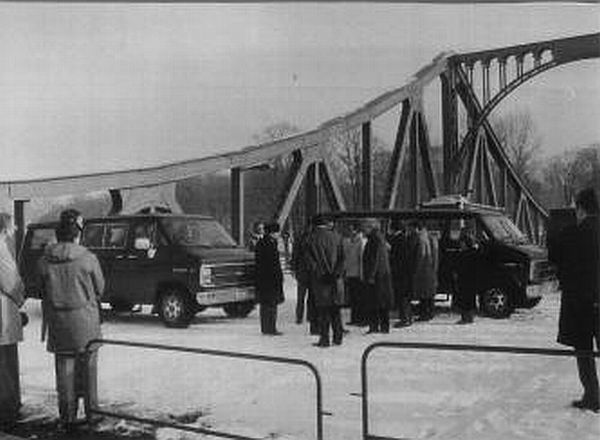

1962 - На знаменитом мосту Глиникер через реку Хафель состоялся один из самых известных обменов разведчиков в истории – обмен советского разведчика Вильяма Генриховича Фишера (известного больше под именем Рудольфа Абеля) на американского военного лётчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса.

После возвращения в США Пауэрс был подвергнут критике за то что не уничтожил оборудование самолёта и сдался живым. Однако позже он был полностью реабилитирован и признан героем.

Вильям Фишер (Рудольф Абель) после возвращения в СССР получил высокие государственные награды и обучал новое поколение разведчиков. Он умер в 1971 году и был похоронен с почестями.

Этот случай стал одним из самых известных эпизодов Холодной войны.

1963 - В Ленинграде открывается Дворец бракосочетания №2 на улице Петра Лаврова (ныне Фурштатская улица).

Здание известно как как особняк Варгунина. Здание особняка было построено для купца Константина Александровича Варгунина из семьи предпринимателей Варгуниных, владевших Невской писчебумажной фабрикой близ Санкт-Петербурга.

Автором проекта здания выступил российский архитектор Александр Иванович фон Гоген, но и сам К.А. Варгунин принял самое активное участие в проектировании особняка.

1973 - Открывается первый чемпионат мира для аэростатов типа монгольфьер в Альбукерке (штат Нью-Мехико, США).

1985 - Состоялась премьера телевизионного художественного фильма режиссера Александра Белинского "Голубые города", снятого ни киностудии Лентелефильм. Композитор: Андрей Петров. В фильме снимались: Кирилл Лавров, Людмила Сенчина, Михаил Боярский, Елена Соловей, Николай Караченцов, Евгения Симонова, Нани Брегвадзе, Ирина Муравьёва, Ирина Понаровская, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль.

Фильм-концерт. В фильме прозвучали песни и мелодии из кинофильмов композитора А. Петрова. На стихи поэтов: Б. Ахмадулиной, Ю. Друниной, М. Цветаевой, Ю. Берга, Е. Евтушенко, Л. Куклина, А. Масленникова, Г. Поженяна, Э. Рязанова, К. Рыжова, С. Фогельсона, Г. Шпаликова. Эстрадно-симфонический оркестр Ленинградского комитета по Телевидению и радиовещанию имени В. Соловьева-Седого, музыкальный руководитель и дирижер С. Горковенко.

1987 - На вооружение военно-транспортной авиации СССР поступил самолет Ан-124 "Руслан", разработанный ОКБ им. О.К. Антонова.

Этот гигант длиной 69,1 м и размахом крыльев 73,3 м мог развивать скорость до 865 км/час. Для военных перевозок "Руслан" применялся во время боевых действий в Афганистане и в районе Персидского залива.

2006 - Было объявлено, что археологи американского Мемфисского университета обнаружили в египетской Долине царей нетронутое захоронение с пятью саркофагами, датированное эпохой XVIII династии.

О такой сенсации не слышали с тех пор, как в 1922-м Говард Картер нашел гробницу Тутанхамона. Считалось, что из Долины царей, полностью обследованной еще 80-100 лет назад, уже не выжать подобных сокровищ. Но, увы, мумий в деревянных антропоморфных саркофагах не оказалось. Зато исследователи нашли расписные погребальные маски, а также десяток больших керамических сосудов с порошками и специальными снадобьями, инструменты для мумификации и пелены, в которые заворачивали мумии. Словом, это оказалась не гробница, а "морг", где высокопоставленных усопших готовили к погребальному обряду.

Здесь идут дополнения → #1035211

День Дипломата.

Ну просто нельзя не поприветствовать доблестных дипломатов старой красивой песней![]()

Слова М. Танича Музыка Н. Богословского

Полдня на визы,

Полдня на сборы,

Прощай, Плющиха, прощай Арбат…

Вернусь не скоро,

А может, скоро,

У дипломатов, как у солдат.

Чужие крыши, чужое слово,

Чужие звезды и флюгера,

И лишь транзистор поет нам снова

Про подмосковные вечера.

Мы смотрим зорко,

Мы ждать не будем,

Покуда пушки заговорят.

Мы обещаем защиту людям,

У дипломатов, как у солдат.

На чужедальних аэродромах

Тоска по дому, как боль, остра…

И снится запах родных черемух

И подмосковные вечера…

Растаял в дымке любимый город,

А сердце громко зовет назад.

Вернусь не скоро,

А может, скоро,

У дипломатов, как у солдат.

И мы недаром

За все в ответе,

За это небо и дым костра,

За мир и песни на целом свете,

За подмосковные

вечера…

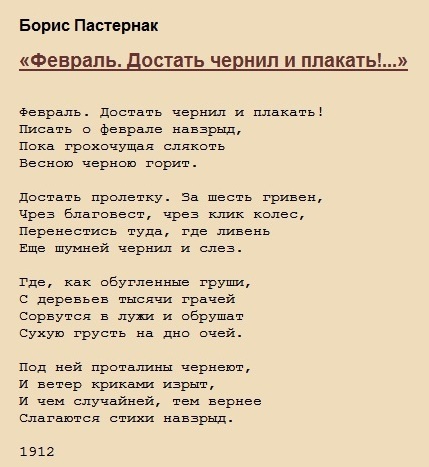

Нельзя не отметить и эту дату-День Рождения Бориса Пастернака-10 февраля 1890 года....

.jpg)

Зимняя ночь-Борис Пастернак...

Татьяна, большое спасибо за участие и интересные, красивые дополнения!!!

10 февраля, в Российской Федерации отмечается День дипломатического работника.

В этот день хочется поздравить всех причастных к этой нелегкой профессии, в современных реалиях столь значимой и опасной, как и труд военного.

Наша история знает много случаев гибели дипломатов на своих постах.

Мы знаем, что наши, российские дипломаты, во главе с Сергеем Лавровым, самые грамотные и самые лучшие во всем мире!

С Праздником!

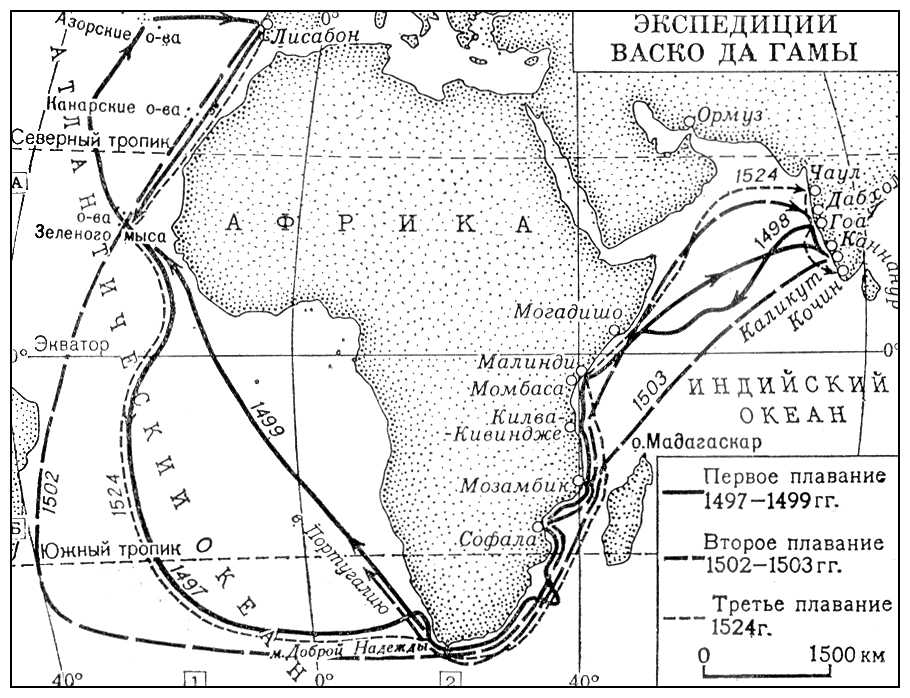

10 февраля 1502 года началось второе плавание в Индию Васко да Гамы.

Сразу после открытия морского пути в Индию португальское королевство стало организовывать ежегодные экспедиции в Индию. Экспедиция 1500 года возглавляемая Педру Алвариш Кабралом заключила торговый договор с заморином Каликута и основала там торговую факторию.

Но португальцы поссорились с арабскими купцами Каликута, фактория была сожжена, и Кабрал отплыл из города, обстреляв его из пушек. Союз с Каликутом сменился войной.

Чтобы основать в Индии укрепления и подчинить страну, в 1502 году король Мануэл послал эскадру во главе с Васко да Гамой. Экспедиция включала двадцать судов, из которых адмирал Индийского океана располагал десятью; пять должны были препятствовать арабской морской торговле в Индийском океане, а ещё пять, под командой племянника адмирала, Эштевана да Гама, предназначались для охраны факторий. Экспедиция выступила 10 февраля 1502 года.

По пути Васко да Гама основал форты и фактории в Софале и Мозамбике, покорил арабского эмира Килвы и наложил на него дань. Начиная жестокими мерами борьбу с арабским судоходством, он приказал сжечь арабское судно со всеми пассажирами-паломниками у Малабарского берега.

В октябре 1502 года флот прибыл в Каннанур. Местный раджа торжественно встретил португальцев и разрешил построить большую факторию. Загрузив суда пряностями, адмирал направился к Каликуту. Здесь он действовал решительно и жестоко. Несмотря на обещания заморина возместить убытки и сообщение об аресте виновников нападений на португальцев, адмирал захватил стоявшие в порту суда и обстрелял город, превратив его в развалины. Он приказал повесить на мачтах захваченных индийцев, отправил на берег заморину отрубленные у несчастных руки, ноги и головы, а тела выбросил за борт, чтобы их вынесло на берег.

Через два дня Васко да Гама вновь обстрелял Каликут и принёс морю новые жертвы. Заморин бежал из разрушенного города. Оставив для блокады Каликута семь кораблей под командованием Висенте Содре, да Гама отправился в Кочин. Здесь он догрузил корабли и оставил в новой крепости гарнизон. Заморин с помощью арабских купцов собрал большую флотилию, которая 12 февраля 1503 года выступила навстречу португальцам, снова приближавшимся к Каликуту. Однако артиллерией кораблей лёгкие суда были обращены в бегство.

В октябре 1503 года Васко да Гама вернулся с успехом в Лиссабон. Король, довольный добычей, повысил пенсию адмиралу, однако серьёзного назначения честолюбивому моряку не дал. Только в 1519 году да Гама получил земельные владения и графский титул.

10 февраля 1636 года относится первое письменное упоминание на Руси об утюге. В книге записей расходов царицы значилось: "Кузнецу Ивашке Трофимову 5 алтын, а он за те деньги сделал в царицыну палату утюг железный".

Ещё в IV веке до н. э. греки изобрели способ плиссировки своих просторных одежд из полотна с помощью горячего металлического прута, вроде скалки.

Потом римляне «выбивали морщинки», то есть складки из одежды металлическим молотком.

Славяне же до изобретения утюга гладили с помощью скалки, на которую наматывалось белье, и толстой плашки с зарубками и рукоятью, которую двигали вперед-назад.

Наконец, в середине XVIII века появился утюг с горящими углями внутри.

А к концу века XIX-го были придуманы утюги, нагреваемые газом. Они были очень ненадежными.

И только в начале XX века изобретатель Эрл Ричардсон убедил нескольких домохозяек опробовать его новое изобретение – облегченный утюг с электрическим нагревом

Вот это его детище, многократно усовершенствованное, служит нам и поныне.

10 февраля 1673 года в театре Пале-Рояль впервые была представлена комедия-балет «Мнимый больной» в трёх актах.

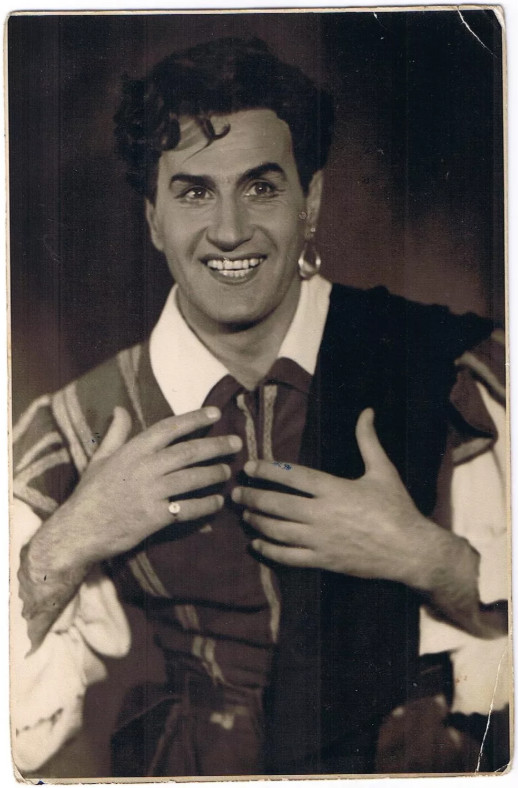

фото: Мольер в роли Аргана в заключительной сцене пьесы «Мнимый больной» (сидит на кресле в середине)

Написанная смертельно больным Мольером, комедия «Мнимый больной» – одна из самых весёлых и жизнерадостных его комедий. На её 4-м представлении 17 февраля 1673 года Мольер, игравший роль Аргана, почувствовал себя дурно и не доиграл спектакля. Он был перенесён домой и через несколько часов скончался.

Парижский архиепископ запретил было хоронить нераскаявшегося грешника и отменил запрет только по указанию короля. Величайшего драматурга Франции похоронили ночью, без обрядов, за оградой кладбища, где хоронили самоубийц.

Первый перевод комедии на русский язык появился ещё в 1743 году, первая постановка в России осуществлена в 1765 году силами любительской труппы.

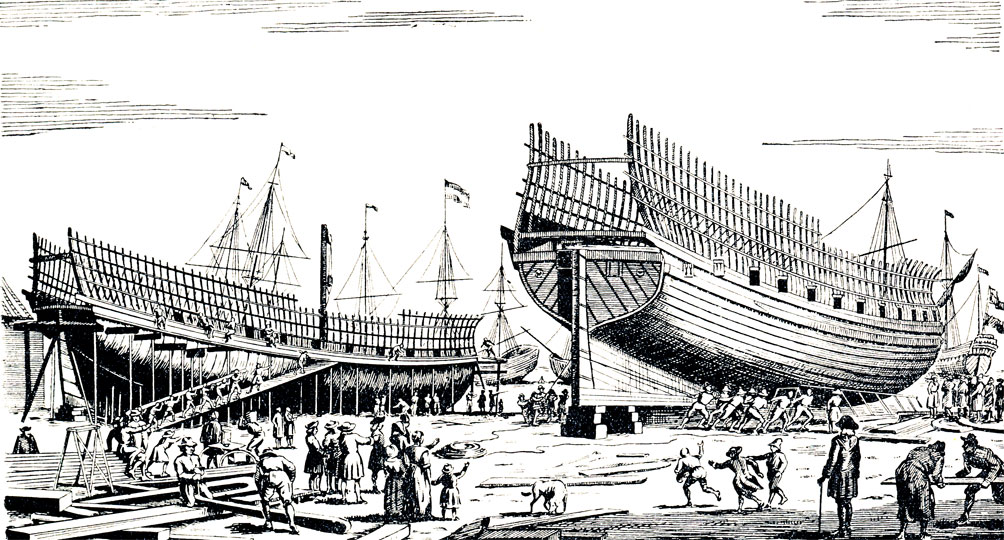

10 февраля 1701 года Пётр I повелел Новгородскому приказу и стольнику Ивану Татищеву «быть у стругового дела и построить на реках Волхове и Луге 600 стругов».

Струги должны были построены для переброски к Нарве войск, военной техники и провианта. Лужская верфь была заложена выше Ямбурга близ деревни Онежицы, в 18-ти километрах от современного города Луга.

Иван Татищев организовал доставку корабельного леса и постройку плавсредств, руководил их использованием во время похода к Нарве.

На Лужской верфи строились струги, галеры, полугалеры, бригантины и прочие суда для гребной эскадры Балтийского флота для участия в Северной войне.

В 1703 году английский мастер Херли Эндрю (в некоторых источниках встречается как Х. Андреев) на Лужской верфи заложил 44 бригантины, которые были построены и спущены на воду в 1704 году и вошли в состав Балтийского флота.

Суда, построенные на Лужской верфи, спускались вниз по течению до Ямбурга, где оснащались и загружались войсками, провиантом, оружием и техническими средствами, необходимыми для штурма крепостей. После этого суда шли по реке Луге до Россони, по которой доходили до Наровы и далее продвигались по ней к Нарве и Ивангороду.

10 февраля 1721 года при Петре I был издан сенатский указ о сборе штрафных денег за нехождение к исповеди.

Желание российского правительства пополнить казну, а также добиться лояльности и определенного уровня нравственности населения определило введение в XVIII в. штрафа за небытие у исповеди. Отсутствие четкого правового регулирования и координации ответственных органов, неумение церкви наладить работу с прихожанами все это серьезно затрудняло взыскание исповедного штрафа и в итоге привело к его отмене.

10 февраля 1810 года Александр I отказался выдать великую княжну Анну Павловну замуж за Наполеона.

Брак был нужен французскому императору ради наследника, чтобы утвердить на престоле династию Бонапартов. Советники Наполеона представили список кандидатур из европейских принцесс, среди которых были и сёстры императора Александра I – Екатерина Павловна и Анна Павловна. Однако сами Романовы не желали породниться с Бонапартом.

Екатерину Павловну русский двор стремительно выдал замуж за принца Георга Ольденбургского.

Со второй, Александр I под благовидным предлогом отказал: Анна была слишком мала – ей всего 14 лет. В письме к Наполеону он дипломатично сослался на мнение своей матери. Мол, увы, по завещанию императора Павла судьбами дочерей может распоряжаться только их мать.

Наполеон, получив такую депешу из Петербурга, все понял правильно. В итоге Бонапарт посватался к австрийской принцессе Марии-Луизе. А несостоявшаяся невеста Бонапарта, Анна Павловна, позднее станет королевой Нидерландов.

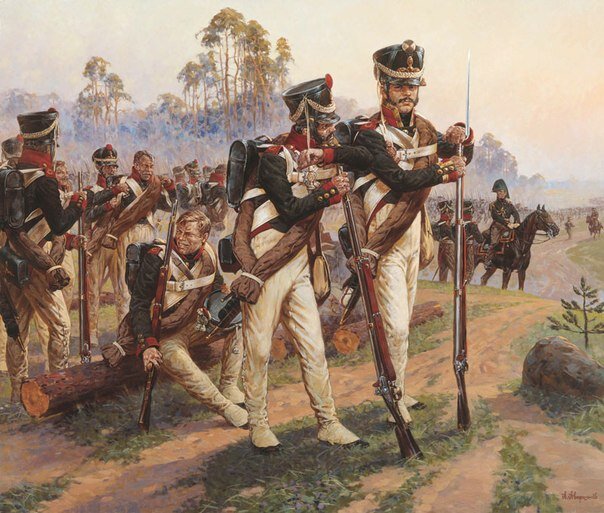

10 февраля 1813 года русский етучий отряд генерал-майора графа М.С. Воронцова в бою у местечка Рогазен (Рогозное) разбил 4-й польский полк Легионов Вислы, сражавшегося на стороне французов. Неприятель потерял в бою много убитых и более 200 пленными.

Отряд графа Воронцова следовал из Бромберга в сторону Позани, когда получил известие о расположении в местечке Рогазен 4-го польского полка и нескольких артиллерийских депо численностью до двух тысяч человек. Войска отряда графа Воронцова выбили поляков из Рогазена. Противник, не желая отступать, установил два орудия, надеясь сдержать наступление русских. Быстрая атака нашей кавалерии уничтожила артиллерийскую прислугу и заставила поляков отступить на пять верст, где те получили подкрепление, состоявшее из вестфальских войск. Неприятель двинулся в контратаку, но в третий раз был опрокинут и полностью разбит.

10 февраля 1814 года произошло сражение при Шампобере – разгром русского корпуса под командованием З.Д. Олсуфьева.

фото: Жан Антуан Симеон Форт. Сражение при Шампобере 29 января (10 февраля) 1814 г.

Наполеон воспользовался разбросанным положением корпусов Силезской армии прусского фельдмаршала Блюхера при их движении на Париж. Он атаковал всей армией под местечком Шампобер 9-й пехотный корпус Олсуфьева из армии Г. Блюхера.

9-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Олсуфьева был сильно ослаблен предыдущими маршами и боями, в его составе было только около 3,7 тыс. солдат при 24 орудиях. Таким образом, 9-й пехотный корпус был корпусом только по названию. Он был слабее даже полностью укомплектованной дивизии. У Олсуфьева совершенно не было кавалерии.

Армия Наполеона Бонапарта состояла из 30 тыс. человек (20 тыс. пехоты и 10 тыс. кавалерии) и 120 орудий. В её состав входили: 2 дивизии Старой гвардии под командованием Мортье (8 тыс. солдат); 2 дивизии Молодой гвардии Нея (6 тыс. человек); корпус Мамона (6 тыс. человек); гвардейской кавалерии Груши (6 тыс. человек), 1-й кавалерийского корпуса (2 тыс.) и кавкорпуса Дефранса (2 тыс.).

Наполеон, встретив упорное сопротивление незначительных русских войск, посчитал, что это передовые силы более мощного соединения. Кавалерии у Олсуфьева не было, но всё же было ясно, что вскоре французы просто обойдут русские фланги и корпус будет окружен. Олсуфьев собрал военное совещание. Все командиры высказались за отход на Этож и далее к Вертю, к штабу Блюхера, где должны были быть корпуса Клейста и Капцевича. Однако Олсуфьев имел приказ командующего, по которому он должен был защищать Шампобер до последнего как поселение, связывавшее штаб Блюхера с остальными частями армии. К тому же Олсуфьев надеялся на помощь со стороны Блюхера. Поэтому Олсуфьев решил отбиваться дальше.

Бригада генерал-майора К.М. Полторацкого (Нашебургский и Апшеронский полки с 9 орудиями) получила приказ до последнего держаться в Шампобере. Французы, преувеличивая силы Полторацкого, поставили большие батареи и открыли сильный огонь по селению. Солдаты Полторацкого отразили несколько кавалерийских атак. Но когда уже начало темнеть, у них закончились боеприпасы. Русские солдаты были вынуждены отбиваться штыками. Полторацкий, отрезанный от остальных сил корпуса, построил оставшихся солдат в каре и стал отходить в лес, расположенный в двух верстах от селения.

Французы дважды предлагали русским сдаться, но получили отказ. Тогда они выдвинули конные орудия и стали расстреливать каре. К тому же противник упредил русских, и лес заняли стрелки, которые открыли сильный огонь по каре. Одновременно атаки возобновила французская кавалерия. Окруженные со всех сторон, осыпаемый картечью и градом пуль, отражая конные атаки, войска Полторацкого были частично уничтожены, частично попали в плен, часть солдат смогла пробиться к своим. Орудия французы захватили. Полторацкий был ранен и попал в плен.

Олсуфьев в это время попытался пробраться в обход к Монмиралю. Там Олсуфьев надеялся соединиться с корпусом Остен-Сакена. Однако во время движения русские войска были атакованы дивизией Рикара и кирасирами Думерка. Потратив все патроны и отбиваясь штыками, войска Олсуфьева были вконец расстроены. Сам Олсуфьев в суматохе штыкового боя был ранен и попал в плен.

Командование принял неустрашимый командир 15-й дивизии, генерал-майор П.Я. Корнилов. Вместе с генералом Удомом он решил драться до последней капли крови и не сдаваться в плен. Собрав остатки корпуса в кулак, Корнилов и Удом штыками проложили себе дорогу к своим. Корнилов вывел около 1700 человек, вместе с ранеными. Корпус сохранил оставшиеся орудия и все знамена.

Русские войска потеряли убитыми и пленными около 2 тыс. человек. Было потеряно 9 орудий из 24. В плен попали раненые генералы Олсуфьев и Полторацкий. Французы потеряли около 600 человек.

Русские войска сохранили свою честь и славу, в этом бою они в очередной раз совершили бессмертный подвиг, небольшим отрядом сражаясь с целой армией врага, которой руководил сам Наполеон. Французский император пригласил к себе Олсуфьева, но так как тот плохо говорил на французском языке, привели Полторацкого. Когда тот сообщил о числе русских войск, Наполеон сначала не поверил: «Вздор! Не может быть! В вашем корпусе было, по крайней мере, 18 тыс. человек». Полторацкий ответил, что честь русского офицера не позволяет ему лгать, его слова – чистая правда. Их могут подтвердить и другие пленные. Наполеон сказал: «Если это правда, то, по чести, одни русские умеют так жестоко драться. Я прозакладывал бы голову, что вас было по меньшей мере 18 тыс. человек».

Сражение при Шампобере стало первой битвой так называемой «шестидневной войны Наполеона», когда французский император в четырёх сражениях нанёс поражения войскам союзников и перехватил стратегическую инициативу в свои руки.

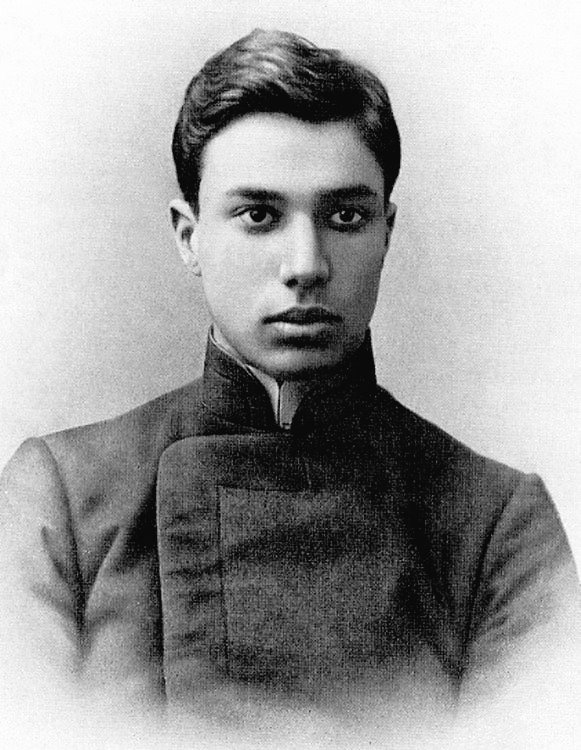

10 февраля 1890 года в Москве в семье академика живописи Л.О. Пастернака и Р.И. Пастернак (урожденной Кауфман), до замужества бывшей профессором Одесского отделения Императорского русского музыкального общества, родился Борис Леонидович Пастернак – русский поэт, писатель и переводчик. Наиболее важными для духовного становления будущего поэта явились три события: приобщение к христианству, увлечение музыкой и философией. Считается одним из крупнейших русских поэтов XX века. Первые стихи Пастернак опубликовал в возрасте 23 лет. В 1955 году Пастернак закончил написание романа «Доктор Живаго». Его стихи и переводы вошли в золотой фонд русской и зарубежной литературы.

10 февраля 1903 года родился Матвей Блантер, композитор-песенник, Народный артист СССР. Лауреат Сталинской премии второй степени. Герой Социалистического Труда. Его песни стали символом эпохи. «Катюша», «В лесу прифронтовом», «В городском саду играет»...

10 февраля 1915 года родился Владимир Михайлович Зельдин - советский и российский актёр театра и кино. Артист Центрального академического театра Российской армии. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

10 февраля 1917 года родился Алексей Николаевич Ботян – советский разведчик, ветеран Второй мировой войны, Герой Российской Федерации. Он спас от уничтожения польский Краков. Послевоенный период биографии полковника Ботяна долго еще будет оставаться под грифом «Совершенно секретно».

После войны продолжил службу в разведке.

В 1983 году в возрасте 66 лет уволен в отставку.

Несмотря на представления к званию Героя Советского Союза, Алексей Ботян долгое время оставался без высшей награды. Только в 2007 году он был удостоен звания Героя Российской Федерации за спасение Кракова.

А.Н. Ботян прожил долгую жизнь. Ушёл из жизни в 2020 году в возрасте 103 лет, оставив после себя историю, достойную легенды.

10 февраля 1918 года Лев Троцкий, глава советской делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске, заявил, что советская делегация считает войну законченной. При этом он нашёл условия мирного договора, выдвигаемые германо-австрийской стороной, неприемлемыми.

фото: Второй состав советской делегации в Брест-Литовске, 15 января 1918

Сидят слева направо: Лев Каменев, Адольф Иоффе, Анастасия Биценко

Стоят: В.В. Липский, Пётр Стучка, Лев Троцкий, Лев Карахан.

В своём заявлении на конференции Лев Троцкий сказал: «Мы выходим из войны. Мы отказываемся санкционировать те условия, которые германский и австро-венгерский империализм пишет мечом на теле живых народов. Мы не можем поставить подписи русской революции под условиями, которые несут с собой гнет, горе и несчастье миллионам человеческих существ. Правительства Германии и Австро-Венгрии хотят владеть землями и народами по праву военного захвата. Пусть они свое дело творят открыто. Мы не можем освящать насилия. Мы выходим из войны, но мы вынуждены отказаться от подписания мирного договора.»

Германская сторона заявила в ответ, что неподписание Россией мирного договора автоматически влечёт за собой прекращение перемирия. После этого советская делегация демонстративно покинула заседание, мотивировав это необходимостью вернуться в Петроград для получения дополнительных инструкций. В тот же день Троцкий послал телеграмму главковерху Крыленко, в которой потребовал немедленно издать приказ по действующей армии о прекращении состояния войны с державами германского блока и о демобилизации армии. Крыленко утром следующего дня издал данный приказ. Узнав об этом распоряжении, Ленин попытался немедленно отменить его, но его сообщение не пошло дальше ставки Крыленко.

Воспользовавшись разрывом переговоров, австро-германские войска 18 февраля в 12 часов дня начали наступление по всему Восточному фронту, и уже на следующий день Совнарком обратился к германскому правительству с заявлением о согласии немедленно заключить мир. 22 февраля было опубликовано знаменитое воззвание «Социалистическое отечество в опасности!», а еще через день, 23 февраля, было начато формирование Рабоче-крестьянской Красной армии. На следующий день германское правительство предъявило новые условия мира, гораздо более тяжелые: теперь оно требовало в пять раз большую территорию, чем прежде. Под давлением Владимира Ленина они были приняты в тот же день, и 3 марта мир был подписан новой советской делегацией во главе с Григорием Сокольниковым, а 15 марта ратифицирован IV Чрезвычайным всероссийским съездом Советов.

Из сводки Советского Информбюро за 10 февраля 1942 года Великой Отечественной войны.

Наша часть, действующая на одном из участков Калининского фронта, встретив колонну противника, фланговым огнём из пулемёта уничтожила до 100 немецких солдат. Миномётное подразделение части командира Сазонова, поддерживая наступление наших бойцов, уничтожило до 300 немецких солдат и офицеров.

Под прикрытием миномётного и пулемётного огня гитлеровцы пытались контратаковать наш батальон. 10 красноармейцев под командованием лейтенанта Яковлева зашли во фланг наступавшим немецким частям. Открыв огонь из ручного пулемёта и автоматов, бойцы вывели из строя вражескую миномётную батарею и пулемёт, затем забросали врага гранатами. Немцы бежали, бросая оружие. Контратака противника была сорвана.

10 февраля 1942 года Гленну Миллеру вручили самый 1-й в истории «Золотой диск» (покрытый слоем золота) от компании RCA Victor.

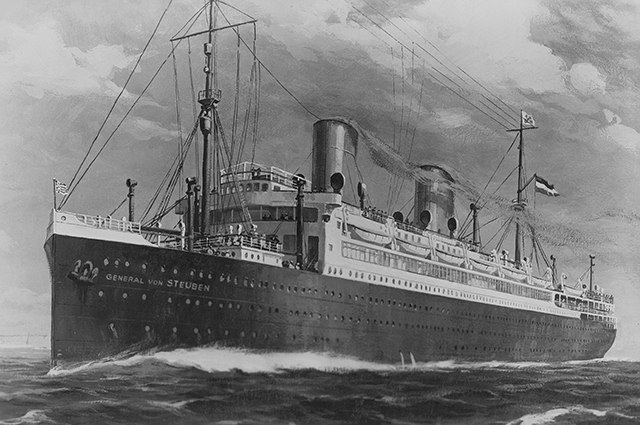

10 февраля 1945 года советская подлодка С-13 под командованием Александра Маринеско потопила немецкий транспорт «Генерал фон Штойбен».

С 9 января по 15 февраля 1945 года Александр Маринеско совершал пятый боевой поход. Неожиданно гидроакустик Шпанцев услышал шум винтов. Маринеско решил, что прямо по курсу – немецкий крейсер «Эмден». Вахтенный журнал советской подлодки подтверждает, что в условиях зимней ночи цель определили как крейсер «Эмден», а не как лайнер «Штойбен».

Маневрирование и преследование противника заняло четыре с половиной часа, после чего было выпущено две торпеды. Обе попали в цель. Транспортный лайнер «Генерал фон Штойбен» затонул, унеся жизни более 3 тыс. человек, среди которых были раненые, беженцы и… вооруженные немецкие солдаты.

Более того, немцы нарушили Женевскую конвенцию и перевозили на корабле с ранеными боеприпасы (что опять-таки подтверждается вахтенным журналом). Лайнер представлял собой законную военную цель еще и потому, что на его борту располагались зенитные пулеметы. При этом корабль шел в сопровождении боевого охранения и без соответствующих знаков (Красного Креста).

Но об этом современные западные историки предпочитают молчать.

10 февраля 1945 года погиб в бою командир орудия Т-34 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса гвардии старшина Егор Захарович Клишин.

24 января 1945 года танк Клишина первым достиг Одера и, истребив боевое охранение моста, не дал его уничтожить. Благодаря этому на западный берег Одера успешно прорвались танковые части. В боях на западном берегу Клишин лично уничтожил 7 танков, 16 огневых точек, около 100 вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии старшина Егор Клишин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды.

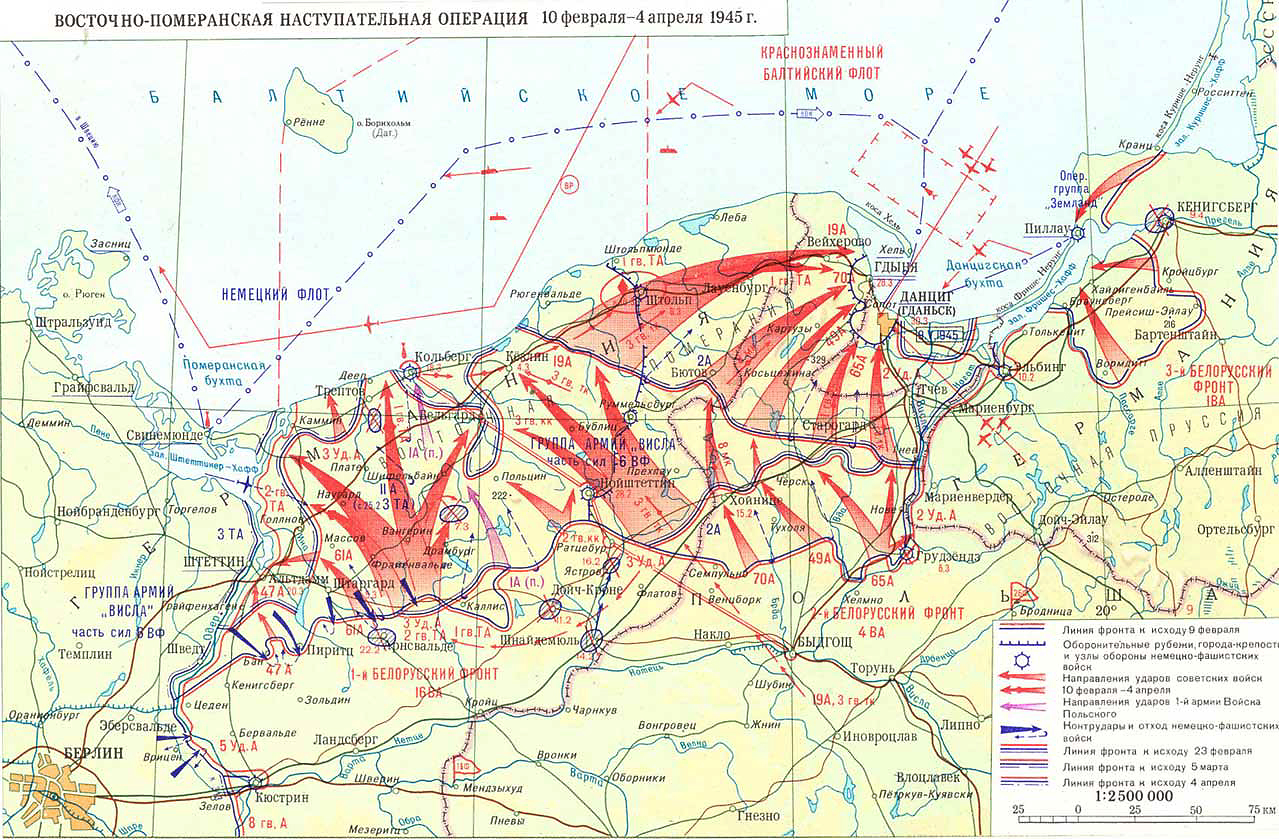

10 февраля 1945 года войска Первого (Маршал Советского Союза Г.К. Жуков) и Второго (Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) Белорусских фронтов начали Восточно-Померанскую стратегическую наступательную операцию. Им противостояла немецкая группа армий «Висла». В результате операции, завершившейся 4 апреля, была разгромлена немецкая группа армий «Висла», а советские войска вышли к побережью Балтийского моря.

Вся территория Восточной Померании представляла собой один огромный оборонительный укрепрайон. При этом первыми в наступление переходили войска 2-го Белорусского фронта (К.К. Рокоссовский). Не имея численного превосходства, им пришлось взламывать хорошо укрепленную оборону противника лишь за счет таланта полководцев, мастерства командиров и мужества солдат.

"Гитлеровцы сопротивлялись с упорством обреченных. В течение недели шли напряженные бои. Противник, опираясь на сильные укрепления, предпринимал многочисленные контратаки. В отдельные дни наши войска продвигались всего на один – два километра, а то и вовсе на несколько сотен метров".

И.И.Федюнинский

За 102 дня операции были освобождены 54 города и сотни других населенных пунктов. Противнику был нанесен огромный урон: были разгромлены 21 немецкая дивизия и восемь бригад, из них шесть дивизий и три бригады полностью уничтожены.

"И страшно нам мешали беженцы. Геббельсовская пропаганда вбила в головы немцев столько клеветы о советских войсках, что люди в ужасе покидали насиженные места, лишь заслышав о нашем приближении. Захватив с собой домашний скарб, они целыми семьями бежали куда глаза глядят. Шоссе и проселки были забиты обезумевшими людьми. Одни бежали на запад, другие на восток. К тому же дороги были загромождены брошенным гитлеровцами военным имуществом. Войска с огромным трудом прокладывали себе путь...

Беженцы вскоре убеждались, что никто их не трогает, что вся геббельсовская болтовня – дикая ложь, и, успокоенные, возвращались домой. И снова людская лавина захлестывала дороги, но теперь она двигалась в обратную сторону".

К.К. Рокоссовский

В результате разгрома восточно-померанской группировки противника была устранена угроза нанесения контрудара в тыл 1-го Белорусского фронта, чем были созданы благоприятные условия для подготовки дальнейшего наступления на берлинском направлении.

За мужество и героизм ряд соединений и частей были награждены орденами, а также удостоены почетных наименований Гданьских, Кольбергских, Померанских и других.

10 февраля 1962 года, на мосту Глиникер-Брюкке (Glienicker Brucke), соединяющем Берлин и Потсдам, где проходила граница между Германской Демократической Республикой (ГДР) и Западным Берлином, произошел обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса.

Утром 10 февраля к мосту с одной стороны подошли американские автомашины, в одной из которых находился Абель. С другой - машины советских и восточногерманских представителей, которые привезли Пауэрса. Их сопровождал крытый фургон с радиостанцией. В нем на всякий случай укрывалась группа пограничников из ГДР.

Официальные представители обеих сторон встретились на середине моста и завершили заранее обговоренную процедуру. Абель и Пауэрс были приглашены туда же. Офицеры подтвердили, что это именно те люди, которых они ждут.

После этого Абелю был вручен документ об освобождении, подписанный в Вашингтоне 31 января 1962 года президентом США Джоном Кеннеди и министром юстиции Робертом Кеннеди.

Вслед за этим Абель и Пауэрс прошли каждый на свою сторону границы.

ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА

(Ольга Удачная)

10 февраля –печальная дата в российской истории. В этот день завершилось земное бытиё великого поэта земли русской А.С.Пушкина,но его гений и слава бессмертны» так писал в письме друг поэта П.А.Вяземский.Пересматривая версии гибели Пушкина, складывается, что все они создают взаимосвязанную картину. Интриги переплелись, создав череду роковых обстоятельств. Как говорил друг Пушкина – князь Вяземский:«Несчастная смерть Пушкина, окруженная печальною и загадочною обстановкою, породила много толков в петербургском обществе; она сделалась каким-то интернациональным вопросом. Известно, что тут было замешано и дипломатическое лицо. Тайна безыменных писем, этого пролога трагической катастрофы, еще недостаточно разъяснена. Есть подозрения, почти неопровержимые, но нет положительных юридических улик» — рассуждал Вяземский.

Версия 1 — классическая, которую изучают в средней школе, такова: Пушкин, спустя несколько лет после женитьбы на молоденькой Натали Гончаровой, столкнулся с соперником, Жоржем Дантесом. Молодой француз назойливо ухаживал за женой Пушкина, после чего был вызван на дуэль, на которой и убил поэта. Между тем, исследователи находят гораздо больше нюансов, чем кажется на первый взгляд.Роковым стал второй вызов на дуэль, исходящий от Пушкина — первая не состоялась по причине того, что была отозвана в преддверии грядущей свадьбы Екатерины Гончаровой (сестры Натали) и Дантеса.

Версия 2 — Пушкин против масонов(?)

Версия убийства поэта под видом дуэли.Если принять версию об убийстве, то возникает закономерный вопрос: был ли Дантес убийцей-одиночкой или за ним кто-то стоял?По какой-то причине суд не стал обращать внимание на факты, которые подметил спустя почти 150 лет доктор юридических наук А.Наумов, внимательно проанализировавший материалы судебного разбирательства:

«Показания Дантеса по поводу причин дуэли искренностью и не пахли. Более того, они от начала и до конца являются ложными, хотя и построены будто бы на правдоподобной основе. На протяжении всего процесса тактика Дантеса была неизменной: отрицать всё, что привело бы к установлению истинных причин дуэли. Геккерен же направлял поведение Дантеса и во время процесса, а также усиленно хлопотал о благоприятном исходе дела, заботясь и о собственной репутации.Итак, посол Нидерландов в России, он же приёмный отец Жоржа Дантеса – Луи Геккерен направлял поведение своего приёмыша. Он же, по всей видимости, и организовал ту дуэль.

Но и он не единственный, кто прямо способствовал гибели поэта.

Вспомним, что в последние годы жизни Александра Сергеевича буквально травили. Петербургская пресса мешала с грязью его семейную жизнь, распускались сплетни о том, что он имеет якобы отношение к порнографическим стишкам, гулявшим по рукам в аристократических салонах.

По мнению историка-эмигранта Бориса Башилова, такую травлю Пушкину могли устроить только масоны.

Масонство, или Орден вольных каменщиков – всемирное тайное общество, поставившее своей целью вести человечество к достижению земного Эдема, в царство любви и истины. Это официально декларируемые цели масонов

Таким образом, масонство – это очень влиятельная секта. При вступлении в масонский Орден человек дает клятву не изменять делу «вольных каменщиков». В противном случае ослушника ждёт смерть… Именно масоны стояли у истоков Великой французской революции 1789 года .

В России масонство начало распространяться со времён Петра I. К началу XIX столетия масонские ложи проникли практически во все сферы русской жизни, захватив прежде всего нашу аристократию.

Отец Пушкина Сергей Львович очень увлекался масонским лозунгом: «Свобода, равенство, братство» и потому не случайно определил будущего великого русского поэта в Царскосельский лицей, организованный масонами швейцарцем Лагарном и Михаилом Сперанским.

Борис Башилов справедливо отмечает:«Царскосельский лицей подготавливал лицеистов не столько к государственной службе, сколько к вступлению в тайные противоправительственные общества»

Это переполнило чашу терпения царя Александра I, который после войны 1812 года порвал с либерально-масонствующей средой и стал принимать меры для укрепления национальных основ существования государства.

Выпускника Царскосельского лицея Пушкина высылают на юг. Там Александр Сергеевич прямо вошел в контакт с масонским Орденом. Это были члены «Южного общества», прозванные в последствии декабристами. Пушкин вступил в масонское братство и… с ужасом понял, что совершил большую ошибку! Масон Павел Пестель раскрыл ему планы Ордена: истребление царской семьи, установление диктатуры «вольных каменщиков», расчленение России и т.д.

Как потом писал впоследствии сам Александр Сергеевич:

«Я вдруг понял, что казавшееся доныне правдой, было ложью, чтимое – заблуждением, а цели, которые я себе ставил, грозили преступлением, падением, позором!»

В 1820 году Пушкин возвращается в свое имение Михайловское под Псковом. С этого момента он порывает с масонством. Его теперь можно было часто видеть за беседами со священнослужителями, с крестьянами, он глубоко погрузился в изучение отечественной истории. Выражаясь словами исследователя Ивана Андреева, Пушкин становится «русским национальным поэтом».Он не принял участия в восстании декабристов, хотя многие бывшие друзья по лицею в канун событий 25 декабря 1825 года звали его в Петербург. После воцарения на российском престоле Николая I Пушкин поехал на встречу с государем в Чудов монастырь. Состоялся долгий, обстоятельный и откровенный разговор. Пушкин заверил царя, что он ничего не имеет против правительства и желает только одного – быть полезным Отечеству и Престолу. Николай I обещал поэту свое покровительство.

Начался расцвет творчества поэта: сказки, поэмы «Полтава» и «Медный всадник», произведения болдинского периода.

Когда после подавления польского восстания 1830 года в Европе началась информационная атака на Россию, Александр Сергеевич написал великолепные патриотические стихи «Клеветникам России», не потерявшие своей актуальности и поныне…

Масоны, которых Николай I загнал в глубокое подполье, не могли простить такого отступнику.

Последней каплей их терпения, видимо, стали архивные изыскания поэта. Пушкин тщательно изучал пугачёвский бунт. Известно, что он читал протоколы допросов пленных пугачёвцев и их вожаков. Не исключено, что поэту попались документы, свидетельствующие о предательской по отношению к России роли масонства в пугачевском восстании. И если бы Пушкин их опубликовал, то масонское братство было бы со скандалом дискредитировано в глазах россиян.Пушкина начали дискредитировать и травить в прессе. А потом решили попросту ликвидировать. Прямое убийство грозило тщательным полицейским расследованием с непредсказуемыми последствиями. И потому был выбран более тонкий способ – дуэль.

ЕЩЕ ОДНА ВЕРСИЯ-Пушкин убили гомосексуалисты(?)

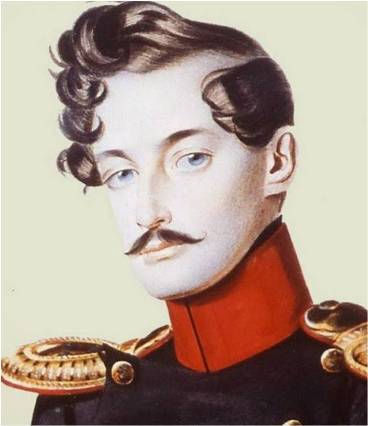

Жорж Шарль Дантес

Дантес приехал в Россию через несколько лет после июльской революции во Франции, свергнувшей династию Бурбонов, с определенной целью сделать карьеру.

Здесь он стал приемным сыном голландского посланника в Петербурге барона Геккерена.

Об очень тесных отношениях солидного барона Геккерена и с молодым офицером Дантесом в свете рассказывали немало. Барон даже усыновил своего близкого друга, сделав наследником своего немалого состояния. В такую внезапную бескорыстность никто не поверил. В порочном высшем свете за подобную связь не преследовали и «от дома не отказывали», но повышенный интерес, хихиканье, сплетни, навязчивость.

Дантеса в свете сразу прозвали «женой Геккерена».

«Старик барон Гекерн был известен распутством. Он окружал себя молодыми людьми наглого разврата и охотниками до любовных сплетен и всяческих интриг по этой части» — рассказывал князь Вяземский.Князь Трубецкой о паре Геккерен-Дантес писал прямо «…за ним [Дантесом] водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой, впрочем, мы узнали гораздо позже. Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккерном, или Геккерн жил с ним… …Судя по всему, … в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль».

В текстах А.Карамзина тоже сказано без намеков: «Геккерен, будучи умным человеком и утонченнейшим развратником, какие только бывали под солнцем, без труда овладел совершенно телом и душой Дантеса».

Пушкин в личной переписке обсуждал тему отношений Дантеса и его «опекуна», говоря, что они «предаются содомскому греху», а потом Дантес после этих трудов отдыхает в борделях.

Чтобы избавиться от навязчивого внимания светских сплетников, Геккерен посоветовал Дантесу поухаживать за Натали Пушкиной – первой красавицей. Подобный поступок должен был отвлечь общество от отношений Геккерена и Дантеса. Для острастки Геккерен даже говорил Натали о чувствах своего «сына» к ней.

Об убийстве Пушкина Дантес и Геккерен поначалу не помышляли. Рисковать жизнью на дуэли Дантес не хотел, но вскоре ситуацией воспользовались враги поэта, подогрев ситуацию сплетнями.

Хронист конца начала 20 века Щеголев прямо обвиняет Геккерена и его клан в убийстве Пушкина «Они [враги Пушкина] примыкают к патологическому на сексуальной почве коллективу, группировавшемуся вокруг Геккерена.

Спаянные общими эротическими вкусами, общими эротическими забавами, связанные «нежными узами» взаимной мужской влюбленности, молодые люди — все высокой аристократической марки — легко и беспечно составили злой умысел на жизнь Пушкина».

ДАВИД САМОЙЛОВ:

Пусть нас увидят без возни,

Без козней, розни и надсады,

Тогда и скажется:

«Они

Из поздней пушкинской плеяды».

Я нас возвысить не хочу.

Мы - послушники ясновидца...

Пока в России Пушкин длится,

Метелям

не задуть

свечу.

Может быть, никто так не понимал Пушкина, как Давид Самойлов.

Пушкин прожил короткую, как тот выстрел, жизнь, но память о нём, несомненно, переживёт времена и века...

10 февраля 1837 года, от смертельного ранения, полученного на дуэли, скончался один из самых авторитетных литературных деятелей XIX века.

8 февраля 1837 года Пушкин стрелялся на дуэли с Дантесом. Роковая встреча противников состоялась на Черной речке.

В квартиру на Мойке, 12 поэта на руках внёс дядька Никита Козлов. Было около 18:30. Пушкина переодели и уложили на диван в кабинете.

Пуля, выпущенная французом, пробила шейку бедра и попала в низ живота Пушкину, вызвав обильное внутреннее кровотечение и переломы правой подвздошной и крестцовой костей. Это и стало причиной смерти поэта, поскольку в то время такое ранение являлось неизлечимым.

Поэт попросил прибывшего на Мойку хирурга Николая Арендта быть с ним откровенным. «Если так, то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды» – ответил Арендт.

Два дня прожил Александр Сергеевич в страшных мучениях. С Пушкиным был его друг Владимир Даль (тот самый автор словаря русского языка). Вот его рассказ:

<...> он крепился усильно и на слова мои «терпеть надо, он отвечал отрывисто: «нет, не надо стонать; жена услышит... ».

29 января около 14:45 «друзья и ближние окружили изголовье отходящего. Он вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, сказал: „кончена жизнь“. Я спросил тихо: „что кончено“. „Жизнь кончена“ – отвечал он внятно и положительно.

„Тяжело дышать, давит“ — были последние слова его <...>».

Перед смертью, не теряя мужества и присутствия духа, он переписывался с императором, который пообещал взять на себя заботу о его семье, исповедался священнику и попрощался с близкими.

Отпевали Пушкина в церкви Спаса Нерукотворного Образа, а похоронили на территории Святогорского Успенского монастыря Псковской губернии, недалеко от могилы матери. В августе 1841 года на могиле Пушкина установили надгробие работы скульптора Александра Пермагорова.

Сегодня Пушкин стал одним из главных врагов киевского режима. Злобные и тупые бандерлоги инстинктивно чувствуют смертельную угрозу для своего темного бандеровского мирка, которую несут лучи «солнца русской поэзии».

Она вечно актуальная, живая, она бьет прямо в цель как пуля: чтобы еще раз убедиться в этом, достаточно просто перечитать «Бородинскую годовщину».

Бородинская годовщина

Великий день Бородина

Мы братской тризной поминая,

Твердили: «Шли же племена,

Бедой России угрожая;

Не вся ль Европа тут была?

А чья звезда ее вела!..

Но стали ж мы пятою твердой

И грудью приняли напор

Племен, послушных воле гордой,

И равен был неравный спор.

И что ж? свой бедственный побег,

Кичась, они забыли ныне;

Забыли русской штык и снег,

Погребший славу их в пустыне.

Знакомый пир их манит вновь —

Хмельна для них славянов кровь;

Но тяжко будет им похмелье;

Но долог будет сон гостей

На тесном, хладном новоселье,

Под злаком северных полей!

Ступайте ж к нам: вас Русь зовет!

Но знайте, прошеные гости!

Уж Польша вас не поведет:

Через ее шагнете кости!..»

Сбылось — и в день Бородина

Вновь наши вторглись знамена

В проломы падшей вновь Варшавы;

И Польша, как бегущий полк,

Во прах бросает стяг кровавый —

И бунт раздавленный умолк.

В боренье падший невредим;

Врагов мы в прахе не топтали,

Мы не напомним ныне им

Того, что старые скрижали

Хранят в преданиях немых;

Мы не сожжем Варшавы их;

Они народной Немезиды

Не узрят гневного лица

И не услышат песнь обиды

От лиры русского певца.

Но вы, мутители палат,

Легкоязычные витии,

Вы, черни бедственный набат,

Клеветники, враги России!

Что взяли вы?.. Еще ли росс

Больной, расслабленный колосс?

Еще ли северная слава

Пустая притча, лживый сон?

Скажите: скоро ль нам Варшава

Предпишет гордый свой закон?

Куда отдвинем строй твердынь?

За Буг, до Ворсклы, до Лимана?

За кем останется Волынь?

За кем наследие Богдана?

Признав мятежные права,

От нас отторгнется ль Литва?

Наш Киев дряхлый, златоглавый,

Сей пращур русских городов,

Сроднит ли с буйною Варшавой

Святыню всех своих гробов?

Ваш бурный шум и хриплый крик

Смутили ль русского владыку?

Скажите, кто главой поник?

Кому венец: мечу иль крику?

Сильна ли Русь? Война, и мор,

И бунт, и внешних бурь напор

Ее, беснуясь, потрясали —

Смотрите ж: всё стоит она!

А вкруг ее волненья пали —

И Польши участь решена…

Победа! сердцу сладкий час!

Россия! встань и возвышайся!

Греми, восторгов общий глас!..

Но тише, тише раздавайся

Вокруг одра, где он лежит,

Могучий мститель злых обид,

Кто покорил вершины Тавра,

Пред кем смирилась Эривань,

Кому суворовского лавра

Венок сплела тройная брань.

Восстав из гроба своего,

Суворов видит плен Варшавы;

Вострепетала тень его

От блеска им начатой славы!

Благословляет он, герой,

Твое страданье, твой покой,

Твоих сподвижников отвагу,

И весть триумфа твоего,

И с ней летящего за Прагу

Младого внука своего.

1831 г.

При этом Александр Сергеевич был вольнодумцем и бунтарем, дружил с декабристами, критиковал власть. Однако он всегда оставался верным сыном России.

«Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя..., но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал», – писал Пушкин Чаадаеву.

10 февраля 1890 года родился российский писатель Борис Пастернак.

Все мы знаем его стихи и прозу из школьной программы.

Несколько интересных фактов:

В детстве он мечтал стать композитором, сочинял и импровизировал на фортепиано. В доме его родителей постоянно собирались известные художники, литераторы, композиторы и другие деятели культуры. Среди гостей были, в частности, Сергей Рахманинов и Александр Скрябин. 13-летний Борис, восхищавшийся Скрябиным и его творчеством, решил сам заняться музыкой и посвятил этому несколько лет своей жизни. До наших дней дошли музыкальные произведения Бориса Пастернака – две прелюдии и одна соната для фортепиано.

Когда будущему поэту и писателю было 13 лет, его выбросила из седла лошадь. Подросток упал и сломал бедро, в результате чего одна нога у него до конца жизни была короче другой. Из-за этой травмы другие литераторы в шутку называли Пастернака «кентавром».

В юности хотел быть философом, брал уроки у немецкого неокантиста Германа Когена.

Диплом хранится в МГУ. Борис Пастернак окончил старейшее учебное заведение Российской Империи – МГУ, но так и не явился забрать диплом. Он хранится в архивах университета.

Однажды Пастернак подрался с Есениным. Тот не считал Пастернака настоящим поэтом и всяческие старался его поддеть.

После революции семья Пастернака переехала в Германию, а затем в Лондон. Сам Борис решил не сбегать и остался в СССР.

Является автором большинства переводов произведений Шекспира, которые сегодня считаются каноническими.

Имя заглавного героя романа «Доктора Живаго» писатель придумал, когда «наткнулся на круглую чугунную плиту с «автографом» фабриканта – «Живаго». Пастернак и решил, что пусть он будет такой вот, неизвестный, вышедший не то из купеческой, не то из полуинтеллигентской среды, – этот человек будет его литературным героем».

Советское издательство отказалось печатать роман «Доктор Живаго», но тем не менее он вышел в Италии.

Творчество Пастернака, несмотря на гонения внутри страны, высоко ценили за рубежом.

На премию Нобеля Пастернака выдвинул французский писатель Альбер Камю.

23 октября 1958 года Шведский комитет присудил Пастернаку звание Нобелевского лауреата и премию с формулировкой «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы».

В этом же году «Доктор Живаго» был нелегально переиздан в Нидерландах на русском языке.

Значительную часть этого тиража распространили в 1959 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Вене.

Отказался от Нобелевской премии. В 1958 году Борис Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе за роман «Доктор Живаго», но был вынужден отказаться от нее из-за травли, которая обрушилась на него в советской прессе.

Пастернак вошел в число авторов, которые отказались от присужденной им Нобелевской премии. Два других писателя – Жан-Поль Сартр и Лев Толстой.

В 1987 году Борис Пастернак был реабилитирован и его посмертно вернули в Союз писателей СССР.

Через год журнал «Новый мир» опубликовал роман «Доктор Живаго», а Шведская академия признала недействительным вынужденный отказ от награды.

В 1989 году Нобелевский диплом и медаль Бориса Пастернака передали его старшему сыну Евгению.

Ну если занудствовать, то Ботян да, спас Краков от уничтожения, но прототипом майора Вихря он не был; им был Евгений Березняк. Вся первая серия 3-серийной телеверсии "Майора Вихря" практически в точности воспроизводит злоключения Березняка после заброски в Польшу. Да и "полковника Берга" (который на самом деле был... фельдфебелем, правда, на офицерской должности) завербовал тоже он. И захваченная во время передачи радистка - тоже его.

Михаил, спасибо за уточнение!

В сети пишут –

Майор Вихрь - собирательный образ.

Юлиан Семёнов для создания своего героя "майора Вихря" использовал три прообраза.

Два - реальные разведчики ВОВ:

1) Евгений Березняк, до войны учительствовал, потом возглавлял Львовское РОНО. Подпольщик на Днепропетровщине, закончил разведшколу. Командир группы "Голос" (сам Березняк - "Голос", Алексей Шаповалов - "Гроза", радистка Ася Жукова - "Груша").

2) Алексей Ботян

3) Внешность и характер "Майора Вихря" Юлианом Семёновым взяты от друга писателя Овидия Горчакова, написавшего "Вызываем огонь на себя".

Другой источник:

А Вики пишет – Прототипами главного героя, майора Вихря, являются сразу два человека. Это Евгений Березняк (награждённый высшей польской наградой «Виртути Милитари»), а также друг Юлиана Семёнова, известный писатель Овидий Горчаков (автор повести «Вызываем огонь на себя»), некоторые черты которого он придал главному герою. Но в основном, внешность и характер «Вихря» списаны с Евгения Березняка.

Хорошо, уберу упоминание этого фильма.

Только вот от Ботяна в фильме нет НИЧЕГО. Скорее всего, Семёнов про Ботяна и не слышал, поскольку тот был еще действующим агентом. А вот дело Березняка, уже давно бывшего на гражданке, ему, надо думать, частично показали. Поэтому именно Березняка и можно считать единственным прототипом в полном смысле слова.

А вот с внешностью вышло забавно. Реальный Вихрь-Березняк оказался больше похож на киношного Колю, сыгранного Павловым, своего заместителя, которым в жизни был Шаповалов. А реальный Шаповалов был гораздо больше похож на Бероева, сыгравшего Вихря. Такая вот забавная перестановочка.

А. Шаповалов

Е. Березняк

Михаил, да, скорее всего, про А. Ботяна Семёнов не знал. Думаю, Вы правы. Я не подумала, что Ботяна совсем недавно рассекретили. :)

___keepration_220x220.jpg)

В этот день родились... - https://tunnel.ru/view/post:301118