27 сентября - Календарь Истории. Всемирный день туризма.

27 сентября.

Всемирный день туризма.

Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября. Праздник был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 1979 году.

Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению. День служит напоминанием о том, что все граждане мира имеют право наслаждаться невероятным разнообразием нашей планеты и красотой мира, в котором мы живем. Поэтому в этот День Всемирная туристская организация призывает всех обратить внимание на важность и пользу доступного туризма для общества.

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата наша земля!

И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов - всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых.

Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 30 лет. В этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали, посвященные туризму и туристическому бизнесу.

Интересно, что первое в мире туристическое агентство было открыто в 1841 году Томасом Куком.

День воспитателя и всех дошкольных работников.

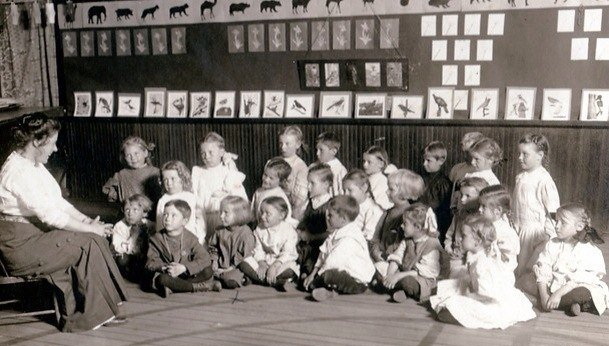

Санкт-Петербургская газета "Детский сад во всех сторон" сообщала, что 27 сентября 1863 года на Васильевском острове, в небольшом деревянном доме последовательница немецкого педагога Фридриха Фребеля Софья Андреевна Люгебиль открыла первый в Санкт-Петербурге детский сад.

Именины.

Иван.

Народные приметы и фольклор Руси.

В этот день Православная церковь отмечала Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

На Воздвиженье отмечается быстрое наступление холодов, окончание уборки, дальнейшее замирание жизни животных перед зимой.

Множество поговорок основано на созвучии слов: воздвижение - движение: "Воздвижение - кафтан с шубой сдвинулся". "Воздвижение - кафтан с плеч сдвинет, тулуп надвинет". "Воздвижение тепло сдвигает, а холод надвигает". "Воздвижение осень зиме навстречу двигает". На Воздвижение птица в отлёт двинулась. "Двинулись над Русью птиц вереницы". "На Воздвижение змеи сползаются в кучи, по оврагам, и прячутся в земле". "Около Воздвижения змеи цепенеют, перед зимней спячкой". "На Воздвижение ни змей, ни гад по земле сырой не движется". "На Воздвижение зазимки - мужику не беда".

В эту пору начинается одна из самых важных осенних работ у деревенских баб - рубка капусты и заготовка её на зиму. Этим работам посвящено немало поговорок: "Воздвижение - капустница, капусту рубить пора". "На Воздвижение первая барыня - капуста". "Смекай, баба про капусту - Воздвижение пришло…". "И плохая баба о Воздвижение - капустница". "То и рубить капусту, что со Воздвижения". "Во Воздвижение у доброго молодца - капуста у крыльца". "У доброго мужика на Воздвиженьев день и пирог с капустой".

Начинались девичьи вечеринки - капустники, капустницы, капустинские вечера. Рубка капусты - не простая работа, а целый обряд, и совершалась она с разными песнями, сопровождалась угощением по вечерам. "Капустинские вечеринки - на две недели".

Существует поверье, что если, собираясь на праздник, девушка в день Воздвиженья семь раз прочтет особое заклятье, то понравившемуся ей парню приглянется и ее красота. А заклятье это такое: "Крепко мое слово, как железо! Воздвигни, батюшка Воздвиженьев день, в сердце добра молодца (имярек) любовь ко мне, девице красной (имярек), чтобы этой любви не было конца - веку, чтобы она в огне не горела, в воде не тонула, чтобы зима ее студеная не знобила! Крепко мое слово, как железо!".

Воздвиженские заимки не беда, что-то скажет Покров - батюшка.

На Воздвиженье птица в отлет двинулась.

В этот день медведь залегает в берлогу.

Высоко летят гуси в Воздвиженье - к высокому половодью, низко - к малому.

Северный ветер на Воздвиженье - теплое лето в будущем году.

На Воздвиженье, когда змеи и гады прячутся по своим домам, все двери держат закрытыми, чтобы они случайно не попали в дом.

На Воздвиженье ни змея и никакой гад по земле сырой не движется. Они собираются в кучу, и там им является легендарный Алатырь-камень - отец всем камням, который они лижут до тех пор, пока не излижут весь.

Если на Воздвиженье змея укусит человека, то ей не уползти: она останется мерзнуть в зимнюю стужу.

В этот день леший сгоняет всех зверей в лес на смотр, поэтому в лес ходить нельзя.

В этот день нельзя начинать никакого важного дела, так как все начатое на Воздвиженье будет или неудачно, или бесполезно.

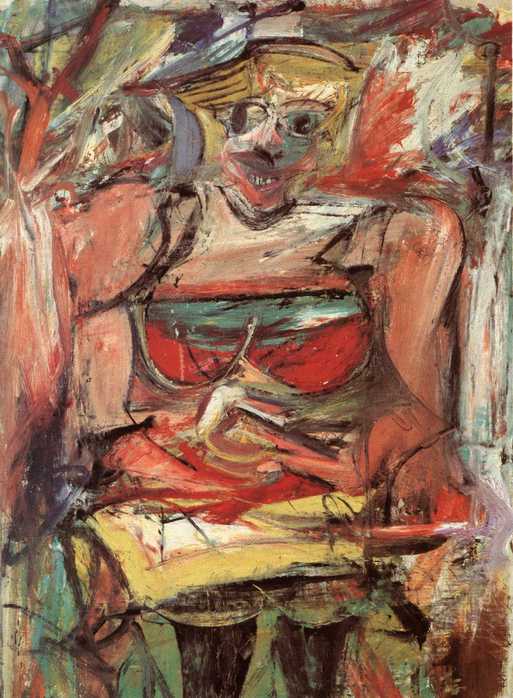

Родившимся в этот день дан дар к живописи. Им следует носить аметист.

Знаменательные события.

Спущен на воду парусный линейный корабль "Слава Екатерины".

27 сентября 1783 года на херсонской верфи был спущен на воду боевой корабль "Слава Екатерины".

Первые государевы парусные суда России строились на основанной в 1667 году по указу царя Алексея Михайловича верфи в селе Дединово Коломенского уезда. Там было построено около 12000 кораблей, судов и малых плавсредств более 70 классов и типов, а благодаря реформаторской деятельности Петра количество верфей перевалило за две сотни.

Но в послепетровский период в развитии судостроения наступил заметный спад. Спустя годы с восшествием на престол Екатерины II было принято решение о том, что русский флот должен превосходить датский и шведский флоты вместе взятые. В мирное время планировалось иметь 21 линейный корабль, 4 фрегата и свыше полусотни других судов, а для войны их число могло быть увеличено.

В 1778 году в устье Днепра заложили новый порт Херсон со стапелями для постройки кораблей и фрегатов. Херсонский первенец, 60-пушечный линейный корабль "Святая Екатерина", из-за затянувшихся сроков строительства был разобран прямо на стапеле. Зато 66-пушечная "Слава Екатерины" стала первым парусным линейным кораблем Черноморского флота, который был спущен на воду на херсонской верфи.

Корабль заложил в июне 1779 года командир Херсонской крепости генерал-цейхмейстер И.А. Ганнибал, сын "арапа Петра Великого" и дядя матери А.С. Пушкина. Длина корабля составила 49 метров, ширина – 13, осадка – 5,8. Элегантное классическое военное судно в своей оснастке сочетало привычные прямые паруса с новомодными косыми. Его первым командиром был назначен капитан 1-го ранга черногорский граф М.И. Войнович, по утверждению автора "Солдата Ивана Чонкина" В.Н. Войновича, - его пращур.

Боевая служба корабля в основном пришлась на русско-турецкую войну 1787-1791 годов. Тогда же он участвовал в морских сражениях под руководством адмирала Федора Ушакова. Заслуженная слава, добытая в жестоких морских баталиях, ставит этот корабль в один ряд с другими кораблями - героями отечественного флота.

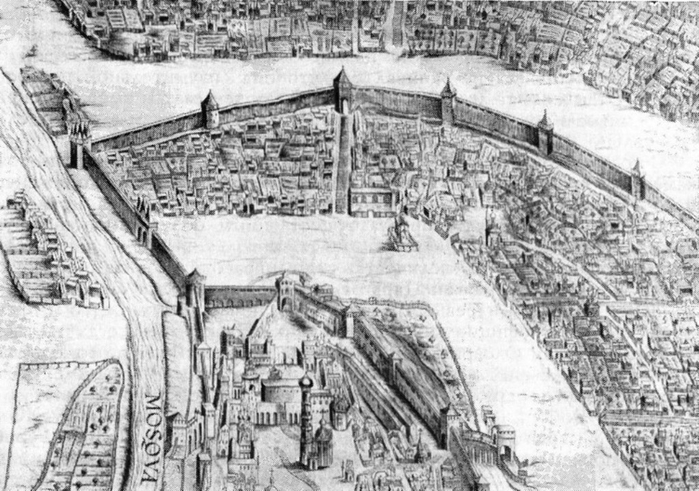

Имперский посол Никола Варкоч доносил в Вену: "27 сентября мы выехали из Мамонова около полудня и, сделав 3 мили, были уже на показанном месте в городе Москве, переправились сначала на пароме через реку Москву, довольно большую и судоходную. Пока мы ехали в Кремль, везде стояло несколько тысяч народа, глядевшего с удивлением на наше шествие. В самом Кремле и перед ним стояли по обеим сторонам московские стрелки в числе четырех тысяч с длинными ружьями; для большей торжественности въезда там звонили по всем церквам в большие колокола".

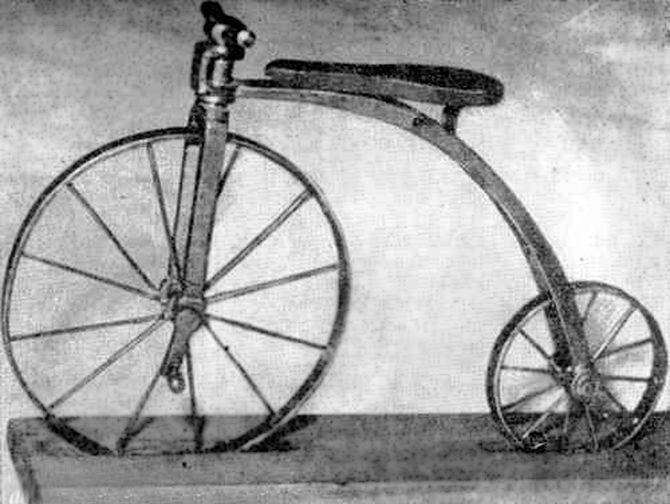

История изобретения велосипеда в том виде, в котором он дошел до наших дней, доподлинно неизвестна. По одной из популярных версий, первый велосипед с педалями, сиденьем, рулем и двумя колесами сконструировал механик Ефим Артамонов, крепостной сибирский кузнец Пожвинского завода.

Велосипед, построенный на Нижнетагильском заводе, был железным, имел вид двухколесной тележки с педальным приводом на переднее колесо и рулем, а переднее колесо было почти в три раза больше заднего. Колеса, расположенные одно за другим, скреплялись изогнутой металлической рамкой. Велосипед приводился в движение ногами путем поочередного нажима на педали, которые сидели на оси переднего колеса.

Конструкция самоката была настолько прочна, что мастер смог совершить на нем нелегкое путешествие (со скоростью 10 км/ч) из уральского Верхотурья в Петербург на коронацию Александра I – 15 сентября (по ст. ст.) 1801 года.

Изобретение так удивило всех присутствующих и царя, что за создание велосипеда Артамонову со всем его потомством была дарована свобода от крепостной зависимости. Понравившееся чудо техники затем пополнило царскую коллекцию редкостей, после чего было забыто. Второе рождение велосипеда, как, впрочем, и его названия (в переводе с латинского "велосипед" – "быстрые ноги"), состоялось в 1808 году в Париже.

Сейчас велосипед Артамонова хранится в Нижнетагильском краеведческом музее, а его точная копия – в Политехническом музее в Москве. В Пермском областном краеведческом музее тоже есть велосипед, сделанный в Артамоновских мастерских. Велосипед этот деревянный, колеса приводились в движение тягой на веревках. Никаких шин на колесах не было, и поэтому велосипеды долгое время называли "костотрясами".

Зато на сегодняшний день велосипед является и спортивным инвентарем, и средством активного отдыха, и одним из самых распространенных в мире средств передвижения.

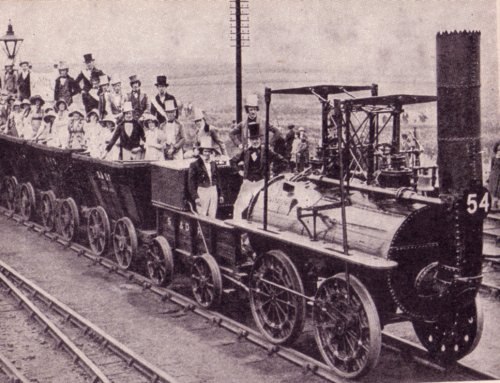

1825 - В Англии начинается движение по первой общественной железной дороге.

"Сегодня у нас большой народный праздник; версты на три расставлено столов на Девичьем Поле; пироги заготовлены саженями, как дрова; так как пироги эти испечены несколько недель назад, то будет трудно их съесть, но у почтенной публики будут фонтаны вина, чтобы их смочить…"

"Желать уловить мимолетные зеркальные отражения - вещь не только невозможная, как показали тщательные немецкие опыты, но одновременно и кощунственная. Человек был создан по образу и подобию Божию, а Божий образ не может быть уловлен ни одним аппаратом, созданным человеком".

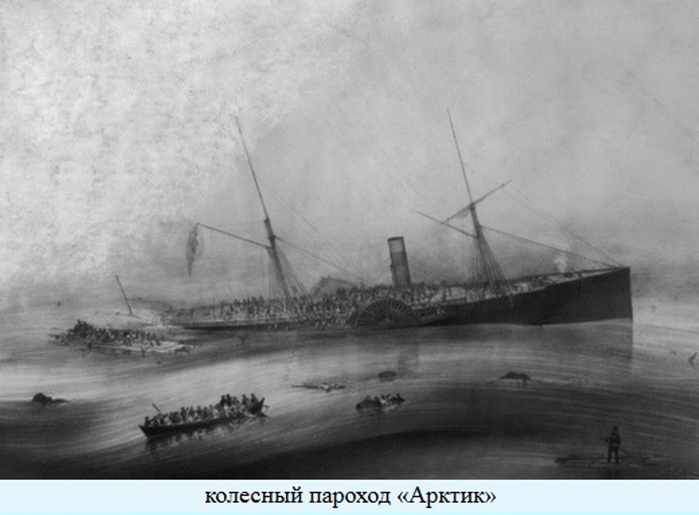

Итог: "Арктик" затонул в 20 милях от берега спустя 4 часа после столкновения с "Вестой". Погибло 322 человека. Ни одной женщине и ребенку спастись не удалось. Среди погибших были жена, дочь и младший сын Эдварда Колинза, основателя Colllins Line - владельца "Арктика". Выжило всего 80 человек.

"Веста", выбросив весь свой груз, же все-таки сумела добраться до Сент-Джордж. Всего на ней погиб 31 человек.

В сентябре он прибыл в Москву для встречи с представителями антисоветской организации "Трест", которая состоялась на одной из малаховских дач. Не подозревая о том, что "Трест" - создание ОГПУ, Рейли распланировал работу "московского подполья", передав ему немалую сумму денег. Спустя месяц после этого совещания и ареста на вокзале разведчика расстреляли по приговору Ревтрибунала, вынесенному заочно еще в 1918 году за участие в контрреволюционном заговоре Локкарта.

На этом закончилась карьера Сиднея Рейли, который считается королём шпионажа 20 века, асом Перманентной Революции.

Но арест и пребывание в ГУЛАГе навсегда заразили Королева пессимистическим отношением к окружающей действительности. По воспоминаниям близко знавших его людей, любимой поговоркой Сергея Павловича была фраза "Шлепнут без некролога".

1956 - Вышел в свет первый номер детского юмористического журнала "Веселые картинки".

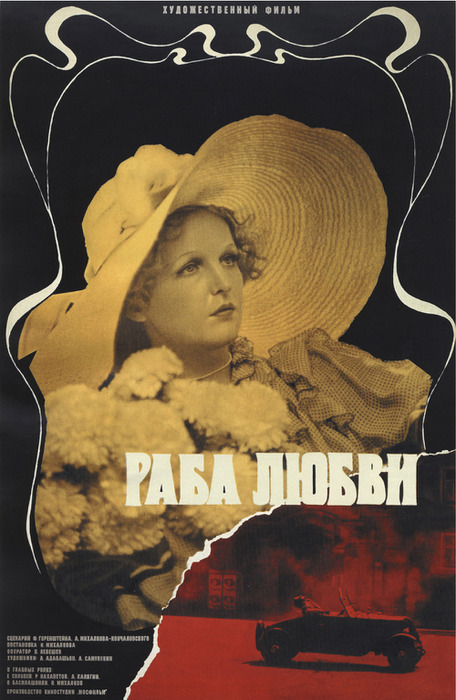

Гражданская война. В небольшом крымском городке, занятом белогвардейцами, московская киногруппа снимает салонную драму. Исполнители главных ролей - звезда немого кино Ольга Вознесенская и не менее знаменитый Максаков. Оператор группы Виктор Потоцкий (руководитель подпольной группы революционеров) ведет нелегальные съемки арестов и расстрелов. Влюбленный в Ольгу он пытается раскрыть ей смысл событий, происходящих в России. Вознесенская начинает помогать другу и даже спасает ему жизнь. На какое-то время...

Правительство РФ конкретизировало статус НЦБ. Согласно соответствующему постановлению, оно является подразделением криминальной полиции, входящим в состав центрального аппарата МВД России.

Женщина, которая продавала время

На фото - Рут Бельвиль, лондонская продавщица времени. Переняв в 1892 бизнес своих родителей, она ежедневно сверяла свой хронометр с часами в Гринвичской королевской обсерватории, а затем доставляла точное время своим абонентам (например, часовщикам).

Как и многие другие представители древних профессий, Рут пострадала от прогресса. В феврале 1924 радиостанция «Би–би–си» запустила трансляцию точного времени из Гринвича посредством тех самых шести знаменитых гудков.

В итоге от 200 постоянных клиентов верными ей остались 40–50.

Рут проработала так почти пол–века и ушла в 1939 на пенсию в возрасте 85 лет. За свою карьеру она успела прослыть неким артефактом истории.

Корабли-призраки.

"Октавиус"

Хотя корабль считается легендой, история Октавиуса остается одной из самых знаменитых. В 1775 г китобойное судно Геральд натолкнулось на корабль Октавиус, бесцельно плывущим вдоль побережья Гренландии. Члены команды Геральда взошли на Октавиус и обнаружили застывшие от холода тела экипажа и пассажиров. Капитан корабля был найден у себя в каюте, в середине заполнения журнала, на котором стоял 1762 г. Согласно легенде капитан поспорил, что быстро вернется в Англию по Восточному пути, но корабль застрял во льдах.

"Джойта"

Этот корабль нашли пустым в южной части Тихого океана в 1955 г. Он направлялся к островам Токелау, когда что-то случилось. Прошло уже несколько часов, когда была снаряжена спасательная команда. Корабль, однако, обнаружили, через 5 недель. На судне не было пассажиров, команды, груза и спасательных шлюпок, а один бок был серьезно поврежден. После более тщательного исследования оказалось, что радиоволна Джойты была настроена на сигнал бедствия, а на палубе нашли сумку врача и несколько кровавых повязок. Никого из команды так больше и не увидели, и тайна не была раскрыта.

"Леди Лавибонд"

Капитан корабля Симон Пил только что женился и решил поехать в круиз, чтобы отпраздновать это событие. С собой он взял свою жену, несмотря на старые приметы моряков о том, что женщина на корабле к несчастью, и отправился 13 февраля 1748 г. К несчастью для Пила, его первый помощник также был влюблен в его жену и от ревности и злости повел корабль прямо на песчаную отмель. Леди Лавибонд затонула, потянув за собой всех, кто был на борту. По легенде со времени кораблекрушения судно видели возле Кента каждые 50 лет.

"Мария Целеста"

Мария Целеста – торговое судно, брошенное командой и плывущее по Атлантическому океану. Корабль находился в пригодных условиях с поднятыми парусами и полным запасом еды. Но все его шлюпки, журнал капитана и, что более важно, команда таинственно исчезли. Не было признаков борьбы, а весь алкоголь и вещи команды оставались нетронутыми, что исключает пиратов. Самой вероятной теорией является то, что шторм или технические неполадки заставили команду покинуть корабль.

"Летучий Голландец"

В морском фольклоре нет корабля-призрака более известного, чем Летучий Голландец. Впервые корабль упоминался в 1700 е гг в книге Джорджа Бэррингтона «Путешествие к гавани Ботани». Согласно истории, Летучий Голландец был судном из Амстердама. Капитаном являлся Ван дер Декен. Корабль направлялся в Ост-Индию, когда его настиг шторм возле мыса Доброй Надежды. Полный решимости продолжить путь, Ван дер Декен сошел с ума, убил своего первого помощника и поклялся пересечь мыс. Несмотря на его усилия, корабль потонул, и, как гласит легенда, капитан и его призрачный корабль обречены скитаться по морям вечно.

abcfact.ru

Русская крестьянская семья оказалась в Книге рекордов Гиннеса

Сколько может быть детей в семье? Десять, пятнадцать, двадцать пять? Ответ простой: сколько Бог даст. «Рекорд», установленный в России более 200 лет тому назад крестьянином Фёдором Васильевым, до сих пор никому не удалось побить…

Когда благочестивый крестьянин из города Шуя Владимирского уезда Федор Васильев надумал жениться на такой же благочестивой русской крестьянке, он даже не подозревал, что прославится не только в свое время, но и на долгие годы, и даже столетия, как отец самого большого количества детей, рожденных от одной жены.

К сожалению, история не сохранила даже малых подробностей об этой женщине. Прямые потомки семьи Васильевых, которые до сих пор живут в тех местах, не знают ни имени, ни фамилии в девичестве этой легендарной матери, установившей своеобразный рекорд.

В общей сложности за 40 лет (с 1725 по 1765 гг.) она родила 69 детей: четыре раза — четверняшек, семь раз — тройняшек и 16 раз двойняшек, то есть, ни один из ее многочисленных детей не появился на свет в одиночку. Всего было двадцать семь родов, и только двое малюток погибли при рождении, остальные дети дожили до зрелого возраста.

Этот уникальный факт был зафиксирован в летописи Никольского монастыря, и даже царица Екатерина II отметила его, как феномен деторождения. Шуйский случай был скорее исключением, хотя и не единственным. Например, в 1755 году был представлен ко двору крестьянин из села Введенское Яков Кириллов 60 лет от роду. Отец 72 детей — 57 от первой жены и 15 – от второй. Причем история умалчивает, остановился ли Яков Кириллов на достигнутом.

О Федоре Васильеве известно, что он родился в 1701 году. Был глубоко верующим мужем. Его семья жила по традиционным канонам строгого домостроя.

Никто тогда на Руси аборты не делал, и детей рожали, сколько Бог пошлет. Чадородие всегда считалось благословением свыше, так что семейству Васильевых Господь, по-видимому, благоволил.

Можно предположить, какая ответственность лежала на плечах этого удивительного человека! Каких трудов стоило прокормить и одеть такое огромное семейство! Скорее всего, большинство детей в раннем возрасте поступило в распоряжение монастыря, поэтому никто по миру не пошел.

После смерти первой жены Федор Васильев женился еще один раз, и уже вторая супруга (о которой также не сохранилось никаких сведений!) родила ему восемнадцать детей! В общей сложности Федоров стал отцом 87 детей!!!

Эти данные документально подтверждены и циркуляром по переписи населения 1782 года, направленным в Московскую губернскую канцелярию из Шуйского уездного суда:

«…Того же уезда владения Николаевского монастыря у крестьянина Фёдора Васильева, которому от роду 75 лет, было две жены, с коими он прижил детей: с первой – четыре четверни, семеры тройни да шестнадцатеры двойни, итого 69 человек, с другой женой – двои тройни и шестеры двойни, итого 18 человек; всего же имел он с обеими женами детей 87 человек, из коих померло 4, налицо живых 83 человека».

Даже спустя 200 лет Федора Васильева называют рекордсменом по плодовитости, а его «достижение» занесено в книгу рекордов Гиннеса. Одновременно рекордным стало и самое большое число близнецов в одной семье. А вот желающих повторить подобные «рекорды» шуйского крестьянина пока что не находится…

moiarussia.ru

27 сентября - Всемирный день туризма.

Скульптура "Турист". 1937 г. Дмитровский фарфоровый завод. Бисквит. Высота 20,6 см.

27 сентября в России отмечается общенациональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников.

.jpg)

27 сентября 1657 года родилась царевна Софья – правительница России в 1682–1689 (регентство при малолетних царях Иване и Петре). Первая женщина во главе Русского государства после княгини Ольги, которая правила Русью с 945 года.

Софья на монете в ½ червонца из коллекции Государственного историко-культурного музея-заповедника Московский Кремль.

27 сентября 1770 года во время русско-турецкой войны 1768-74 годов 2-я русская армия под командованием графа П.И. Панина после долгой осады взяла Бендеры. Потери русских войск составили свыше 6 тысяч человек, турецких – 5 тысяч убитыми и 11 тысяч взятыми в плен. Вся территория между реками Днестр и Прут перешла под контроль русских войск.

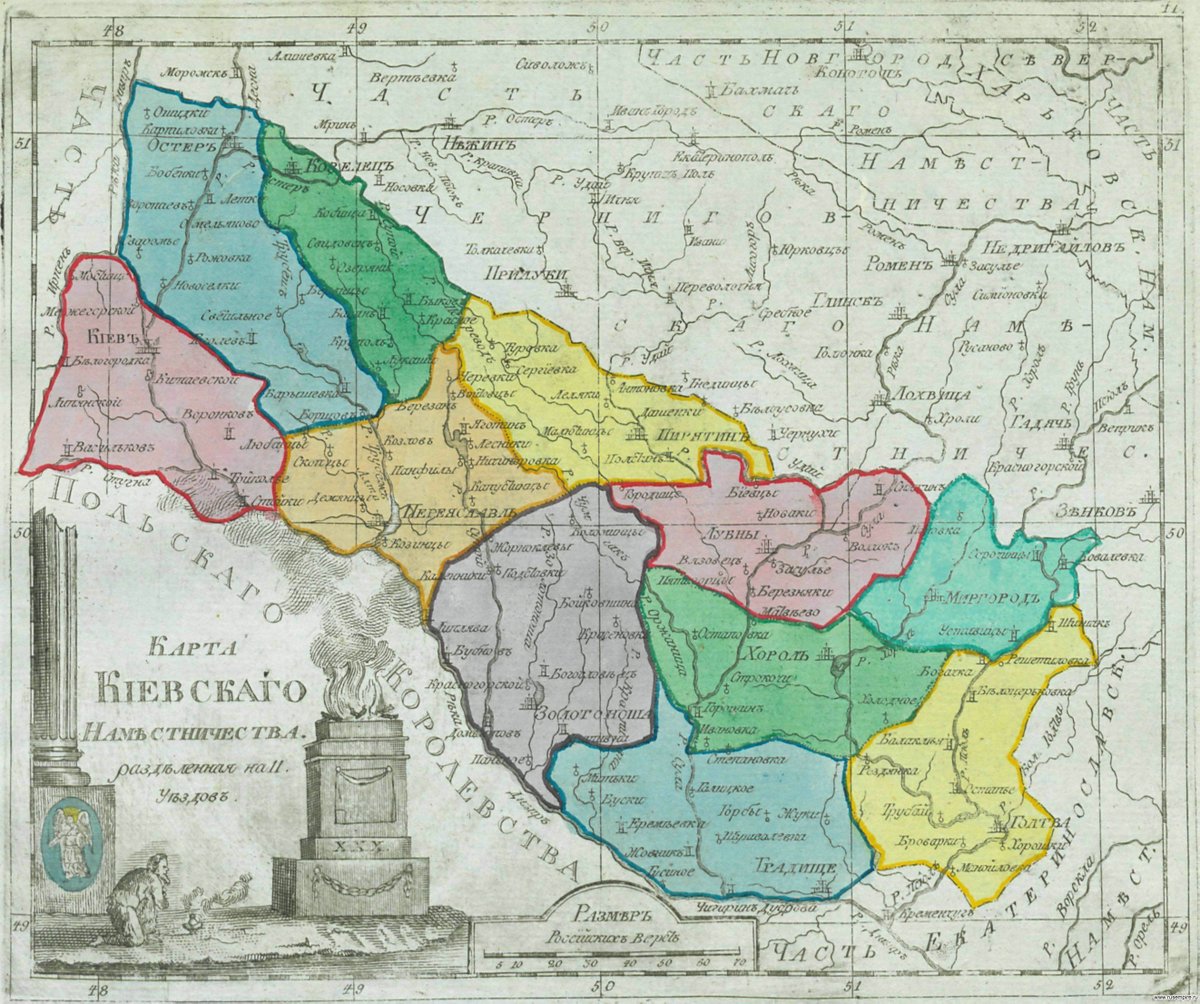

27 сентября 1781 года по указу императрицы Екатерины ІІ в составе России образовано Киевское, Черниговское, Новгород-Северское наместничества.

27 сентября 1783 года в Херсоне спущен на воду первенец Черноморского флота России 66-пушечный линейный корабль «Слава Екатерины». Боевая служба корабля в основном пришлась на русско-турецкую войну 1787-1791 годов. Тогда же он участвовал в морских сражениях под руководством адмирала Ушакова.

27 сентября 1811 года в Санкт-Петербурге митрополит Амвросий совершил освящение Казанского собора – новый храм для иконы Богоматери Казанской.

Освящение Казанского собора в Санкт-Петербурге стало «настоящим праздником русского строительного искусства: как сам собор был сооружен по плану русского художника (Воронихина), так и материал был взят из недр русской земли, обработан русскими мастерами»

27 сентября 1817 года в Риге на Замковой площади был открыт, строившийся три года, памятник русским войскам, защищавшим город в 1812 году. И не позволившим французам войти в город и разграбить его.

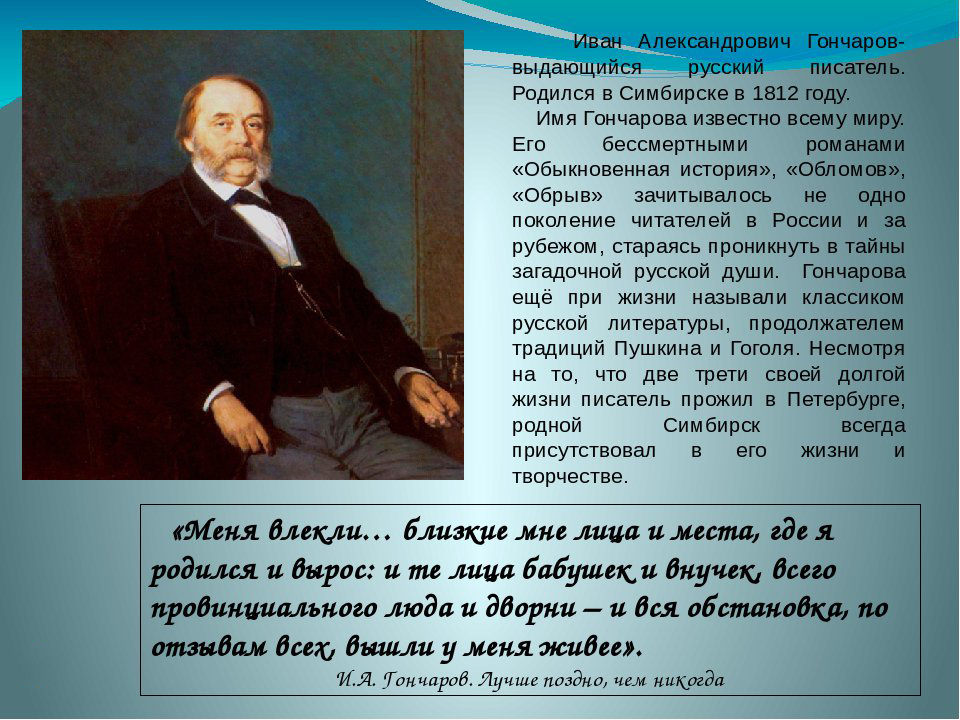

27 сентября 1891 года в Петербурге умер Иван Александрович Гончаров- русский писатель.

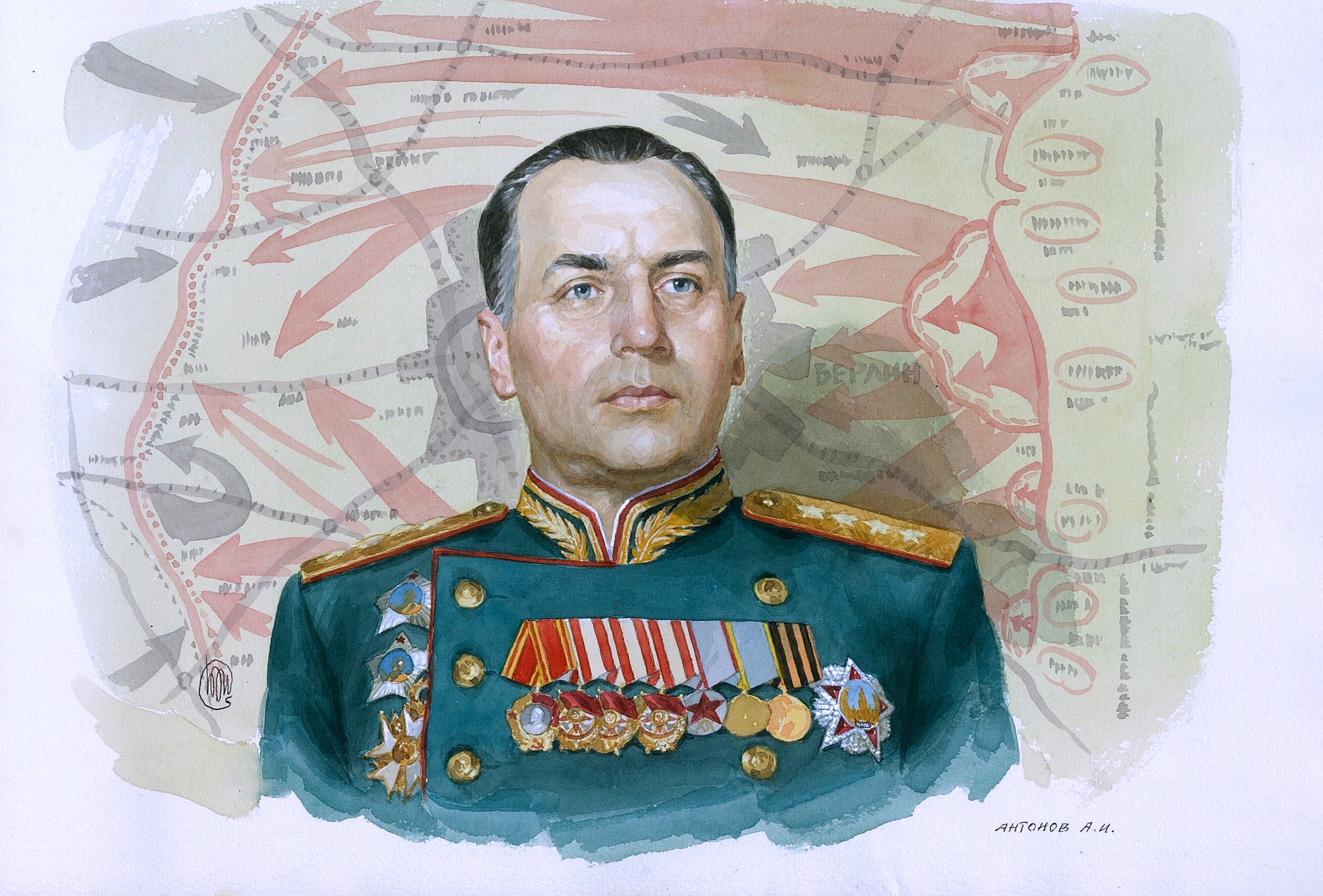

27 сентября 1896 года родился Алексей Иннокентьевич Антонов (г. Гродно), генерал армии (1943). Участник Первой мировой войны, прапорщик. В Красной Армии – с 1919 года участник Гражданской войны. В межвоенные годы был зам. начальника и начальником штаба военного округа. В годы Великой Отечественной войны зам. начальника штаба КОВО, затем начальник штаба Южного, Северо-Кавказского фронтов, Черноморской группы войск. С декабря 1942 года – начальник Оперативного управления-1-й зам. начальника Генерального штаба. С февраля 1945 года – начальник Генерального штаба. Участвовал в работе Крымской и Потсдамской конференций союзных держав. Награжден высшим военным орденом «Победа». В 1946-1948 годы и 1954-1955 годы – 1-й зам. начальника Генерального штаба. В 1948-1954 годы – 1-й зам. и командующий войсками ЗакВО. В 1955-1962 годы – начальник штаба Объединенных вооруженных сил государств-участников Варшавского Договора. Умер 18.06.1962 г.

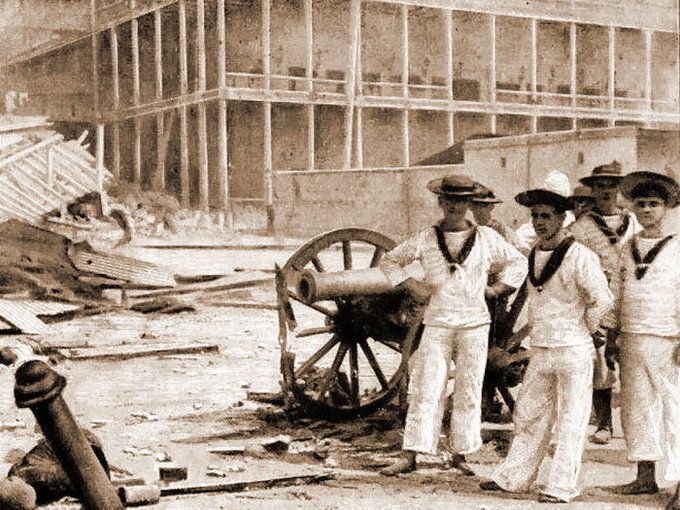

Британские морские пехотинцы позируют на фоне захваченной пушки после занятия султанского дворца. Англо-занзибарская война - самая короткая в истории. Длилась 37 минут 27 сентября 1896 года.

27 сентября 1902 года в Риге освящено здание первого в Прибалтике русского городского театра. Россия несла просвещение и культуру.

27 сентября 1918 года Реввоенсовет Республики принял постановление о создании железнодорожных войск. Постановление объявлено приказом главнокомандующего Вооруженными Силами Республики № 41 от 05.10.1918 г. Было предусмотрено введение должности начальника железнодорожных войск (инженер И.И. Федоров), создание штаба (начальник штаба А.В. Ивашкевич), формирование 16 отдельных железнодорожных рот, введение должностей командиров железнодорожных войск фронтов и штабов. Первые железнодорожные подразделения появились в России в 1851 году.

На фото: Личный состав бронепоезда "Коммуна летит". Троцкий и Ворошилов (в кожаных куртках)

27 сентября 1919 года английские войска эвакуировались из Архангельска. Завершилась иностранная интервенция на Севере России, продолжавшаяся с марта 1918 года.

27 сентября 1922 года родился Михаил Иванович Шуйдин. Советский клоун, акробат-эксцентрик. Народный артист РСФСР. Долгие годы работал на манеже в паре с Юрием Никулиным. Участник Великой Отечественной войны.

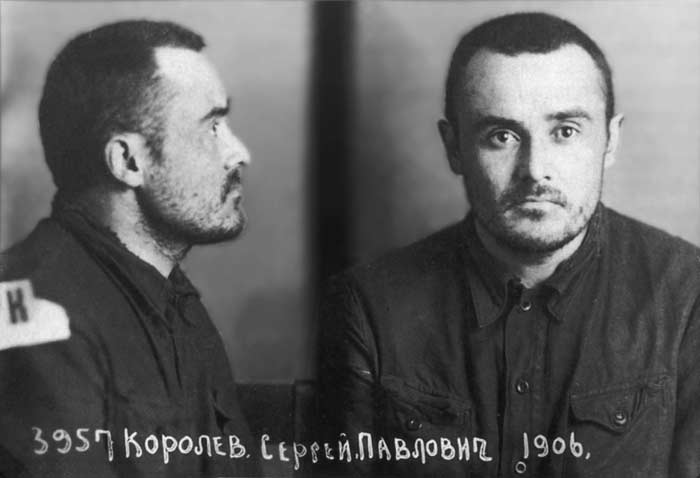

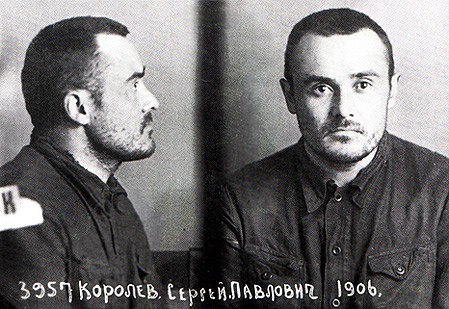

27 сентября в 1938 году Сергей Павлович Королёв был осужден на 10 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях строгого режима и отправлен на Колыму.

В 1939-ом новое руководство НКВД решило организовать конструкторские бюро, в которых должны были трудиться заключенные специалисты. В одно из таких бюро, возглавляемое заключенным Туполевым, и был направлен Королёв. Они занимались проектированием и созданием пикирующего бомбардировщика Ту-2. В эти же годы Королёв начал разрабатывать проект ракеты для полетов в стратосферу. Судимость с Сергея Павловича была снята в 1944 году.

27 сентября 1940 года подписан Тройственный пакт странами-участниками Антикоминтерновского пакта: Германией (Иоахим фон Риббентроп), Италией (Галеаццо Чиано) и Японией (Сабуро Курусу) сроком на 10 лет. Позже к нему присоединились Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия, Болгария. Звали и СССР, но тот вежливо отказался.

В конце сентября 1940 года Гитлер направил послание Сталину, известив его о предстоящем подписании Берлинского пакта, а позднее предложил ему принять участие в дележе «английского наследства» в Иране и Индии. 13 октября Сталин получил письмо от министра иностранных дел Германии Риббентропа, в котором содержалось приглашение наркому иностранных дел СССР Молотову прибыть с визитом в Берлин. В этом письме Риббентроп также особо подчеркнул, что «…Германия полна решимости вести войну против Англии и её империи до тех пор, пока Британия не будет окончательно сломлена…»

12-13 ноября в Берлине состоялись переговоры Риббентропа и Молотова, на которых советскому руководству вновь предложили присоединиться к Тройственному пакту и заняться «дележом наследства Англии», убеждая, таким образом, СССР в том, что война с Англией является первостепенной задачей для Германии на ближайшие годы.

По завершении переговоров в печати было опубликовано официальное сообщение о том, что «…обмен мнениями протекал в атмосфере взаимного доверия и установил взаимное понимание по всем важнейшим вопросам, интересующим СССР и Германию». На самом деле позиции сторон явно не совпадали. Советская делегация, не желая быть втянутой в конфликт с Англией, ограничивала свою задачу выяснением германских намерений относительно европейской безопасности и проблем, непосредственно касавшихся СССР, и настаивала на выполнении Германией ранее подписанных соглашений.

В ходе переговоров Молотов не дал какого-либо определённого ответа на полученные предложения. Ответ СССР был передан послу Германии в Москве графу Шуленбургу 25 ноября. Формально была выражена готовность «принять проект пакта четырёх держав о политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи», но при этом был выдвинут ряд условий, которые, по существу, исключали присоединение СССР к Тройственному пакту.

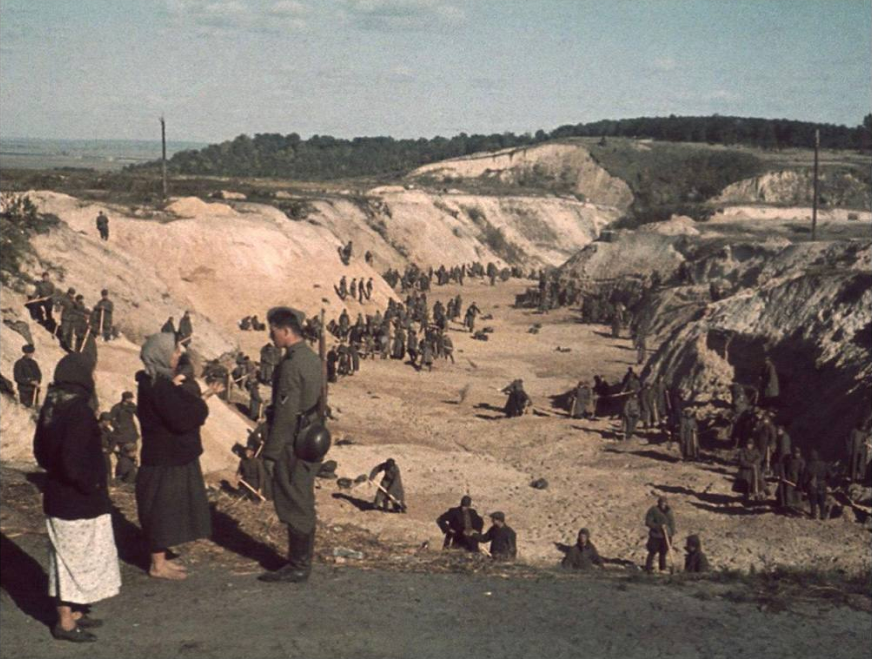

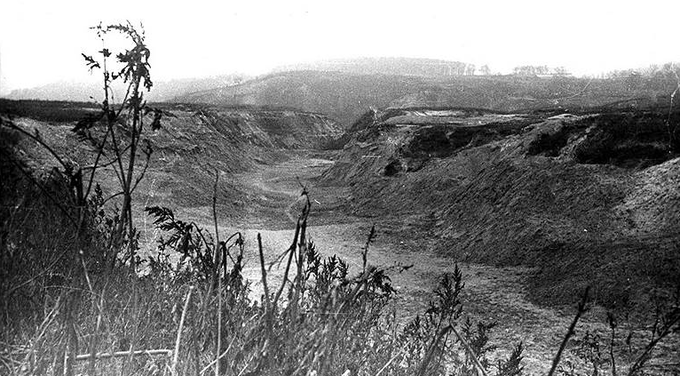

27 сентября 1941 года состоялся первый расстрел в Бабьем Яру.

В этот день фашистами были убиты 752 пациента психиатрической больницы имени Ивана Павлова, которая находилась в непосредственной близости к оврагу.

Во время Великой Отечественной войны немецкие войска, занявшие Киев, использовали Бабий Яр как место массовых расстрелов. Общее число жертв Бабьего Яра за время немецкой оккупации точно неизвестно по сей день. Оно колеблется от 70 000 до 200 000 человек, и включает в себя не только евреев, но и подпольщиков, советских военнопленных, лиц, которых гитлеровцы посчитали нелояльными режиму.

.jpg)

27 сентября 1942 года 6-я армия Паулюса начала 2-й штурм Сталинграда (продолжался до 7 октября)

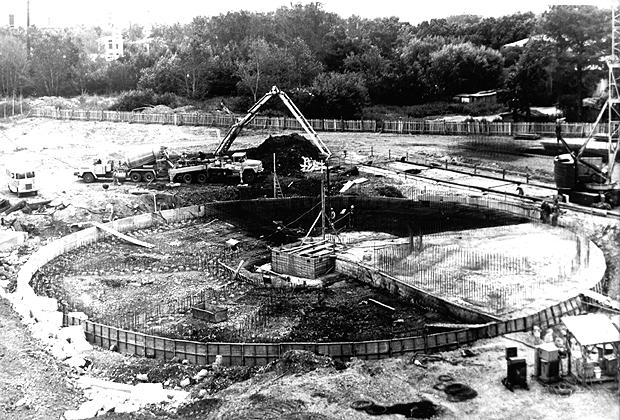

27 сентября 1942 года 6-я армия Паулюса начала 2-й штурм Сталинграда (продолжался до 7 октября). "Фашистская авиация бомбила и штурмовала наши боевые порядки от самого переднего края до Волги" – Чуйков. Немецкая бомба летит прямо в Мамаев курган - справа - Мамаев курган.

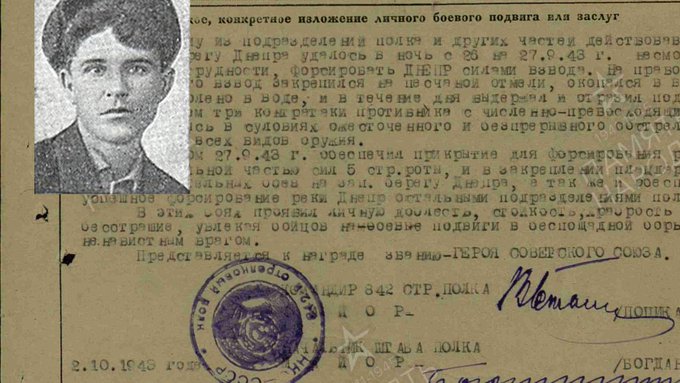

В ночь на 27 сентября 1943 командир взвода старший сержант Пётр Нефёдов форсировал Днепр в районе с. Лютеж, выбив гитлеровцев с позиций и перерезав важную в стратегическом отношении дорогу Лютеж-Демидово. Лютежский плацдарм сыграл решающую роль при освобождении Киева.

В 1943 году Пётр Прохорович Нефёдов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С февраля того же года – на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1943 года старший сержант Пётр Нефёдов командовал взводом 842-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года Нефёдов одним из первых переправился через Днепр в районе села Лютеж Вышгородского района Киевской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание Лютежского плацдарма на его западном берегу.

Глубокой ночью от правого берега отчалили пять рыбачьих лодок. Ветер поднимал на Днепре большие волны, буквально захлестывавшие водой лодки. Едва миновали середину реки, как темноту раздвинули ракеты. Сразу же заговорил вражеский берег. Закипела река от разрывов снарядов и мин. С воем летели осколки.

— Налегай на весла! — крикнул Нефёдов. — Скорее к берегу! Да бойцы и без напоминания изо всех сил налегали на весла.

Один из участников этой группы сержант Фёдор Новосельцев потом в газете «За счастье Родины» вспоминал:

Примерно минут через 35-40, миновав зону обстрела, мы достигли западного берега. Старший сержант Нефёдов, собрав нас, выяснил, в каком состоянии находятся оружие, боеприпасы, все ли бойцы налицо. Мы выбрали выгодные позиции...

Около 11 часов дня 35 немецких автоматчиков вышли из укрытий и двинулись в нашу сторону. Мы молчали. Движение немцев заметили минометчики с восточного берега и открыли но ним огонь. Мы также сделали несколько метких залпов, и немцы, за исключением немногих, были уничтожены.

Потом атаки гитлеровцев следовали одна за другой. В течение двадцати часов горстка храбрецов сдерживала остервенелые атаки фашистов. Все пришлось испытать: и огневые налеты пушек и минометов, и ожесточенные бомбардировки с воздуха, и автоматный и пулеметный огонь. С каждым часом редели ряды десантников. И все-таки вдохновляемые своим командиром П.П. Нефёдовым они выдержали. А следующей ночью на участок, занимаемый бойцами Нефёдова, высадились подразделения 240-й стрелковой дивизии. Неудержимой лавиной устремились они на Киев.

5 октября 1943 года Пётр Нефёдов погиб в бою. Похоронен в братской могиле в Лютеже.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший сержант Пётр Прохорович Нефёдов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина и медалью.

27 сентября 1943 года на Кубани наши войска, сломив сопротивление противника, овладели городом Темрюк.

27 сентября 1943 года, переправившись через Днепр на подручных средствах, 60 бойцов гвардии лейтенанта М. Магерамова захватили немецкие траншеи и удержали плацдарм. 15 бойцов – каждый четвертый! – были удостоены звания Героя Советского Союза.

Мелик Магеррамов в рядах РККА с октября 1939 года. В 1940 году окончил Центральную школу связи РККА.

Будучи командиром отделения связи, воевал в составе 70-й стрелковой дивизии на Новгородском направлении Северо-Западного фронта.

В августе 1941 года был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь в Ярославль. После излечения попал на Волховский фронт, где сражался в составе 160-го отдельного лыжного батальона. В феврале 1942 года повторно был ранен, после чего направлен во Владимирское военное пехотное училище, которое окончил в звании лейтенанта.

С июня 1943 года Мелик Магеррамов сражался на Орловско-Курском направлении Центрального фронта в качестве командира 5-й стрелковой роты 218-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии. По воспоминаниям самого Магеррамова, его рота в основном состояла из сибиряков-уральцев и особо отличилась в сентябрьских боях 1943 года на подступах к Чернигову.

17 сентября 1943 года гвардии лейтенант Мелик Магеррамов форсировал со своей ротой реку Десна и первым ворвавшись в город Мена, 70 км восточнее Чернигова, очистил несколько улиц города от врага.

20-21 сентября 1943 года в боях за Чернигов гвардии лейтенант Магеррамов личным примером увлекал красноармейцев в бой и решительными атаками своей роты способствовал освобождению города от немцев.

23 сентября 1943 года в результате решительного манёвра стрелковой роты Магеррамова удалось спасти от подрыва местную железнодорожную станцию.

26 сентября 1943 года части 218-го гвардейского стрелкового полка вышли к реке Днепр. В ночь на 27 сентября 1943 года Магеррамов во главе своей роты на подручных средствах форсировал Днепр в районе села Наданчичи, ворвался во вражеские траншеи и удерживал плацдарм до подхода основных сил 218-го гвардейского стрелкового полка.

За мужественные и решительные действия в сентябрьских боях 1943 года, Приказом № 68/н по войскам 61-й армии от 30 сентября 1943 года, гвардии лейтенант Мелик Магеррамов был награждён орденом Красного Знамени. А указом Президиума Верховного Совета от 15 января 1944 года, был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением высшей правительственной награды СССР – ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Награждал героя председатель Президиума Верховного Совета Михаил Калинин в Кремле в феврале 1944 года.

В беседе с Магерамовым после вручения наград командующий фронтом генерал армии Рокоссовский сказал:

Родина многим обязана вам, лейтенант Магерамов. Помимо вашей личной доблести вы сумели ещё и воспитать замечательных людей. Признаюсь, я еще не видел роты, в которой было бы пятнадцать Героев Советского Союза. Фронт гордится такими офицерами, как вы…

27 сентября 1944 года советские войска с ходу, без подготовки овладели островом Вормси, с которого немцы контролировали проходы к Моонзунду из Финского залива. Началась Моонзундская десантная операция войск Ленинградского фронта (Маршал Советского Союза Л.А. Говоров) и КБФ (адмирал В.Ф. Трибуц) с целью освобождения Моонзундского архипелага. Архипелаг был очищен от противника 24 ноября.

--russkiy-fotograf,-izobretatel,-himik..jpg)

27 сентября 1944 года в Париже скончался Сергей Михайлович Прокудин-Горский (81 год)- русский фотограф, изобретатель, химик. Автопортрет 1912 г.

27 сентября 1955 года родился советский и российский актёр театра и кино Александр Владимирович Галибин

27 сентября 1960 года в основание телецентра "Останкино" были заложены первые железобетонные блоки.

27 сентября 1976 года в прокат вышел фильм Никиты Михалкова «Раба любви» с Е. Соловей, Р. Нахапетовым, А. Калягиным и О. Басилашвили в главных ролях

26 сентября 1977 года включением в сеть турбогенератора № 2 энергоблок №1 Чернобыльской АЭС введен в действие. На Украине появилась первая атомная электростанция.

--letchik-istrebitel,-general-polkovnik-aviatsii,-dvajdyi-geroy-sovetskogo-soyuza..jpg)

27 сентября 1985 года умер Николай Дмитриевич Гулаев (67 лет)- летчик-истребитель, генерал-полковник авиации, дважды Герой Советского Союза. Третий из советских асов по числу сбитых самолётов в годы Великой Отечественной войны.

--sovetskiy-kompozitor,-avtor-populyarnyih-pesen,-narodnyiy-artist-sssr..jpg)

27 сентября 1990 года в Москве умер Матвей Исаакович Блантер (87 лет)- советский композитор, автор популярных песен, Народный артист СССР.

27 сентября 2004 года на телеканале СТС началась трансляция российского комедийного телесериала «Моя прекрасная няня» производства «Амедиа» и «Sony Pictures Television», снятого по мотивам американского сериала «Няня» (1993-1999). Вика Прутковская - Анастасия Заворотнюк

--sovetskiy-i-rossiyskiy-akter,-rejisser-i-stsenarist..jpg)

27 сентября 2009 года в Москве умер Иван Владимирович Дыховичный (61 год)- советский и российский актер, режиссер и сценарист.

Подробнее про продавца точного времени из #762818

_______________________________

Исчезнувшие профессии. Продавец времени.

Современному человеку узнать точное время совсем не сложно. Нас окружают радио и телевидение, электронные помощники - мобильный телефон и интернет.

А когда-то все было совсем по-другому. И в начале XIX века некие предприимчивые англичане открыли специфическое предприятие, через которое продавали точное время. На протяжении более 100 летсемейство Бельвиль продавало лондонцам чрезвычайно точное время.

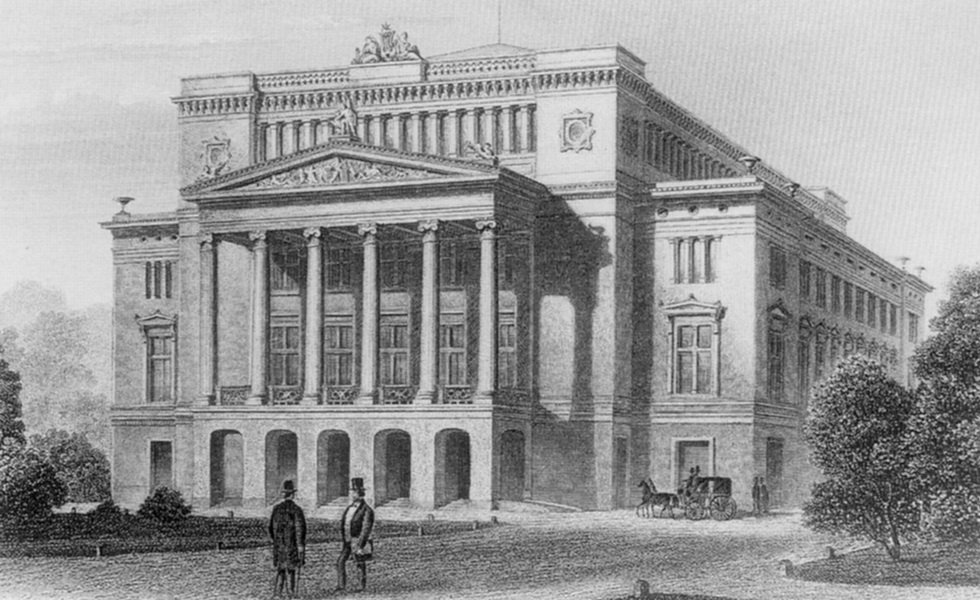

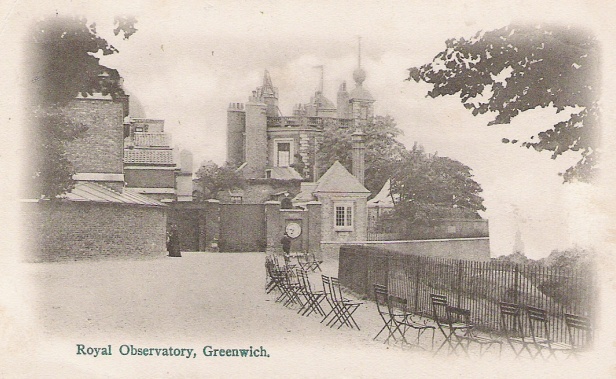

Гринвичская королевская обсерватория в 1902 году

Точное время в Англии можно было узнать только в одном месте - в Королевской обсерватории в Гринвиче. В обсерватории астрономы выставляли время по небесным светилам. Узнать точное время, просто придя в обсерваторию, не разрешалось - требовалось разрешение королевского астронома, а получить его было довольно непросто.

Один из ассистентов Королевской обсерватории в Гринвиче Джон Генри Бельвиль заметил, что люди регулярно приходят к обсерватории, чтобы сверить время. А ведь обсерватория, расположенная на холме в Гринвич-парке, находится на значительном расстоянии от Лондона. И он предположил, что если люди готовы потратить время, чтобы дойти до обсерватории, то почему бы не предложить им услугу по продаже времени от человека, который будет приходить к ним сам.

В июне 1836 года была открыта железная дорога между Гринвичем и Лондоном. И Бельвиль начал раз в неделю ездить в Лондон с точным временем для клиентов. Джон Генри получил от королевского астронома карманный хронометр № 485/786 «Arnold» работы «John Arnold» (в будущем «John Arnold & Son»).

Семейные карманные часы Бельвилей. Хронометр № 485/786 «Arnold»

По договору часть денег Бельвиль отдавал обсерватории, а часть оставлял себе. С этого и началась настоящая продажа времени.

В Лондоне у Джон Генри Бельвиля было около двухсот клиентов. К нему обращались часовщики, банкиры, биржи, различные фирмы. Точных хронографов было не так много, большинство часов требовали корректирования времени каждый день или неделю. А часы, выставленные по гринвичскому времени, с точность до десятых секунды были вопросом статуса и необходимым элементом. Поэтому такая услуга пользовалась успехом у клиентов.

Так Бельвиль каждое утро, до самой своей смерти в 1856 году, отправлялся к Гринвичской обсерватории, и ставил свои часы ровно по гринвичскому времени. После чего он отправлялся к своим клиентам, позволяя им откорректировать время на часах по своему хронографу.

Мария Бельвиль. 1892 год

Дело супруга продолжила его вдова Мария Элизабет, снабжая клиентов точным временем до 1892 года, когда в возрасте около восьмидесяти лет она передала дело дочери.

Рут Бельвиль приняла эстафету семейного бизнеса. Именно Рут и получила свою известность как «леди Времени» или «Леди Гринвич».

.jpg)

Рут Бельвиль продает время

Она ежедневно посещала обсерваторию Гринвич, сверяла свои часы с астрономическими, получая сертификат с подписью главного астронома о подлинности и точности времени, выставленного на ее хронографе. И разносила время своим клиентам. Точность передачи времени составляла примерно 10 секунд.

.jpg)

Рут Бельвиль

Но в начале XX века у Бельвиль появился конкурент. Джон Винн, владелец компании «Standard Time», также оказывал подобную услугу, но при помощи телеграфа. На выступлении в городском клубе «United Wards Club» он упрекал Рут в том, что она пользуется архаичными методами, также предположив, что она использует свою женственность, чтобы поддерживать бизнес. К счастью, речь Джона имела зеркальный эффект.

Речь была перепечатана в The Times, однако в ней было опущено то обстоятельство, что речь была произнесена прямым конкурентом Рут Бельвиль. После публикации Рут осаждали журналисты, интересовавшиеся её бизнесом, а также раздувавшие скандал вокруг намёков в статье. Однако широкая известность привела только к увеличению продаж, ведь далеко не все могли позволить себе иметь в офисе или доме телеграфную станцию. Всё, что Винну удалось сделать, это дать ей бесплатную рекламу - Рут получила ещё больше клиентов.

В 1926 году у Рут Бельвиль появился более серьёзный конкурент, когда радиостанция BBC начала передачу сигналов точного времени.

Рут Бельвиль

Но даже после того, как радио получило широкое распространение, Рут продолжала работать до 1940 года, хотя клиентов оставалось уже не так много. После начала Второй мировой войны она оставила бизнес. В возрасте 86 лет Рут Бельвиль уже стало тяжело ежедневно совершать вояж в 12 миль и быть в обсерватории в 9 утра.

Её бывшие клиенты, даже после окончания предоставления услуг, помогали ей материально, пока Рут не скончалась в конце 1943 года в возрасте 89 лет.

В 2008 году Британский Государственный музей Гринвича выпустил книгу «The Greenwich time lady» посвященную «Леди Гринвич» Рут Бельвилль.

Парочка интересных фактов -

Именной хронометр № 485/786 «Arnold» первоначально предназначался для герцога Сассекского и был в золотом корпусе. Когда часы перешли к Джону Генри, тот заменил корпус на серебряный, так как опасался, что золотые будут слишком привлекательной целью для воров.

После смерти Рут часы были переданы в музей ассоциации часовых мастеров Worshipful Company of Clockmakers.

НЕТ!!!Но какие разносторонние темы в замечательном Календаре от 27 сентября!!!

Глаза разбегаются-ай МОЛОДЕЦ Альбина!!!![]()

Кто боится утонуть в бурном и нескончаемом потоке зарубежки на сайте-Добро Пожаловать в Календарь!!!![]()

Дореволюционный детский садик-фото обалденные(и где ты их находишь, Альбина??))))))

Батька Махно)))

Фрагмент фильма "Хмурое утро"......(зачитывалась этой книгой в школьные годы)

Драма “Хождение по мукам“, реж. Григорий Рошаль, 1959 (Алексей Толстой)

А как не отметить ДР Александра Галибина(Мастер и Маргарита Булгакова???Любимый роман и фильм Бортко!!! ![]()

1938 - Был приговорен к 10 годам заключения начальник отдела ракетных летательных систем московского Ракетного научно-исследовательского института 31-летний Сергей Павлович Королев. Председательствовал на заседании Военной коллегии Верховного суда армвоенюрист Василий Ульрих, "через руки" которого прошли десятки тысяч репрессированных..............

Дочь великого Королева о том, что ее отец - "враг народа", узнала в четыре года. Ее товарищи по играм во двроре - мальчик Алик и девочки-подружки - отказались с ней играть. Алик ей сказал:

- Мне мама не разрешает. Твой папа арестован.

А девочка думала, что ее папа летчик, и он, как сказала мама, улетел в командировку. Спустя годы все об аресте отца Наталья Сергеевна узнала от мамы и бабушки. Все было как у всех. Мама пришла с работы и сказала Сергею Павловичу о том, что у их подъезда стоят два подозрительных мужчины в форме.

- Это, наверное, за мной, - просто ответил жене Королев. К тому времени арестовали все руководство НИИ, где он работал. Сергей Павлович понимал: он - следующий. - Я сегодня продал облигации и купил пластинку. Давай, послушаем.

Юлия Пашаева: В детдоме нас строили и стыдили при всех

Они включили патефон. Пластика на 78 оборотов. На одной стороне - русская народная песня "Метелица", на другой - "Во поле береза стояла". Дочь была на даче у бабушки, они, не зажигая света, ужинали, потом сидели и слушали музыку.

В полдвенадцатого ночи раздался стук в дверь. Вошли двое. Те самые "подозрительные" из НКВД. Обыск шел до половины шестого утра. А Королев и его жена, держа друг друга за руку, молча сидели на диване.

Сергея Королева арестовали. 27 сентября 1938 года он был осужден "за вредительство" военной коллегией Верховного Суда СССР и приговорен к десяти годам лагерей. Потом были Бутырская тюрьма в Москве, пересыльная тюрьма в Новочеркасске. В 1939 году его этапировали на Колыму, где на золотом прииске Мальдяк Западного горнопромышленного управления гений науки о космосе был занят на "общих работах" - разнорабочим.

Спустя годы дочь узнает страшную вещь: живым Сергей Королев остался случайно. Он почти сразу на золотых рудниках заболел цингой. Для "политических" это означало медленную смерть: они не хотели есть, у них не было сил работать. Их просто "забывали". "Забыли" и Королева. Его случайно в тряпье, которое должны были сжечь, полуживого, обнаружил уголовный авторитет и бригадир лагеря Усачев - бывший подчиненный Сергея Королева по одному из НИИ в Воронеже

Меня спасли уголовники, - не раз говорил Королев........

История

Знать, не забыть, осудить.

И простить.........

Музей истории ГУЛАГа представляет двадцать первый фильм из проекта «Мой ГУЛАГ» – воспоминания Королёвой Натальи Сергеевны об аресте своего отца.......

И все же-С Прошедшим уже Днем Туриста(ведь все мы в этой жизни ТУРИСТЫ!![]()

Альбина, спасибочки за интереснейшие темы в Календаре!

Юрий Визбор.....

Ночная Дорога

27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начнется заключительный день референдума о вхождении в состав России.

Плебисцит по вопросу о вхождении в состав России стартовал в минувшую пятницу. Первые четыре дня голосование в целях обеспечения безопасности проводилось удаленно — мобильными группами комиссий на придомовых территориях.

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях. Во вторник — заключительный день референдума — проголосовать можно будет на участках.

Несмотря на обстрелы и угрозы членам избирательных комиссий явка за четыре дня голосования оказалась очень высокой. В ДНР она составила 86,89 процента, в ЛНР — 83,61 процента, в Запорожской области — 66,43 процента, в Херсонской — 63,58 процента.

"Согласно международным нормам, референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50 процентов плюс один избиратель", — пояснял председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.

В случае, если по итогам референдума большинство избирателей поддержали вхождение в состав России, власти регионов должны будут обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в состав России.

В Кремле отметили, что признанию итогов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях будет предшествовать определенная "процедура с законодателями".

Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

Референдумы в новейшее время:

1955 - во фр. Сааре, стал частью ФРГ. Поддержан Западом.

1990 - в Словении, вышла из Югославии. Поддержано Западом.

1991 - Хорватия - аналогично.

1991 - о сохранении СССР. 148 млн голосов, 78% - "за". Проигнорирован.

1991 - Эстония, Литва, Латвия, Украина, Грузия, Туркмения, Армения, Азербайджан и Туркмения - о независимости вопреки всем законам СССР - поддержаны Западом.

2006 - о независимости Черногории (от Сербии). Поддержан Западом.

2011 - о независимости Юж.Судана. Поддержан Западом.

2014 - о выходе Шотландии из Великобритании. Без последствий.

2014 - о воссоединение Крыма с Россией. Западом отрицается.

2017 - о независимости Каталонии. Западом отрицается.

А бывает и без референдумов:

1836 - Техас провозгласил независимость; вошел в США.

1991 - Россия, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан - референдумы о выходе из СССР не проводились.

2008 - Косово провозгласило независимость вопреки резолюции СБ ООН. Поддержано Западом.

Здравия желаю!

27 сентября

Добавка:

489 — во время остготского завоевания Италии произошло сражение около города Верона, в котором войско остготов под командованием короля Теодориха Великого одержало победу над войском правителя Италии Одоакра.

1863 — в Санкт-Петербурге открыт первый в России детский сад.

1885 — в Харькове открыт Южнороссийский технологический институт — первое в России высшее техническое учебное заведение.

1912 — в Киеве открыт стадион «Спортивное поле» на 3000 человек.

1942 — нацистами уничтожено гетто в Иванове (Брестская область).

1965 — в СССР упразднены совнархозы.

1990 — Якутская АССР провозгласила суверенитет.

1991 — собравшийся XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ решал один-единственный вопрос — «О судьбе ВЛКСМ» — и принял решение о самороспуске.

1993 — в Абхазии отмечают годовщину освобождения Сухума. Абхазские ополченцы и отряды помогавших им добровольцев, предварительно взяв город в клещи, вышибли грузинских оккупантов из столицы республики. Находивший там глава Грузии Эдуард Шеварднадзе чудом сумел удрать, бросив своих "гвардейцев" на произвол судьбы.

2003 — землетрясение магнитудой 7,5 в Республике Алтай, Россия (Чуйское землетрясение).

Зачем вы постите эту муру?

Она в принципе не была знакома с С. Королёвым, ибо он ушёл от её мамаши, когда та была ещё махонькой. Почитайте хотя бы её биографию...

Мадам просто присосалась к известному папочке и всю жисть имела с этого гешефт. Мадам брешет - как дышит.

И да, почему я не вижу здесь того факта, что он сидел НЕ за какую то там деятельность, а за растрату НАРОДНЫХ денег, и это перед войной.

Кстати, С. Королёв очень уважал "крававава" Сталина.

P.S. Тут ещё попадалось мне на глаза строчка про некий "пессимистический" настрой на всю жисть после гулага у Королёва... Это вообще что такое было? С таким настроем в космос ракеты не запустишь.

Хватит народ дурить.

Посмотрите хотя бы вот это:

Слушаюсь и повинуюсь,РЕПЕЙКА.

Прям вот сейчас начну смотреть ваш ролик.

Что постить и о чем постить-это я сама решу,а не следуя вашим указаниям(наверное,у нас разные источники информации,(которые сейчас очень зависят от многих причин))))

Все претензии-к Н.С.Королевой-дочери,но не ко мне))

И оставьте,РЕПЕЙКА,свой менторский тон.

Напишите свою точку зрения(со ссылкой на источник информации)-Календарь примет это к сведению .

Отношения Королева и "крававава" Сталина меня ни в коей мере не интересуют.

Удачи,РЕПЕЙКА!

Оч-чень интересно было пообщаться (спустя 3 года,как я писала этот комментарий)-

с пожеланием постить ТОЛЬКО ПРАВДИВУЮ информацию!!!)))

___keepration_200x150.jpg)

___keepration_220x220.jpg)

В этот день родились - 27 сентября -

1657 — Софья Алексеевна Романова (1657 - 14.07.1704), царевна, дочь царя Алексея Михайловича, в 1682-1689 годах регент при младших братьях Петре и Иване.

1871 — Грация Деледда (1871 - 15.08.1936), итальянская писательница, лауреат Нобелевской премии 1926 года «за поэтические сочинения, в которых с пластической ясностью описывается жизнь её родного острова, а также за глубину подхода к человеческим проблемам в целом» («Пепел», «Мать», «Тоска по родине»). В её честь назван кратер Деледда на Венере.

1894 — Анастасия Ивановна Цветаева (1894 - 5.09.1993), русская писательница, дочь профессора Ивана Цветаева, младшая сестра Марины Цветаевой. («Королевские размышления», «Дым, дым, дым»).

1910 — Сергей Владимирович Лукьянов (1910 - 1.03.1965), советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР («Дело Румянцева», «Кубанские казаки», «Донецкие шахтёры»).

1955 — Александр Владимирович Галибин (1955), советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации. («Трактир на Пятницкой», «Батальоны просят огня», «Джек Восьмёркин – американец»).

1972 — Гвинет Пэлтроу (1972), американская актриса и певица. Обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» за главную женскую роль в фильме «Влюблённый Шекспир», а также «Эмми» как лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале «Хор».

1978 — Ани Лорак (Настоящее имя – Каролина Мирославовна Куек) (1978), украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни Евровидение 2008 с песней «Shady Lady» и заняла там второе место. Диапазон голоса – 4,5 октавы.