- Кавcадзе Кахи Давидович Дата рождения: 5 июня 1935

Кахи Кавсадзе отмечает юбилей

Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого его не окажется в нужное время

— Мой дед, Сандро Кавсадзе, был прославленным музыкантом-фольклористом, хормейстером, певцом, основателем и руководителем народного ансамбля песни и танца Грузии, который существует до сих пор. Он умер в 1938-м. За год до его смерти в Москве проходила декада культуры и искусства Грузии, и коллектив под управлением деда, разумеется, принимал участие. В последний день в Кремле была организована встреча участников с членами правительства. В разгар обмена поздравлениями в зал вошел Сталин — как обычно, под взрыв аплодисментов и приветственные возгласы. Поднятием руки восстановив тишину, с прищуром вглядываясь в зал, задал один вопрос: «Сандро здесь?» Присутствующие расступились, образовав коридор. По одну его сторону стоял вождь, по другую — мой дед в национальном костюме: чохе с газырями и мягких сапогах. По правилам этикета дед должен был пойти навстречу Сталину, однако он не двинулся, и вождь сам направился к нему. Тогда и мой дед пошел. Они встретились, обнялись, и Сталин, с улыбкой похлопав его по плечу, сказал: «Ты не меняешься, Сандро». «Какое мне время меняться», — откликнулся дед… Дело в том, что когда-то они вместе учились в одной духовной семинарии, и молодой Сосо Джугашвили пел в фольклорном хоре, организованном моим дедом, которому тогда было 18 лет. И хотя Сталин был младше всего на пять лет, он всегда считал Сандро своим учителем. В тот вечер, во время ужина, вождь сказал деду: «Я большой человек, много могу для тебя сделать. Что хочешь, что тебе надо — звание, награда, квартира?» «Подари мне эту трубку», — попросил Сандро. «Ты действительно не изменился», — усмехнулся Сталин и протянул деду свою трубку.

С трубкой Сталина

Когда несколько месяцев спустя Сандро слег в больницу с раком горла, ему пришло письмо. На конверте лаконичная надпись по-русски: «Товарищу Кавсадзе от Сталина». А письмо было написано по-грузински: «Приветствую, Сандро! Узнал случайно от Эгнаташвили, что вы в больнице. Это плохо. Если что-то нужно, скажите. Я готов оказать вам всяческую помощь. Живите тысячу лет. С приветом. Ваш Сосо». Датировано: 9 сентября 1937 года. Сейчас это письмо лежит у меня дома. Так же, как и трубка, — неизменная, одна из тех, которой Сталин, по воспоминаниям Черчилля, любил поглаживать свои усы, с которой прохаживался по ковру, верша судьбы народов мира. (Со вздохом.) И судьбы отдельных людей.

После смерти Сандро его дело продолжил мой отец, выпускник Тбилисской консерватории Давид Кавсадзе. По-грузински его имя сокращенно звучит как Дато, но мне привычнее называть его так, как ласково звали родные, близкие, друзья, — Даташка. Папа стал не менее знаменитым, чем его отец. Причем он был не только руководителем хора народной песни Грузии и прекрасным исполнителем, но еще и композитором, дирижером.

В 1941 году Даташка ушел на фронт. По закону ему, руководителю такого огромного ансамбля, полагалась бронь. Но ее почему-то не было, хотя многие солисты получили. Странным образом она куда-то исчезла. Потеряли? Другому отдали? Никто не знает… Отец ничего не стал выяснять, а просто пошел воевать. Оказался под Керчью, где шли жесточайшие, кровопролитные бои. Там, тяжело раненный, попал в плен — его отправили в лагерь. Дальше, как известно: «Коммунисты, командиры, политруки — шаг вперед!» Их фашисты уничтожали. Даташка был очень представительный: высокий, статный, красивый — выделялся среди остальных. Сразу видно было: не из простых — интеллигент. А на отце форма рядового. И немцы рассудили, что так простой солдат выглядеть не может. Офицер со словами «Ты офицер, большевик, политический руководитель» приказывает ему выйти из строя и присоединиться к группе других несчастных. В это время подходит какой-то крупный военный чин, чуть ли не генерал, и велит показать документы всех приговоренных. Берет, просматривает и четко говорит: «Расстрел». Приходит черед документов Даташки, а в них вложена фотография: мама и мы с братом. Он спрашивает: «Кто это?» «Моя жена и дети», — объяснил отец. Тот долго разглядывал фото, потом сказал: «Отпустите его. У коммуниста такой семьи не может быть». Видимо, даже у этого безжалостного человека мы с мамой вызвали какую-то симпатию.

Кахи с мамой Тамарой Кавсадзе и младшим братом Имери, 1940

Эту историю мы узнали от некоего Володи Харбедии, который тоже находился в этом лагере смерти и потом чудом выжил, спасся. Рассказал он нам еще и такой невероятный, немыслимый случай, связанный с моим отцом. Один из пленных убил в концлагере немецкого офицера, после чего на весь лагерь было объявлено: «Пусть признается тот, кто это сделал, и он будет расстрелян — один. В противном случае расстреляем каждого десятого». Никто не сознался. И началось: раз, два, три, четыре… десятый — выходи! И Володя этот говорит мне: «Мы с Даташкой стоим рядом. Я получаюсь девятым, а он — десятый. Вдруг — невозможно понять почему — немец делает паузу и… пропуская твоего отца, указывает рукой в перчатке на следующего человека. И роковое слово «десять» достается другому пленному страдальцу — тому, который должен был быть первым…»

Аристарх, договорись с таможней…

— Мама была врачом, педиатром, потом фтизиатром, работала в туберкулезном диспансере. Когда они с Даташкой поженились, она только окончила медицинский факультет. К началу войны мне было шесть лет, моему брату Имери — четыре года. Вскоре после того как отец ушел на фронт, нам пришло извещение о том, что Давид Кавсадзе погиб смертью храбрых под Керчью, защищая родину. Помню эту гнетущую суету в доме: все причитают, стонут, плачут. Я посидел тихонько, посмотрел на все это и… потащил брата на улицу играть в футбол. Наша семья стала получать пособие. А потом выяснилось, что отец не погиб, а попал в плен, что считалось преступлением. Сталин издал указ: у нас нет военнопленных, только предатели! И пособие перестали выплачивать. Более того, заставили возвращать то, что давали прежде. И без того трудно было сводить концы с концами, но я прекрасно помню, как нам стало тяжело, когда из маминой крохотной зарплаты врача начали высчитывать «долг». Я написал «дедушке Сталину» письмо (кто-то подсказал мне так сделать), в котором просил помочь «моему дорогому отцу», рассказывал о том, какой он замечательный, талантливый человек, как героически он воевал. Напоминал и о том, что Даташка — сын учителя великого вождя… Меня сразу же вызвали в НКВД. Вижу, на столе у офицера лежит мое письмо. Он спрашивает: «Ты это написал?» «Да, — говорю, — это мое письмо. А почему оно у вас? Я же послал Сталину. Хочу, чтоб он помог моему отцу». Он сказал: «Лучше молчи. А об этом забудь…»

Впервые за всю войну я увидел отца в том самом тбилисском изоляторе, куда он был отправлен после ареста, — мама добилась разрешения на свидание. В день встречи она приодела нас с братом, велела взять с собой ноты: мы учились в музыкальной десятилетке для одаренных детей: я по классу фортепиано, брат по классу скрипки (сейчас Имери оперный певец, живет в Польше, поет в Краковской опере). В кабинете сидел следователь с руками синего цвета, полностью покрытыми татуировкой, и совсем незнакомый, чужой мужчина: нездорового вида, заросший щетиной, страшно худой, изможденный — наш отец. Преодолевая неловкость, мы все-таки подошли к нему, обняли. Он крепко прижал нас к себе, и помню, тело его содрогнулось в беззвучных рыданиях, а из груди вырвался то ли стон, то ли хрип. Первое, что он спросил взволнованно, оторвавшись от нас: «Музыке учитесь? Что играете?» Мы тихо стали рассказывать. Отец взял ноты, начал внимательно их рассматривать, попутно что-то спрашивал у нас. Смотрел так, будто вбирал в себя нас с братом, маму. А она сидела сияющая — правда, словно светилась: вот, мол, какие у тебя замечательные сыновья.

Вторично я увидел отца, когда его перевели в другую тюрьму. На этот раз он был выбрит и выглядел получше. Только нас разделяла перегородка. Помню, он сильно нервничал, говорил с мамой резко, очень эмоционально, в чем-то упрекал ее. «Вы должны сделать все возможное, чтобы меня оставили здесь! Если сошлют — мне не вернуться!»; «Я же просил написать, передать это письмо, почему вы до сих пор этого не сделали?» Я тогда ничего не понимал, но, конечно же, речь шла о том самом письме Сталина моему деду. Папа надеялся, что оно будет спасительным.

Как я позже узнал, мама пыталась каким-то образом его передать, искала ходы через знакомых, прорывалась в кабинеты начальников, но, увы, безуспешно… А тогда я за маму обиделся, вступился за нее: «Почему он с тобой так разговаривает?» Мама погладила меня по голове: «Помолчи, сынок, потом поговорим». А отец сказал: «Не ругай его, разве не видишь, он — Кавсадзе!» Потом мы носили Даташке передачи, хотя собирать их в то тяжелое время было очень трудно. Постоянно занимали деньги, чтобы раз в неделю принести ему какие-то продукты. Однажды пришли со своим свертком — мама в очередной раз где-то достала масло и мед, — а нам сказали: «Уже не нужно — его отправили за Урал, в Сибирь». Мама выронила кулек и зарыдала. Я пытался успокоить: «Мама, что ты так переживаешь? Ну подумаешь — уехал. С войны вон и то вернулся, значит, и оттуда приедет». Она посмотрела на меня невидяще и безжизненным голосом произнесла: «Он оттуда не вернется. Никогда».

Зачем ты убил моих людей, Саид?

— Иногда мы получали от отца письма, сами ему постоянно писали, посылали по его просьбе наши фотографии, отчитывались о своей жизни, учебе. Из музыкальной школы для одаренных детей нас, правда, исключили как детей врага народа. Однажды мама решила поехать к папе — на станцию Сосьва Серовского района Свердловской области. Месяц отсутствовала. Как она добиралась в такую даль и обратно — одна, по послевоенной, разбомбленной России, — до сих пор не представляю. Когда вернулась, рассказала, что Даташка и там, в колонии, умудрился создать хор заключенных, собрав поющих людей всех национальностей…

В 1953 году, уже после смерти Сталина, к нам заехал человек с Урала. Он передал аккуратно собранный сверток с нашими письмами и фотографиями, которые мы посылали папе, и сказал, что Даташка ушел из жизни 8 августа прошлого года.

Родители мои прожили вместе семь лет, последующие четыре десятка лет мама оставалась одна, всю себя отдавая мне и Имери. Замуж не выходила, хотя предложения были. Сколько помню ее, она все время работала, а я, как и все в те годы, рос во дворе. Многие из моих дворовых приятелей периодически по разным причинам попадали в милицию, но я — никогда. Ни на минуту не забывал: мне ни в коем случае нельзя набедокурить, а то мама будет переживать. У меня было к ней какое-то особенное, возвышенное уважение.

При этом в проявлении своих чувств я всегда был очень сдержан. Никогда в жизни не поцеловал мать. Вот брат мой все время к ней ластился, а я нет. Когда уезжал куда-нибудь, просто говорил: «Мама, я пошел». «Дай поцелую», — провожала она с улыбкой. Я, высокий, чуть наклонялся, и мама, едва дотягиваясь, чмокала меня в шею… (После долгого молчания.) Всего 68 лет ей было, когда она ушла. Рак сократил ее жизнь… В последние минуты я был рядом. У мамы стал мутиться взгляд, но она словно пыталась сфокусировать его на ком-то, кого-то разглядеть. Вдруг вздохнула глубоко и внятно позвала: «Даташка!» После чего закрыла глаза — навсегда… Я подумал: «Они все-таки встретились», и поцеловал маму в первый и последний раз.

Хорошая жена, хороший дом — что еще надо человеку, чтобы встретить старость?

— Впервые я увидел мою будущую жену, когда учился на втором курсе Тбилисского театрального института. Белла Мирианашвили тоже была студенткой. В момент, когда я обратил на нее внимание, она разговаривала с подругой, смеялась. И так эта девочка вошла в мою голову, что я никак не мог выбросить ее оттуда. А она жила своей жизнью, причем очень насыщенной, и до того дня, как мы смогли соединить наши судьбы, прошло долгих 12 лет. За это время Белла успешно снималась в кино, приобрела популярность. В Театре Руставели, где мы оба начали работать после института, она стала музой режиссера Михаила Туманишвили. Без Беллы он ничего не ставил. Все лучшие роли должна была играть только она!

Никогда в жизни я не сказал Белле заветной фразы «Я тебя люблю». Но вел себя так, что она все понимала без слов: угадывал то, что ей хочется, всегда оказывался там, где должен быть, берег ее… И предложения руки и сердца я ей не делал. Просто привел однажды в компанию своих друзей и сказал всем: «Познакомьтесь, это моя жена». Все обалдели. Она тоже. Затем мы вместе пришли ко мне домой, и те же слова я повторил моей маме. Потом к нам приехали ее и наши родственники. Это и была наша свадьба. И мы зажили вместе у нас дома.

С женой Беллой, сыном Ираклием, приемной дочерью Наной и внуком Иракли, 1985

Расписались официально, когда дети уже были большими. Они смеялись: «Мама выходит замуж!» Объясните мне, зачем регистрировать брак? Я не видел в этом смысла. Сколько раз наблюдал, как люди устраивали грандиозные свадебные торжества: церемонно ставили подписи в ЗАГСах, накрывали великолепные столы на полтысячи человек, а несколько месяцев спустя разводились. В общем, никогда не понимал этого идиотизма. По-моему, достаточно слова. Я лично сказал один раз — и, мне кажется, все, достаточно. Я и в дальнейшем не стал бы расписываться, просто штампы в паспортах нам с Беллой понадобились для оформления каких-то документов.

Когда мы начали жить семьей, у Беллы уже была дочка от предыдущего брака — полуторагодовалая Нана, Нанука. Мы ждали еще ребенка, и Бог нам его дал. Но… случилось несчастье — не с ним, с его мамой. Будучи в положении, месяце на пятом, Белла заболела — тогда свирепствовал вирусный грипп. Так она с 40-градусной температурой пошла играть утренний спектакль — отменить его почему-то было невозможно. И Белла играла — на пуантах стояла, танцевала в балетной пачке… Ей бы не ходить на этот спектакль, отлежаться дня три-четыре. Полечилась бы домашними средствами, и, может, не случилось бы этой беды. Но она устроила организму дикую перегрузку, и дело усугубилось.

Началось воспаление легких. Антибиотики из-за беременности Белла принимать не стала — нельзя же навредить ребенку. К счастью, он родился здоровым, а вот свое здоровье жена подорвала основательно. Поначалу, когда она оправилась после болезни, все вроде было нормально. Но вдруг однажды жена говорит мне: «Знаешь, мне стало трудно двигаться. Особенно тяжело по лестнице подниматься…» Пошли к врачам — к одному, к другому. Все в один голос: «После родов так бывает, пройдет». Никто серьезно к этому не отнесся. Даже невропатолог. Тот, дурак, вообще сказал: «Да это ерунда какая-то» — и порекомендовал попить витамины. Так прошло по меньшей мере два года, и был пропущен начальный период тяжелейшей болезни — миелополирадикулоневрит, так она называется (одновременное поражение спинного мозга, корешков и периферических нервов конечностей; причина возникновения — чаще всего инфекция. — Прим. «ТН»).

Сначала по Белле ничего не было заметно, она как будто владела своим телом. Со стороны трудно было понять, что ее беспокоит. Но сама-то она чувствовала, что не может двигаться так, как раньше. Нет-нет да скажет: «Понимаешь, пальцы уже не подчиняются мне так, как надо. И ноги трудно поднять…» Она чувствовала, что на нее навалилась какая-то беда, а из нас никто ничего не понимал. А как поймешь: вроде и ходит более-менее нормально, и руками двигает, и по дому все делает, даже в спектаклях играет. Где болезнь-то? Но постепенно Белла стала сдавать. Устроили ее в известный центр невропатологии, находящийся в Польше. Там подлечили, вернее, законсервировали состояние, на время приостановили прогрессирование болезни. Вроде бы Белла снова восстановила подвижность, но увы… Через некоторое время болезнь стала все активнее набирать обороты. Движения становились все медленнее, потом Белла уже не могла встать, пройти, поднять тарелку… И все-таки еще какое-то время она продолжала играть в театре — ей подбирали специфические роли, подходящие к ее состоянию. Например, она играла старуху в «Доме Бернарда Альбы», больную девочку в «Стеклянном зверинце»…

Изо всех сил Белла сопротивлялась болезни, боролась до последнего; преодолевая недуг, старалась как-то передвигаться. И никогда не жаловалась. Это просто фантастика! И в инвалидном кресле никогда не сидела; если надо было спуститься по лестнице к машине, я переносил ее на руках. Очень сильным и волевым человеком была моя жена. Однажды министр здравоохранения при встрече сказал ей: «Бедная Белла, мне вас так жаль!» Она улыбнулась: «Зачем меня жалеть? Не надо. У меня есть дети, любимый муж. И если я больна, это не значит, что я несчастна». Он пояснил: «Я сочувствую вам не потому, что вы больны, а потому, что все мы знаем: у вас такая болезнь, которую вылечить невозможно». Вот такое сказал этот академик — абсолютный дебил…

А Белла, несмотря ни на что, жила полной жизнью: общалась с людьми, держала семью, принимала гостей, и у нас дома всегда все было в ажуре. При такой жесточайшей болезни, практически не двигаясь, моя жена ухитрялась так все устроить, так организовать, что мы жили в идеальном порядке, каждая вещь имела свое место. И если требовалось что-то найти, Белла безошибочно указывала полку, на которой это лежало…

Мы прожили вместе 26 лет, из них 23 года Белла болела. И все эти годы я был с ней. Каждый день. Даже когда мы находились вдали друг от друга. Она всегда была в моем сердце, в моих мыслях, в моей душе. Я боготворил свою жену, она была для меня всем, я доверял ей все. И никогда у нас не возникало никаких проблем. Наоборот, удивительная, абсолютная согласованность во всем. Мы не ссорились, хотя меня легко вывести из себя — я ужасно заводной. Вспыхну из-за чего-нибудь и начинаю кричать возмущенно, ругаться, бегаю туда-сюда по квартире, руками размахиваю. А Белла в эти моменты смотрит на меня выразительно и смеется от сердца — мол, ну поглядим, насколько его хватит. Она же знала, что взрыв мой быстро пройдет и я опять буду тише воды, ниже травы.

Летом 1992-го я снимался в Москве. Каждый день звонил Белле. Как обычно, соединился с ней и 26 августа. И вдруг услышал, как она тихо, очень медленно, трудно выдохнула в трубку: «Мне плохо. При-ез-жай…» Утром следующего дня я был возле нее. Ровно через сутки Беллы не стало. 28 августа в 6 часов утра. Она просто заснула. Последнее, что сказала, прежде чем уйти насовсем: «Оставьте меня в покое, не лишайте блаженства». По-русски произнесла эти слова.

Вот меня как-то спросили: «Вы полюбили свою жену успешной, красивой, блистающей в жизни и творчестве. Но все изменилось, и рядом с вами оказался тяжелобольной человек, в то время как вы, наоборот, приобретали известность, были обласканы вниманием поклонников, одарены наградами и званиями. Так почему вы не ушли аккуратно в сторону, а остались с Беллой?» Тогда я не нашелся что ответить, потому что для меня все было настолько очевидным. А сейчас могу сказать: встретив Беллу, я понял, что именно с ней мне будет очень хорошо, никого лучше для меня не может быть и это счастье надо оберегать. И как умел охранял его и берег. И всегда, каждое мгновение жизни был с ней рядом. Как в радости, так и в беде.

Слава Богу, у нас есть продолжение. Дочка и сын пошли по нашим стопам, тоже стали артистами. Нанука, Нана Хускивадзе — актриса Театра Руставели, мы работаем с ней вместе; ее сын — Иракли — юрист; полтора года назад появился на свет и мой правнук, Ико. Сын Ираклий сначала тоже служил в нашем же театре, а потом решил перебраться в Америку. Я не препятствовал: для меня главное, чтобы ему было хорошо. И он сейчас доволен — работает в театре в Вашингтоне, периодически приезжает ко мне. У него две дочери: Ирина там же, в Вашингтоне, учится в колледже, изучает философию, психологию, экономику и параллельно работает в театре вместе с отцом; а Таша, Наталья-Белла, пока учится в школе, ей 10 лет… Наблюдая за нашими большими и маленькими детьми, общаясь с ними, я вспоминаю Беллу. Ведь в каждом из них есть ее частичка.

Знаете, Беллу всегда очень любили мои родные, потому что она действительно была необыкновенным человеком. Но после ее ухода прошло много времени, и теперь они переживают за меня. Особенно мои двоюродные сестры. «Надо тебе строить новую жизнь. Беллы давно нет, а вокруг столько достойных одиноких женщин, которые рады были бы скрасить твое одиночество. Ты должен жениться…» Я слушаю их, все понимаю, но… Не знаю, сумею ли я правильно выразить свою мысль… Видите ли, я не люблю лгать, скрывать что-то, и когда все-таки приходится, испытываю ужасный дискомфорт. Ну не хочу я всю оставшуюся жизнь фальшивить. И чтобы этого не было, предпочитаю продолжать жить так, как живу сейчас. Наверное, я неправ, но, по мне, пусть все остается как есть. Мне кажется, от этого всем будет только лучше.

Кахи Давидович Кавcадзе

Родился: 5 июня 1935 года в Тбилиси

Образование: окончил Тбилисский театральный институт им. Руставели

Карьера: с 1959 года — актер Театра им. Руставели; снимался в фильмах «Белое солнце пустыни», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Шейлок», «Мелодии Верийского квартала», «Покаяние» и др.

OksanaNZ пишет:

Ах, какой красавец!!!

Спасибо , Ириша

Оксана! ![]()

Согласна с тобой! ![]()

___keepration_220x220.jpg)

5 июня – 80 лет популярному грузинскому актеру театра и кино Кахи Кавсадзе.

Кахи Кавсадзе - один из самых популярных и любимых актеров не только в Грузии, но и за ее пределами. Он много снимался у лучших советских режиссеров, но поистине всесоюзную известность ему принесла роль Абдуллы в легендарной ленте Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни". В фильме актер расскажет о своей жизни, о семье, на долю которой выпали суровые испытания и история которой неразрывно связана с историей страны, называвшейся раньше Советским Союзом. Рассказ Кахи Кавсадзе полон горечи и юмора, гротеска и трагизма, а он в нем и певец, и танцор, и комик, и трагик…

Кахи Кавсадзе. "А есть ли там театр?!". Док. фильм (Грузия, 2011) (на русском языке)

Автор: Татьяна Зайцева

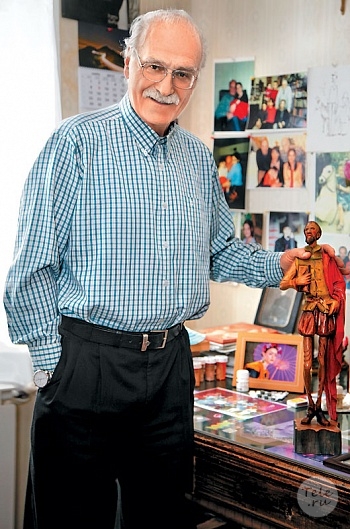

Ох, незавидное это дело пересказывать письменно Кахи Кавсадзе! Слишком уж многое теряется на бумаге. Ну как передать его артистизм, харизматичность, бешеный темперамент, подвижную, выразительную мимику? А этот глубокий, богатейший на интонации голос с мгновенными переходами от громоподобно громкого звучания до почти беззвучного шепота?! Не говоря уж о мягком грузинском акценте… Нет, конечно же, этого артиста лучше видеть и слышать. Корреспондентам «ТН» это удалось — мы побывали в гостях у Кахи Давидовича в его уютной тбилисской квартире, наполненной знаковыми предметами и памятными фотографиями — немыми очевидцами его долгой жизни. Такой же богатой на события и переживания, как и жизнь его киногероев — Дон Кихота и знаменитого Абдуллы из культового фильма «Белое солнце пустыни», фразы из которого разошлись на цитаты.

Я долго ждал, а потом Бог сказал: «Садись на коня и возьми сам что хочешь, если ты храбрый и сильный!»

— О том, что Резо Чхеидзе ищет на роль Дон Кихота актера высокого роста, в начале 1980-х годов в артистической среде знали все. Кого только знаменитый режиссер не пробовал — актеров из России, грузинских, иностранцев… Конечно же, я тоже ждал вызова — уверен был, что меня-то он непременно в первую очередь позовет на пробу. Месяц проходит, два, три, полгода, год — нет, не зовет. Будто нет меня на свете. В один прекрасный день иду по коридору киностудии «Грузия-фильм» и вдруг встречаю Резо. «Здравствуй, Кахи, — говорит. — Как жизнь?» — «Хорошо, Реваз Давидович, спасибо». Разговорились. Вижу, смотрит на меня пристально, внимательно. Спрашиваю: «Резо, что вы разглядываете меня так, словно в первый раз видите?» И он в ответ: «Попробуем?» «Что попробуем? — вкрадчиво интересуюсь я. — Вино? Сациви?!» — «Нет. Попробуем тебя на роль Дон Кихота». А я внутри весь киплю. «Не понимаю», — отвечаю. «Ты что, — удивляется он, — не знаешь, что я снимаю «Дон Кихота»?» «Нет, — выпаливаю, — не в курсе. И вообще, что такое Дон Кихот? Кто это? И какое мне до него дело?» «Ну ладно, — тормозит меня Резо. — Не валяй дурака, давай попробуем. Завтра и приезжай, я назначу съемку… Вот поучи текст». И протягивает мне большой монолог. Елейным голосом говорю: «Реваз Давидович, вы, наверное, минимум лет 10 думаете о Дон Кихоте, если не всю жизнь?» «Да, конечно», — соглашается. И тут наконец я взрываюсь: «А я об этом не думал! Никогда в жизни! И ничего про это не читал. Не знаю, что он за человек, почему стал личностью мирового масштаба. И при таких обстоятельствах вы сообщаете мне, что завтра надо снимать?» «Не понимаю, что ты хочешь?» — удивился Резо. «Подготовиться хочу, что еще! И не 10 лет на это прошу, а один месяц. Вот тогда я буду готов встретиться с вами на съемочной площадке…» Представьте, он согласился. И дождался меня.

Все это время я работал: перерыл горы литературы о Дон Кихоте, изучил все, что написано о нем писателями, литературоведами, политическими деятелями, и наконец понял, как нужно играть этого героя. И еще за этот месяц я специально похудел на 13 кг — Дон Кихот ведь должен быть худым. А с момента, как меня утвердили на роль, до начала съемок скинул еще 19 кило. Вернулся к такому весу, который был у меня в 17 лет. И четыре года, пока снималась картина «Житие Дон Кихота и Санчо», держал эту форму. Дико голодал все это время, вообще ничего не ел.

Да, все-таки судьба артиста непредсказуема. Вот, допустим, как я попал на роль Абдуллы в ставшем впоследствии культовым фильме «Белое солнце пустыни». Меня позвали на пробы. Режиссер Владимир Мотыль назначил их не в павильоне, а на натуре — в дюнах под Ленинградом. Почему-то он решил, что раз я грузин, то обязательно должен быть прекрасным наездником. Но я — тбилисец, из семьи потомственных музыкантов, ни разу в жизни близко к лошади не подходил. А мне предстоит проскакать по кругу, спрыгнуть с коня, после чего произнести свой монолог. Что делать? «А-а, — думаю, — была не была, рискну!» Каким-то чудом, по наитию, вскочил на коня, приударил его по крупу ногами и… поскакал. Сделав круг с Божьей помощью, остановил своего скакуна, соскочил на землю и, едва дыша, произнес текст… Испугался по-настоящему, только когда выключили камеру. Даже ноги ватными стали — плюхнулся прямо на песок. Владимир Яковлевич переполошился: «Что случилось?» И я честно сказал: «Дело в том, что на коня я сел впервые в жизни…» Он обомлел. Потом уже — чтобы сниматься без дублеров — я, конечно, брал уроки верховой езды.

А вы знаете, что первоначально финал в фильме был совершенно другой? Баркас не взрывался с Верещагиным. На нем шла общая потасовка, в том числе и перестрелка между товарищем Суховым и Абдуллой. В какой-то момент он вдруг исчезал у меня из поля зрения, и я вскарабкивался на мачту, чтобы оттуда разглядеть, где он находится. Заметив в море — он в воду спрыгнул, — сигал сверху вниз и, перепрыгивая через палубу, прямо во время прыжка, в полете, стрелял в него. А он в меня. Оба выстрела попадали в цель. Я летел в воду, потом выплывал и медленно плыл в сторону берега. Сухов оказывался на берегу раньше, потому что был просто ранен, а Абдулла — смертельно. Из воды я выходил весь в крови: помню, бычью кровь мне принесли, а она не красная — черная. И вот иду я очень медленно — залитый кровью, сжимая в руке пистолет. С трудом поднимаюсь на пригорок и вижу Сухова. Стоит, тоже раненый и также с пистолетом в руке. Пытаюсь поднять свой маузер, но сил уже нет. И мы молча стоим друг против друга. А потом я плашмя падаю — три дубля, между прочим, сняли, у меня от этого падения месяц болела голова… Сухов стоял еще немного, тихо говорил: «Умер Абдулла», разворачивался, чтобы уйти, и… в этот момент раздавался душераздирающий женский вопль: «А-а-а-а!!!» Он оглядывался и видел, как жены Абдуллы — те самые, которых их муж преследовал, чтобы убить, падали перед мертвым телом на колени, обнимали его, рыдали в голос, рвали на себе волосы. Оплакивали, одним словом, так, как принято на Востоке…

Потрясенный Сухов долго смотрел на это выражение неподдельного горя, потом медленно уходил… И было абсолютно понятно, что шел он и спрашивал себя: «Зачем я вмешался в чужую жизнь, в чужие традиции, устои, законы, пришедшие от предков? Зачем влез в чужой монастырь со своим уставом?» Философский был финал. Мотыль — режиссер замечательный, он изначально закладывал в фильм глубокий смысл. Поэтому и противостоит в нем благородному, бесстрашному главному герою не примитивный злодей-бандит, а сильный, мужественный, умный, красивый противник. И каждый из них представляет свою правду… Вообще-то Владимир Яковлевич человек принципиальный, но по части смены финала картины вынужден был пойти на компромисс.

Специальная комиссия, принимавшая фильм, состояла из женщины и двух мужчин. Им показали весь материал — 10-часовой, со всеми дублями. Ночью в кинотеатре после последнего сеанса, когда все зрители разошлись. Тогда фильм еще назывался «Спасите гарем». В зале сидела вся съемочная группа. Когда показ кончился, повисла долгая пауза. Такая стояла тишина, что даже в ушах звенело. Разорвал ее голос женщины из комиссии: «Да-а, что-то слишком положительно смотрится этот отрицательный герой. Надо сделать все, чтобы этого не было…» Потом прозвучало еще несколько высказываний типа: «Вы что, с ума сошли — бандита сделали героем?!» После чего они встали и ушли… Вот тогда и был придуман вариант с взорванным баркасом — тот, который всем известен по фильму. Пришлось переснимать. Причем уже не в Каракумах, где снимался первый вариант, а под Ленинградом. В результате в картине я поднимаюсь по лестнице бака, в котором сидят жены, с левой стороны, а падаю с правой. Накладочка получилась, потому что взбирался я в пустыне, а умирал в Финском заливе.