- Бродский Иосиф Александрович Дата рождения: 24 мая 1940 года Дата смерти: 28 января 1996 года

Биография Иосифа Александровича Бродского

И.А. Бродский родился в Ленинграде. Отец поэта, фотокорреспондент, прошел войну, в 1950 году был демобилизован, мать работала бухгалтером. О том, что толкнуло поэта к стихам, сам рассказал в известных беседах с Соломоном Волковым.

«Таких импульсов было, пожалуй, два. Первый, когда мне кто-то показал «Литературную газету» с напечатанными там стихами Слуцкого. Мне тогда было лет шестнадцать, вероятно. Я в те времена занимался самообразованием, ходил в библиотеки. Нашел там, к примеру, Роберта Бернса в переводах Маршака. Мне все это ужасно нравилось, но сам я ничего не писал и даже не думал об этом.

Иосиф Бродский в молодости

А тут мне показали стихи Слуцкого, которые на меня произвели очень сильное впечатление. А второй импульс, который, собственно, и побудил меня взяться за сочинительство, имел место, я думаю, в 1958 году. В геологических экспедициях об ту пору подвизался такой поэт - Владимир Британишский, ученик Слуцкого, между прочим. И кто-то мне показал его книжку, которая называлась «Поиски». Я как сейчас помню обложку. Ну, я подумал, что на эту же самую тему можно и получше написать. Такая амбициозность-неамбициозность. Что-то вроде этого. И я чего-то там начал сочинять сам...»

Школу не закончил. Все свободное время отдавал книгам. Причем часто книгам вовсе не тем, которые можно получить в библиотеке.

«Неофициальная культура, - сказал он позже в одном из своих интервью, - привлекательна хотя бы потому, что антитезис, он всегда более приятен и занятен, и более живое явление, чем тезис, или, по крайней мере, открывает возможности для развития. В ней (в неофициальной культуре) проявилась главная тенденция русской культурной жизни, а именно вот эта самая тоска по мировой культуре, и этой тоски она была порождением...»

Та же самая тоска привела Бродского к изучению языков, прежде всего, польского и английского. На жизнь зарабатывал всем, чем придется. Работал кочегаром, лаборантом, в больнице, в морге, фрезеровщиком на заводе «Арсенал», пытался устроиться лесником. В 1958 году написал «Пилигримов», которых запели в разных уголках страны. Тогда же в литературном объединении Технологического института познакомился с Евгением Рейном и с его приятелями - поэтами Анатолием Найманом и Дмитрием Бобышевым; это их Ахматова позже называла «волшебным хором».

«Это было, - вспоминал Бродский о знакомстве с Ахматовой, - если не ошибаюсь, в 1961 году, то есть мне шел тогда двадцать второй год. Евгений Рейн привел меня к ней на дачу. Самое интересное, что начало этих встреч я помню не очень отчетливо. До меня как-то не доходило, с кем я имею дело, тем более, что Ахматова кое-какие из моих стихов похвалила, а меня похвалы не особенно интересовали. Так я побывал у нее на даче раза три-четыре, вместе с Рейном и Найманом. И только в один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой в набитой битком электричке, я вдруг понял - знаете, вдруг как бы спадает завеса - с кем или, вернее, с чем я имею дело. Я вспомнил то ли ее фразу, то ли поворот головы - и вдруг все встало на свои места.

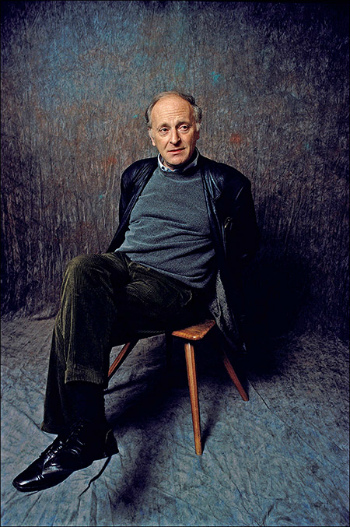

Иосиф Бродский на вручении Нобелевской премии

С тех пор я не то чтобы зачастил к Ахматовой, но, в общем, виделся с нею довольно регулярно. Я даже снимал дачу в Комарове в одну из зим. Тогда мы с ней виделись буквально каждый день. Дело было вовсе не в литературе, а в чисто человеческой и - смею сказать - обоюдной привязанности. Между прочим, как-то раз произошла замечательная сцена. Мы сидели у нее на веранде, где имели место все разговоры, а также завтраки, ужины и все прочее, как полагается. И Ахматова вдруг говорит «Вообще, Иосиф, я не понимаю, что происходит; вам же не могут нравиться мои стихи». Я, конечно, взвился, заверещал, что ровно наоборот. Но до известной степени, задним числом, она была права. То есть в те первые разы, когда я к ней ездил, мне, в общем, было как-то не до ее стихов. Я даже читал-то этого мало. В конце концов я был нормальный молодой советский человек. «Сероглазый король» был решительно не для меня, как и «перчатка с левой руки» - все эти дела не представлялись мне такими уж большими поэтическими достижениями. Я думал так, пока не наткнулся на другие ее стихи, более поздние...»

Свободный образ жизни молодого поэта в те годы не мог не раздражать власть. 29 ноября 1963 года в «Вечернем Ленинграде» появился фельетон «Окололитературный трутень» некоего Лернера, руководителя так называемой народной дружины.

«Главным объектом внимания этой дружины, - рассказывал Бродский Волкову, - была гостиница «Европейская», где останавливалось много иностранцев. Как вы знаете, она расположена на улице Исаака Бродского, так что, может быть, этот господин стал проявлять ко мне интерес именно из этих соображений Охотились они главным образом за фарцами. И между прочим, когда эти дружинники фарцовщиков шмонали, многое у них прилипало к рукам - и деньги, и иконы. Что касается Лернера, то он вообще был никто. Такой отставной энтузиаст со слезящимися глазами...»

Тем не менее, газетный фельетон подействовал, ибо тунеядцы тогда преследовались законом, - а разве поэт, человек, формально не работающий, не подходил идеально под такое понятие Опасаясь последствий, Бродский почти всю зиму провел на дачах у знакомых, иногда уезжал в Москву, даже пытался устроиться на работу, но 13 февраля 1964 года, при возвращении из Тарусы в Ленинград, был все же арестован. 18 февраля состоялся скорый суд, отправивший Бродского на психиатрическую экспертизу, где он был признан вменяемым. А 13 марта второй суд приговорил Бродского к пяти годам принудительных работ на Севере. Этапом поэт был отправлен в деревню Норенская Коношского района Архангельской области.

«Какую биографию творят нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял!» - воскликнула, узнав об этом, Ахматова.

«Раз в месяц, - рассказывал Бродский Волкову, - приезжали ко мне устраивать обыск из местного отделения. Два человека приезжали на мотоцикле, входили ко мне в избу. Замечательная у меня была изба, между прочим. Отношения - самые патриархальные. Я понимал, зачем они приехали. Они «Вот, Иосиф Александрович, в гости приехали». Я «Да, очень рад вас видеть». Они «Ну, как гостей надо приветствовать» Ну, я понимаю, что надо идти за бутылкой. Возвращался я с бутылкой минут через сорок-пятьдесят, когда дело было уже сделано. Они уже сидели всем довольные, поджидали меня. Да и что они могли понять во всех этих книжках, которые там валялись Тут мы садились и распивали эту бутылку, после чего они уезжали...»

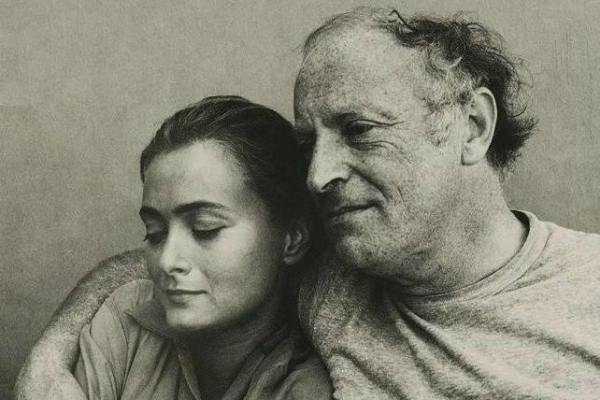

Иосиф Бродский с Марией Соццани

В сентябре 1965 года благодаря вмешательству видных деятелей европейской культуры и таких подвижников, как Фрида Абрамовна Вигдорова, опубликовавшая на западе записи судебного процесса, Бродский был досрочно освобожден.

«Вчера утром вдруг - Иосиф, - записала в дневнике 1 декабря 1965 года Л.К. Чуковская. - Был у Гитовича, который отбирает с ним его стихи для книги. Чудеса!.. На днях он с успехом выступал в Союзе на семинаре молодых, все хвалили. Кетлинская («она всегда на два шага впереди прогресса», - говорит о ней Дар) в восторге и обещает напечатать его стихи. Ездил он в Москву, видел трижды в больнице А.А. (Ахматову) и получил множество переводов - в «Прогрессе» и в Гослите.

Все, казалось бы, хорошо. Но он грустен, темен, тяжел, невнятен. Два раза его слова полоснули меня по сердцу. Я позвала его обедать. Мы вообще-то всегда в складчину кормим всех гостей - жен Гладкова и Ляленкова, Наташу Долинину и пр. А тут был обед уехавшего Дара. Так что я звала Иосифа уверенно. Он пошел - по двору шел очень лихо, руки в брюки, свистал. И вдруг на крыльце «А меня там никто не унизит» За столом быстро познакомился с Гладковым, поговорил с ним о Цветаевой. Вернулся в комнату, сел. И вдруг «Если бы меня хоть через день кормили таким обедом, я бы перевел все на свете...» В эти же годы вышла в Нью-Йорке книга Бродского «Стихотворения и поэмы», затем появились издания в Голландии, в Германии, во Франции. Скандальный оттенок нарастающей известности, несомненно, мучил самого Бродского, но привлекал к нему людей. «Когда я только освободился, - рассказывал поэт, - интеллигентные люди всячески меня, что называется, на щите носили.

И Евтушенко выразил готовность поспособствовать моей публикации в «Юности», что в тот момент давало поэту как бы «зеленую улицу». Евтушенко попросил, чтобы я принес ему стихи. И я принес стихотворений пятнадцать-двадцать, из которых он в итоге выбрал, по-моему, шесть или семь. Но поскольку я находился в это время в Ленинграде, то не знал какие. Вдруг звонит мне из Москвы заведующий отделом поэзии «Юности». Ну, вот звонит он и говорит, что, дескать, Женя Евтушенко выбрал для них шесть стихотворений. И перечисляет их. А я ему в ответ говорю «Вы знаете, все это мило, но меня эта подборка не устраивает, потому что уж больно «овца» получается». И попросил вставить его хотя бы еще одно стихотворение - как сейчас помню, это было «Пророчество». Он чего-то там заверещал - дескать, мы не можем, это выбор Евгения Александровича. Я говорю «Ну это же мои стихи, а не Евгения Александровича!» Но он уперся. Тогда я говорю «А идите вы с Евгением Александровичем... по такому-то адресу». Тем дело и кончилось...»

Повинуясь указанию свыше (а наверху были очень заинтересованы в том, чтобы дело опального поэта поскорее забылось), в 1966 году в издательстве «Советский писатель» начали готовить к изданию книгу стихов Бродского, но она, конечно, не вышла. Даже переводы, сделанные им по заказу разных издательств, не всегда публиковались. Умерла А.А. Ахматова, растаяли последние признаки «оттепели». Менялся и сам поэт. «Бродский был стариком уже в шестидесятые, - написал о нем Э. Лимонов, не умеющий щадить друзей. - Уже тогда был лыс, уклончив и умел себя поставить. Создать ощущение недоступности. Как-то мы ждали его в Москве на день рождения к поэту и ученому Славе Льну на Болотниковскую улицу.

Он приехал только тогда, когда мы уже перестали его ждать. Драматически вовремя, когда мы израсходовали уже все душевные силы, из темноты, из-за двери в квартиру появился он - в кепке, боком как-то - обыкновенный гений, в сопровождении компаньона, случайной личности. Кажется это был 68-й год. Прикрывшись насмешливостью (на самом деле, по-моему, он нас боялся, пьяных, московских), он поспешно с нами поздоровался, чего-то выпил, чего-то съел, съязвил по какому-то поводу, успел надерзить нескольким красавицам и удалился в «его комнату» оказывается, он собирался тут переночевать.

Мы поворчали, перешли на кухню, кто-то было предложил разбудить его, но все утихло само собой, ибо гений пришел и лег спать. Ворча, мы разбрелись тогда по Москве... Позднее, уже в Америке, я заметил, что Иосиф уходит с тусовок очень рано, всегда - как будто поставил себе за правило уходить. Я уверен, что ему не хотелось покидать людей, но он насиловал себя. Небольшой, тщательно продуманный набор привычек создал ему пьедестал, сделал его живым памятником. Он, может быть, в ссылке продумал себя и уже до тридцати решил стать противным, желчным старикашкой, мятым, всклокоченным и шизоидным, как Эйнштейн, демонстративно одиноким. И стал. Я убежден, что ему хотелось поговорить, остаться, ввязаться в пьяный спор, дышать жарким потом пьяненьких юных поэтесс, дерьмовыми сигаретами, но он уходил положение обязывало. А может, он всю жизнь боялся людей, потому и общался только с проверенными...»

«Посылаю тебе, Постум, эти книги. Что в столице Мягко стелют Спать не жестко Как там Цезарь Чем он занят Все интриги Все интриги, вероятно, да обжорство... Пусть и вправду, Постум, курица не птица, но с куриными мозгами хватит горя. Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря...»

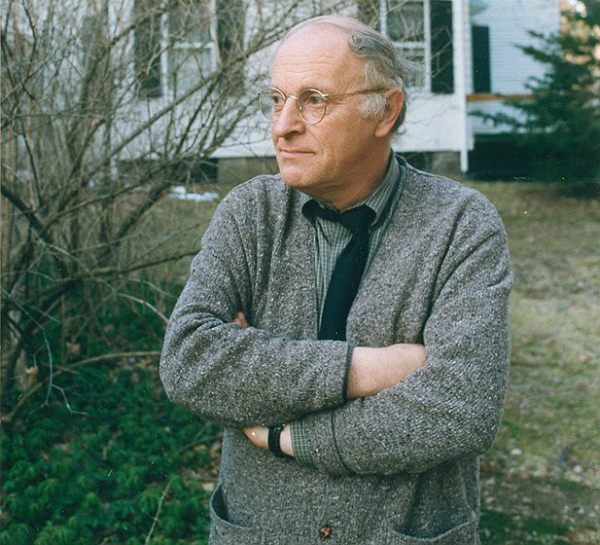

Жизнь даже в глухой провинции для Бродского уже была невозможна 4 июня 1972 года его выслали из СССР. Некоторое время поэт жил в Лондоне, затем по приглашению издателя Карла Проффера переехал в Америку. С этой поры и до конца жизни он занимался преподаванием - в Мичиганском, в Колумбийском, в Нью-йоркском университетах, в Квинс-колледже, а с 1980 года - в «Пяти колледжах» Массачусетса.

История жизни Иосифа Александровича Бродского

В 1977 году вышли сразу два сборника стихов Бродского - «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи».

«И при слове «грядущее» из русского языка выбегают мыши и всей оравой отгрызают от лакомого куска памяти, что твой сыр дырявый... После стольких зим уже безразлично, что или кто стоит в углу у окна за шторой, и в мозгу раздается не неземное «до», но ее шуршание. Жизнь, которой... как дареной вещи, не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человека вам остается часть речи. Часть вообще. Часть речи...»

На вопрос, делит ли он свою жизнь на жизнь в России и на жизнь после России, Бродский отвечал:

«Думаю, что нет. Когда я уехал, то есть оказался в Соединенных Штатах в достаточной степени внезапно, я сказал себе «Жозеф, веди себя так, как будто ничего не произошло». Потому что был бы ну чистый моветон как-то реагировать на эту, объективно говоря, драматическую ситуацию - примерно то, чего от меня ожидали. И некоторая извращенность натуры подсказала мне тот тип поведения, о котором я вам только что сказал. А кроме того, для этого не требовалось такого уж большого напряжения. В конечном счете каждая страна всего лишь продолжение пространства. Как каждый час и год - продолжение времени...»

В 1980 году Бродский получил гражданство США.

В 1987 году он стал Нобелевским лауреатом по литературе.

«Человек, - сказал поэт в своей речи при вручении Нобелевской премии, - принимается за сочинение стихотворения по разным соображениям чтоб завоевать сердце возлюбленной, чтоб выразить свое отношение к окружающей его реальности, будь то пейзаж или государство, чтоб запечатлеть душевное состояние, в котором он в данный момент находится, чтоб оставить - как он думает в эту минуту - след на земле. Он прибегает к этой форме - к стихотворению - по соображениям, скорей всего, бессознательно-миметическим черный вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги, видимо, напоминает человеку о его собственном положении в мире, о пропорции пространства к его телу. Но независимо от соображений, по которым он берется за перо, и независимо от эффекта, производимого тем, что выходит из-под его пера, на его аудиторию, сколь бы велика или мала она ни была, - немедленное последствие этого предприятия - ощущение вступления в прямой контакт с языком, точнее - ощущение немедленного впадения в зависимость от оного, от всего, что на нем уже высказано, написано, осуществлено...»

В мае 1991 года Бродский занял пост поэта-лауреата США, а в июне того же года - получил мантию почетного доктора Оксфордского университета.

«Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке... С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город... Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна, и не пил только сухую воду... Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя; перешел на шепот. Теперь мне сорок... Что сказать мне о жизни Что оказалась длинной... Только с горем я чувствую солидарность... Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность...»

В январе 1994 году на вопрос журналистки Е. Якович:

«Вы ощущаете сегодня Россию уставшей или, наоборот, страной пробудившейся, способной на некоторый прорыв в будущее» - Бродский ответил:

«Нет, это страна, которая в будущее не ориентирована. Все, что будет происходить, произойдет, как бы сказать, невольно и в сильной степени противу желания людей, будет продиктовано не столько видением, концепцией, не говоря уж о диалоге с миром, сколько необходимостью, повседневной жизнью. У России была возможность стать чем-то иным в этом столетии... Была возможность... если бы революция 17-го произошла на тридцать лет позже, если бы индустриализация, начавшаяся на рубеже веков, получила развитие и некая широкая промышленная база с коммуникациями и всеми прочими делами была бы унаследована новой политической системой... Но этого не произошло...

Дело в том, что видение общества, жертвами которого оказались жители Европы и России в особенности, - основание этого видения, этой концепции социалистической положили люди типа Гегеля, типа Маркса, и это были городские умы, городские мальчики. И когда они говорили об обществе, они видели не все общество, они видели город. Когда они говорили о прогрессивных силах в обществе, они имели в виду пролетариат, о консервативных - деревню. Но делить общество на прогрессивные и консервативные силы для социального реформатора, для социального мыслителя просто преступно. Нельзя устанавливать иерархию между людьми. В результате возникла довольно диковинная ситуация - не только в России, уверяю вас, - возникла совершенно замечательная пирамида общества, на основание которой никто не обращал внимания. И кончилось тем, чем это кончилось, - в России прежде всего пирамида осела...»

«В Ленинграде мы принадлежали к разным литературным кругам, - рассказывал автору этой книги русский поэт и прозаик Евгений Любин, давно уже живущий в Америке. - Но были у нас общие знакомые, Эткинды - литературовед Ефим Григорьевич и его дочь Маша. Этого оказалось достаточно, чтобы в Нью-Йорке Иосиф встретил меня по-дружески. В полуподвальной квартире на Мортон-стрит, где он поселился, был невероятный беспорядок, что несколько примирило меня с собственной неорганизованностью. Мы поговорили о писательских перспективах в Штатах, и он с гордостью показал только что вышедшие в издательстве «Ардис» книги «Часть речи» и «Конец прекрасной эпохи», которые тут же мне подарил. Потом он повел меня в какое-то кафе, где мы долго сидели и говорили. Он рассказал мне о дружбе с издателем Штраусом, и с иронией признался, что он, пожалуй, первый русский литератор, вошедший в американский истеблишмент. Мне похвастаться было нечем ни одной изданной книги, если не считать литературных записей. Но захватил я с собой «Русский триптих» и отдал Иосифу рукопись, впрочем, не надеясь, что он ее прочтет...

Плохо ли, хорошо ли это, но каждый человек, как мне кажется, проносит по жизни некие святые вещи (принципы, понятия), которые определяют его суть и дают цельность его творчеству, его философии. Для меня в эти понятия, среди других (например, милосердия, верности) входит и страна, где я родился, где провел большую часть жизни и все, что с этим связано. Но вот, я открыл сборник Иосифа и прочел «Се вид отечества, гравюра. На лежаке Солдат и Дура. Старуха чешет мертвый бок. Се вид отечества, лубок. Собака лает, ветер носит, Борис у Глеба в морду просит. Кружатся пары на балу. В прихожей куча на полу...»

Стихи сильные, но оттого и страшные. Я, примерно в то же время (уже в эмиграции), писал совсем с другим чувством:

«Да, я люблю мою Россию, со всем ее добром и злом, ее неистребимой синью, ее угасшим божеством...»

Вот эта разница в отношении к России, к ее прошлому, к ее культуре и определила наши отношения... Время от времени я спрашивал Иосифа, использует ли он русский язык лишь как орудие труда, или признает влияние на него отечественной литературы и культуры. Он отмахивался, улыбаясь краями губ, и ничего не говорил. Он, вообще, всегда был не прост и во многое вкладывал скрытый смысл. Но на публике и в интервью он сдержано признавал русское влияние...»

В Америку Бродский прилетел уже больным.

«Был инфаркт, - объяснял он Волкову, - после чего я два года кое-как мыкался. Состояние нисколько не улучшалось, а даже ухудшалось. Я, правда, тоже хорош - курил и так далее. И тогда врачи решили меня разрезать, поскольку они сделали всякие там анализы и убедились, что из четырех артерий, три - «но пасаран», да Совершенно забиты. И они решили приделать артерии в обход, в объезд. Вскрыли меня, как автомобиль. Все откачали - кровь, жидкость. В общем, операция была довольно-таки массивная.

И, значит, они вставили три объездных, запасных пути, развязки, если угодно. Но впоследствии выяснилось, что из трех путей только два действуют как следует, а третий - смотрит в лес. И операцию эту пришлось повторить. И от этого всего жизнь временами чрезвычайно неуютна, а временами все нормально, как будто ничего и не происходит. А когда болит, тогда, действительно, страшно. Чрезвычайно неприятно. И сделать ты ничего не можешь. И не то, чтобы это был действительно страх... Потому что ко всему этому привыкаешь, в конце концов, и возникает такое ощущение, что когда ты прибудешь туда, то там будет написано - «Коля и Маша были здесь». То есть ощущение, что ты там уже был, все это видел и знаешь... Но тем не менее болезнь эта несколько обескураживает. Выводит просто из строя...»

«Он здесь бывал еще не в галифе - в пальто из драпа; сдержанный, сутулый. Арестом завсегдатаев кафе покончив позже с мировой культурой, он этим как бы отомстил (не им, но Времени) за бедность, униженья, за скверный кофе, скуку и сраженья в двадцать одно, проигранные им...»

«Ну если уж мы заговорили о том, что под конец века все на культурной сцене как бы расставляется по своим местам, то я вот что скажу никто не должен волноваться по этому поводу, - говорил Волкову Бродский. - Потому что на свои места ставит само время - независимо от наличия железного занавеса или же его отсутствия. Существует закон сохранения энергии энергия, выданная в мир, не пропадает бесследно при любой политической или культурной изоляции. И если в этой энергии вдобавок есть еще и какое-то определенное качество, то тогда волноваться уж совершенно незачем.

Поэтому зря поэты предаются вельтшмецеру по поводу того, что их не печатают или не признают. Им надо волноваться только по поводу качества того, что они делают. Потому что при наличии качества все рано или поздно станет на свои места. Особенно теперь, когда благодаря популяционному взрыву людям нечем заняться и многие из них идут в критики или литературоведы. Так что вниманием никто не будет обойден, с этим все будет в порядке. Неизвестных гениев - нет. Это просто такая мифология, доставшаяся нам в наследство от XIX века - мифология довольно-таки неубедительная. В будущем все сестры получат по серьгам...»

В сентябре 1990 года Бродский женился на итальянке Марии Содзани. В июне 1993 года у них родилась дочь. Казалось, все плохое осталось далеко позади, но время от времени прошлое продолжало напоминать о себе хамскими, а то и угрожающими письмами из России. На слова Волкова «Теперь я, пожалуй, понимаю, почему вы до сих пор не съездили в Россию, в частности, в родной город», - Бродский ответил:

«Ну мы ведь знаем, что дважды в ту же самую реку вступить невозможно, даже если эта река - Нева. Более того, на тот же асфальт невозможно вступить дважды, поскольку он меняется после каждой новой волны трафика. А если говорить серьезно, современная Россия - это уже другая страна, абсолютно другой мир. И оказаться там туристом - ну это уже полностью себя свести с ума. Ведь, как правило, куда-нибудь едешь из-за некоей внутренней или, скорее, внешней необходимости. Ни той, ни другой я, говоря откровенно, в связи с Россией не ощущаю. Потому что на самом деле - не едешь куда-то, а уезжаешь от чего-то. По крайней мере со мной все время так и происходит. Для меня жизнь - это постоянное удаление «от». И в этой ситуации лучше свое прошлое более или менее хранить в памяти, а лицом к лицу с ним стараться не сталкиваться...»

«Вы действительно совсем не ощущаете своей российскости», - спросила поэта журналистка Якович. Бродский ответил «Мне вчера Рейн говорит «Ты совершенно перестал быть русским поэтом. Ты занимаешься мировыми, европейскими проблемами», ну что-то в этом роде. За вопросом, который вы задаете, стоит неверная посылка. Я, может быть, самый русский, если хотите. Русский человек - это то, чем он может быть, или то, что его может интересовать. Вот чем определяется человек, а не тем, откуда он». - «Просто сложился миф, что вы оторвались от России». - «Ну, миф - это не мое дело. Знаете, тут есть одна довольно интересная вещь. Есть колоссальное достоинство и мудрость в том, чтобы сидеть на одном месте и смотреть на мир, и тогда в тебе все отражается, как в капле воды.

Но я не думаю, что это плодотворно. Что ты выигрываешь в этом случае, так это душевный, если хотите, духовный комфорт. Человек ведь на самом деле изрядный буржуа и, по существу, стремится к комфорту. А самый главный комфорт - это комфорт убеждения и нравственной позиции. Куда, на мой взгляд, интереснее, но и опаснее дискомфорт, когда тебе никто и ничто не помогает, когда тебе не на что опереться, и если все же вообразить, что ты дерево, то поддерживают тебя не корни, но вершина, которую треплет изрядно. Говорят, дискомфорт губителен, но я воспитался на том, что читал. И мне так повезло, совпало так, что читал я Марину Ивановну и одновременно Шестова. А Шестов ужасно любил цитировать Тертуллиана «Верую, ибо это абсурдно». И вот когда вы дочитываетесь до такого... Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Но блаженнее, кто верует, когда ему холодно на этой земле... Мир, который начинается не в центре, а мир, начинающийся с окраин, потому что окраины - это не конец мира, но начало его.

Мне кажется, эта схема ближе нашему поколению...» - «Но вы уехали, когда вам было 33. А у тех, кому сейчас 33, есть возможность съездить и вернуться. Вот разница между поколениями». - «Перед вами совершенно замечательный мир. Главное, по-моему, не совершить одной ошибки - не поддаться идеям изолирующим. То есть когда говорят Россия, Родина, то-се, пятое-десятое, мы специфическая душа... Господь Бог души не распределяет согласно географическому принципу вот это будет чешская, это будет бразильская, а вот эта - русская. Существуют некоторые интегрирующие вещи в человечестве, их надо искать, а не в сторону глядеть». - «И что получится» - «Одна простая вещь. На самом деле русская культура, по существу, всего лишь часть мировой христианской культуры. Один из ее приходов.

И единственное, что может получиться, это то, что уже начиналось в начале века, когда русские становились частью Европы, взять этих самых Дягилевых и Стравинских... Кто был Стравинский - американец или русский Впрочем, это не так уж и важно. Но вот то, что ему дала Россия, через эти фильтры, через горнило пропущенное, и делает Стравинского, делает эту музыку... Можно Кандинского объяснить немцем... Но абсолютно неважно, кем себя считают, важно, что ты делаешь. И Россия важна постольку, поскольку сформировывает тебя как личность, как она твой глаз немножко выворачивает или расширяет или к какой дистанции она тебя приучает...»

Умер Иосиф Бродский от сердечного приступа в ночь на 28 января 1996 года.

«За две недели до смерти (а я с ним разговаривал за два часа до его кончины), - вспоминал друг поэта Илья Кутик, - он купил себе место на кладбище. Смерти он боялся жутко, не хотел быть ни зарытым, ни сожженным, его устроило бы, если бы он оказался куда-нибудь вмурованным. Так оно поначалу и получилось. Он купил место в маленькой часовенке на ужасном нью-йоркском кладбище, находящемся на границе с плохим Бродвеем. Это была его воля. После этого он оставил подробное завещание по русским и американским делам, составил список людей, которым были отправлены письма. В них Бродский просил получателя дать подписку в том, что, по-моему, до 2020 года он не будет рассказывать о Бродском как о человеке, не будет обсуждать его частную жизнь, - о Бродском поэте можно говорить сколько угодно. В России об этом факте почти никому не известно, поэтому многие из получивших то письмо и не держат данного слова...

А потом было перезахоронение в Венеции. Это вообще гоголевская история, о которой в России тоже мало кто знает. Бродский не был ни иудеем, ни христианином, по той причине, что человеку, считал он, может быть, воздастся за деяния его. Но в конце концов ни к какой конфессии он так и не примкнул, хотя его вдова Мария хоронила его по католическому обряду. У Бродского было два определения себя русский поэт и американский эссеист. И все.

Итак, о перезахоронении. Мистика началась уже в самолете, гроб в полете открылся. Надо сказать, что американские гробы закрываются на шурупы и болты, они не открываются даже от перепадов высоты и давления. В Венеции стали грузить гроб на катафалк, он переломился пополам. Бродского пришлось перекладывать в другой гроб. Напомню, это было год спустя после смерти. Дальше на гондолах его доставили на Остров Мертвых. Первоначальный план предполагал его погребение на русской половине кладбища между могилами Стравинского и Дягилева. Оказалось, это невозможно, поскольку необходимо разрешение Русской Православной Церкви в Венеции, а она его не дает, потому что Бродский не был православным. Гроб стоит, люди стоят, ждут.

Начались метания, часа два шли переговоры. В результате принимается решение похоронить его на евангелистской стороне кладбища. Там нет свободных мест, в то время как на русской - никаких проблем. Тем не менее, место нашли - в ногах у Эзры Паунда. (Замечу, что Паунда как человека и антисемита Бродский не выносил, как поэта очень ценил. Все же не лучшее место для упокоения Бродского.) Начали копать - прут черепа да кости, хоронить невозможно. В конце концов, бедного Иосифа Александровича в новом гробу отнесли к стене, за которой воют электропилы и прочая техника, положив ему бутылку его любимого виски и пачку любимых сигарет, захоронили практически на поверхности, едва присыпав землей. Потом в головах поставили крест. Ну что ж, думаю, он вынесет и крест.

И еще одно обстоятельство, о котором писали только в Италии. Президент России Ельцин отправил на похороны Бродского шесть кубометров желтых роз. Михаил Барышников с компанией перенес все эти розы на могилу Эзры Паунда. Ни одного цветка от российской власти на могиле Бродского не было, что, собственно, отвечает его воле».

И еще мой пост о Бродском, так же испорченный, без фотографий. Пойду, подчищу, уберу пустые места.

Кое-что осталось интересное-стихи, песни.....немного.

Дмитрий, спасибо за пост!

Да нет, Дмитрий,это тебе спасибо! Придут новые пользователи, почитают твои заявки, оценят обязательно,да и просто те, кто знаком с поэзией И. Бродского, почитают и послушают с радостью, я думаю.

Придут новые пользователи, почитают твои заявки, оценят обязательно,да и просто те, кто знаком с поэзией И. Бродского, почитают и послушают с радостью, я думаю.

Спасибо тебе за интересные заявки(мне, во всяком случае, интересно)

Перекличка с А. С. Пушкиным)))

Я вас любил. Любовь еще (возможно,

что просто боль) сверлит мои мозги.

Все разлетелось к черту на куски.

Я застрелиться пробовал, но сложно

с оружием.

И далее: виски:

в который вдарить?

Портила не дрожь, но

задумчивость.

Черт!

Все не по-людски!

Я вас любил так сильно, безнадежно,

как дай вам Бог другими —

но не даст!

Он, будучи на многое горазд,

не сотворит — по Пармениду — дважды

сей жар в крови

ширококостный хруст,

чтоб пломбы в пасти плавились от жажды

коснуться — «бюст»

зачеркиваю —

уст!))

1974г.

Вадим Димчог-Я вас любил

Вероника и Дмитрий!

Бродский и Высоцкий......

Эта фотография сделана Л. Лубяницким во время встречи двух поэтов на квартире Михаила Барышникова в августе 1977 года - это был второй приезд Высоцкого в Америку.

"Принято относиться к поэтам-песенникам с некоторым, мягко говоря, отстранением, предубеждением, если угодно. И до Высоцкого отношение ко всем этим бардам у меня было примерно таким. Но начав не столько читать, сколько слушать Высоцкого, - более или менее внимательно - я просто понял, что мы имеем дело прежде всего с поэтом. Более того, я бы даже сказал, что меня в некотором роде не устраивает, что это все сопровождается гитарой, потому что это действительно само по себе, как текст, совершенно замечательно.

Я говорю именно о его способности... о том, что он делал с языком, о его рифмах... . Дело в том, что он пользовался совершенно феноменальными составными рифмами. До известной степени, конечно же гитара помогала ему скрадывать этот невероятный труд, который он, на мой взгляд, затрачивал именно на лингвистическую сторону своих песен. В принципе, я думаю, что они поражают... действуют таким образом на публику не столько благодаря музыке или содержанию, но бессознательному усвоению этой языковой фактуры. И в этом смысле, потеря Высоцкого - это потеря для языка совершенно ничем не восполнимая". (Бродский в фильме, посвященном памяти Высоцкого, США, 1981 год)

"Самый талантливый человек из всех этих людей, которые взяли в руки гитару - это безусловно Владимир Высоцкий. Это - действительно поэт... То есть там есть чрезвычайно высокий элемент именно поэзии. Если вы посмотрите на то, какими рифмами он пользуется, вам все станет ясно. Обидно, что...

То есть в известной степени обидно, но и не обидно... Но мне обидно, лично... Что он писал песни, а не стихи" (Бродский во время встречи с читателями в Сорбонне, 1986 год)

Мы познакомились у Миши Барышникова. Два-три раза, когда он сюда приезжал, мы всячески гуляли, развлекались.

К песням его я отношусь в высшей степени положительно - не ко всему, но существует несколько замечательных.

Впервые я услышал его из уст Анны Андреевны - "Я был душой дурного общества". Я думаю, что это был невероятно талантливый человек, невероятно одаренный, совершенно замечательный стихотворец. Рифмы его абсолютно феноменальны. С одной стороны, его трагедия, с другой - удача то, что избрал карьеру барда, шансонье. И чем дальше, тем больше им становился....

"Об Иосифе Бродском Высоцкий всегда говорил с уважением и нежностью - да, с нежностью, это точно: "Гениально!" И похвастался: "Он мне книжку подарил". Володя покопался и достал маленькую книжку стихов Бродского - авторское издание, кажется, в Лондоне, с автографом" (из воспоминаний кинодраматурга Игоря Шевцова)

"В Нью-Йорке Володя познакомился с Бродским, который подарил ему сборник своих стихов с посвящением: "Большому русскому поэту Владимиру Высоцкому". Cледует заметить, что Володя сильно комплексовал из-за того, что признанные советские стихотворцы относились к его стихам снисходительно, заявляя, что рифмовать "торчу" и "кричу" - дурной вкус. Подаренную Бродским книжку Володя неделю из рук не выпускал: "Миш, ну посмотри же еще раз, Иосиф назвал меня большим поэтом" (Михаил Шемякин, "Труд" 26.01.2008)

Марина Влади в книге:Прерванный полет:

"На следующий день у нас назначена встреча с Иосифом Бродским - одним из твоих любимых русских поэтов. Мы встречаемся в маленьком кафе в Гринвич-Виллидж. Сидя за чашкой чая, вы беседуете обо всем на свете. Ты читаешь Бродскому свои последние стихи, он очень серьезно слушает тебя. Потом мы идем гулять по улицам. Он любит эту часть Нью-Йорка, где живет уже много лет. Становится прохладно, и ты покупаешь мне забавную шапочку - чтобы не надуло в уши. Улица, по которой мы идем, кажется безмятежно-спокойной, но Бродский говорит, что ночью здесь просто опасно... Продолжая разговор, мы приходим в малюсенькую квартирку, битком забитую книгами, - настоящую берлогу поэта. Он готовит для нас невероятный обед на восточный манер и читает написанные по-английски стихи. Перед тем как нам уходить, он пишет тебе посвящение на своей последней- книге стихов. От волнения мы не можем вымолвить ни слова.

Впервые в жизни настоящий большой поэт признал тебя за равного. Сколько же лет ты ждал этого? Ты всегда считался автором-исполнителем - в лучшем случае бардом, менестрелем. Но о твоей причастности к поэзии просто не было речи.

Официальные поэты - Евтушенко и Вознесенский - с удовольствием общаются с тобой, но снисходительно улыбаются, когда ты приносишь им свои стихи:

"Не стоит рифмовать "кричу - торчу".

Много раз они забирали с собой твои стихи, обещали их напечатать, но так ничего и не сделали......

(От себя:А много ли они могли сделать, если было указание свыше?)

В 1981 году Бродский предлагал издательству "Ардис" издать сборник стихов Высоцкого. Вспоминает бывший администратор Театра на Таганке В.Янклович: "Бродский при мне позвонил Профферам. Ему ответили, что рынок в Америке насыщен книгами Береста (так называемый американский двухтомник Высоцкого). Бродский сказал, что это будет совершенно другое издание. "Тогда делайте - будем издавать". А Марина уговорила Бродского стать редактором этого издания. Он согласился при условии, что все рукописи будут разобраны, а он будет редактировать подготовленный материал".

У Бродского хранилась значительная часть рукописей В.В., но, главным образом, черновые варианты. Сейчас они опубликованы в тульском пятитомнике и в германском семитомном издании.

И, наконец, на пресс-конференции 1 марта 1989 года Марина Влади говорила, что во Франции готовится сборник песен и стихов Высоцкого в переводах на французский язык. Предисловие к этому изданию согласился написать Иосиф Бродский. Неизвестно, успел ли он это сделать... (В. Перевозчиков "Посмертная судьба")

"Однажды Бродский выступал в Бостоне, – рассказывал мне Богуславский. – После выступления я спросил его, не сможет ли он припомнить надпись, сделанную им на книге, подаренной Высоцкому. "Я помню её дословно, – ответил Бродский. – Я написал: "Лучшему поэту России, как внутри её, так и извне". (Марк Цыбульский, "Высоцкий в США")

Следующая встреча двух поэтов состоялась летом 1977 г. в Нью-Йорке. Присутствовавший на ней фотограф Л.Лубяницкий рассказал мне:

"Это было на квартире у Михаила Барышникова, Володя остановился у него. Марины Влади, приехавшей с Володей, с нами не было, мы были втроём. Деталей я, конечно, не помню, но запомнилось, что Володя и Иосиф очень горячо, азартно спорили о каких-то поэтических проблемах". (Марк Цыбульский, "Высоцкий и Бродский")

"Еще одно воспоминание касается вечера тем же летом, который мы провели дома у Вероники Шильц. Почему-то мы стали слушать записи песен Владимира Высоцкого. Это было примерно за месяц до его преждевременной и для нас неожиданной смерти. Я всегда предполагал, что Иосиф знал его песни, но тут я впервые понял, до какой степени он ими восхищался. Он явно получал огромное, почти физическое наслаждение, слушая их, и с необыкновенным энтузиазмом говорил о самом Высоцком" (Сэмюел Реймер. Вспоминая Бродского / Перевод с английского Натальи Рахмановой (Звезда, № 1, 2014)

Бродский в Сорбонне, Встреча с читателями 1986г

Кошатникам....Бродский о кошках![]()

И еще он, Бродский,поет))))) ОООХ,как поет-но от души![]()

Я ВСЕГДА ТВЕРДИЛ, ЧТО СУДЬБА-ИГРА....(И. Бродский)

Иосиф Бродский - стихи

Л. В. Лифшицу

Я всегда твердил, что судьба - игра.

Что зачем нам рыба, раз есть икра.

Что готический стиль победит, как школа,

как способность торчать, избежав укола.

Я сижу у окна. За окном осина.

Я любил немногих. Однако - сильно.

Я считал, что лес - только часть полена.

Что зачем вся дева, раз есть колено.

Что, устав от поднятой веком пыли,

русский глаз отдохнет на эстонском шпиле.

Я сижу у окна. Я помыл посуду.

Я был счастлив здесь, и уже не буду.

Я писал, что в лампочке - ужас пола.

Что любовь, как акт, лишена глагола.

Что не знал Эвклид, что, сходя на конус,

вещь обретает не ноль, но Хронос.

Я сижу у окна. Вспоминаю юность.

Улыбнусь порою, порой отплюнусь.....)).

___keepration_220x220.jpg)

Я памятник воздвиг себе иной!

К постыдному столетию - спиной.

К любви своей потерянной - лицом.

И грудь - велосипедным колесом.

А ягодицы - к морю полуправд.

Какой ни окружай меня ландшафт,

чего бы ни пришлось мне извинять, -

я облик свой не стану изменять.

Мне высота и поза та мила.

Меня туда усталость вознесла.

Ты, Муза, не вини меня за то.

Рассудок мой теперь, как решето,

а не богами налитый сосуд.

Пускай меня низвергнут и снесут,

пускай в самоуправстве обвинят,

пускай меня разрушат, расчленят, -

в стране большой, на радость детворе

из гипсового бюста во дворе

сквозь белые незрячие глаза

струей воды ударю в небеса.